Gus Vant Sant non ha certo bisogno di presentazioni; è tra i registi post-moderni che meglio si sono destreggiati tra cinema indipendente e cinema mainstream.

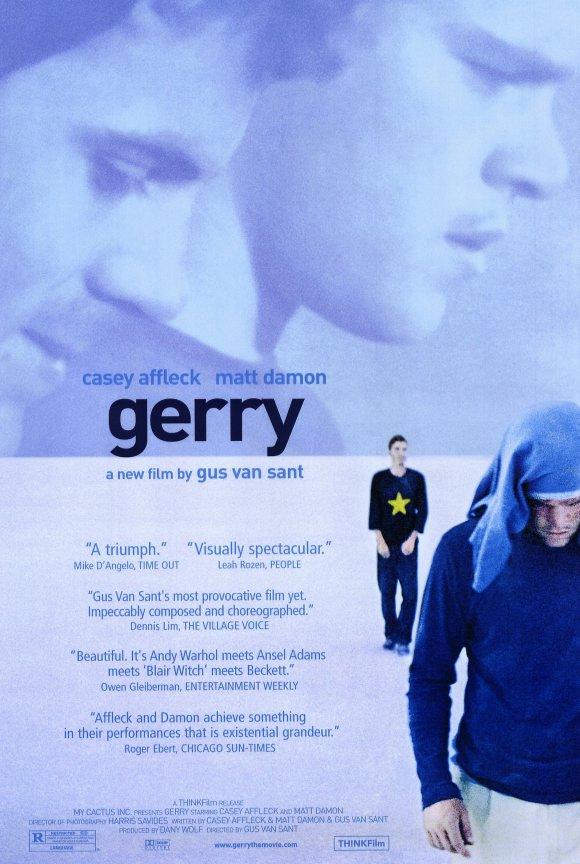

E Gerry (2002), che racconta il viaggio senza ritorno di due amici nel deserto, è forse la più sperimentale e la più libera tra le sue creazioni. Per forma e contenuti.

La più libera perché in Gerry Van Sant alleggerisce molto il suo ruolo direttivo per sottrarre finzione filmica e consegnare ai due attori protagonisti, Matt Damon e Casey Affleck (anche co-sceneggiatori), la massima libertà d’improvvisazione.

Allentati i panni del director, si diverte a giocare ben di più con la fotografia, plasmando ad arte luci e colori e disvelando del tutto la sua formazione pittorica.

Il paesaggio di Gerry è come “dipinto” dalla macchina da presa. La tavolozza cromatica è strategica e sapiente: i celesti (soprattutto nella prima parte del film) e i bianchi (nella seconda) sono pennellate sullo schermo. E quasi ogni fotogramma del film lo si può osservare come singolo dipinto. Guardare Gerry è immergersi in un’esperienza estetica, prima ancora che narrativa.

Da sempre Van Sant è impegnato in un’indagine profonda, sofferta e dolente del maschile e di tutte le sue complessità, delle sue asperità. Questa indagine è cruciale in Mala Noche e My Own Private Idaho tra i tanti, ma è una costante del suo lavoro. E forse in Gerry tocca il suo culmine. Che si tratti di amore o amicizia, qui il suo maschile è carico di non detti, è la rarefazione della parola. È stare insieme senza dirsi. Pensate che su circa 100 minuti di pellicola i dialoghi prendono solo 10 minuti. Per il resto ascolterete la partitura di Arvo Pärt e suoni ambientali in presa diretta. C’è tra i due protagonisti il silenzio di quando ci si conosce talmente bene che parlare è superfluo o è quel silenzio che traccia un solco d’incomunicabilità dei propri bisogni più profondi? Forse un po’ e un po’, ma è una risposta precaria, non definitiva.

Ma ecco, più di tutte le altre sue opere, questo film è un lavoro di ricerca sull’esplorazione dei propri limiti (fisici e mentali) e sull’esplorazione del limite ultimo. La vita e la morte, la consapevolezza devastante della fine.

È un’esplorazione non astratta, ma fisica e corporea, che avviene per la maggior parte del tempo attraverso il cammino dei protagonisti. Un cammino enfatizzato da lunghissimi piani sequenza e da un certo tipo di ripresa, quella del “pedinamento” alle spalle (in omaggio al regista Béla Tarr).

È come se i passi scandissero il tempo filmico e psicologico, cambiando progressivamente nel corso dell’esperienza dei due protagonisti, soli e abbandonati a se stessi nel deserto. All’inizio è un passo sicuro, energico, com’è giusto che sia quello di due ragazzi alle prese con un viaggio avventuroso. Poi questo passo si trasforma via via in una lenta, disperata, malferma processione sotto il sole, verso il sole, privati d’acqua e cibo. Un’agonia allucinata che dura dall’aurora all’alba e fino alla fine del viaggio.

Anche il paesaggio si trasforma mentre cambia il passo e lo stato d’animo dei protagonisti, man mano che diventa chiaro che la strada è definitivamente persa. All’inizio è un paesaggio ricco di colore, di profondità, è un paesaggio complesso e frastagliato. Poi si fa sempre più piatto e monocolore, come la loro coscienza (e le loro speranze) in progressiva dissolvenza.

Lasciatemi dire che Van Sant “dipinge” il paesaggio esteriore per raccontare il paesaggio interiore di Gerry e Gerry, posti di fronte alla sfida più assoluta di tutte. Perché non c’è scampo: sono e siamo messi davanti ai limiti (nostri personali) e al Limite (la vita e la morte). È questo il vero viaggio che cercavano insieme?