Kathleen è una studentessa di filosofia che, al rientro da una lezione, viene avvicinata e morsa da un vampiro donna (Casanova). Inizia ad avvertire uno straniante stato d’animo, fino alla sua definitiva mutazione.

In breve. Il mito dei vampiri urbanizzato e attualizzato ai giorni nostri, per una delle più celebri rivisitazioni del genere mai girate.

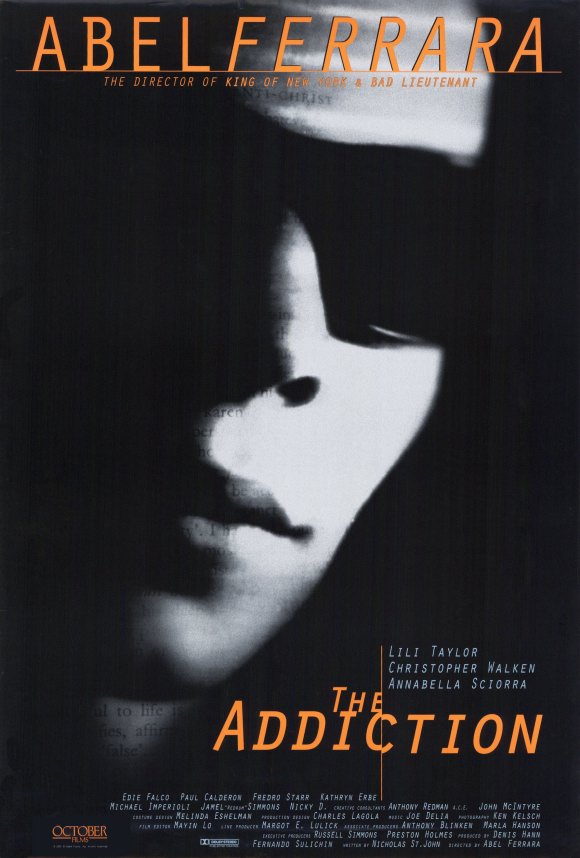

Girato in un lugubre bianco e nero da noir puro, The addiction di Abel Ferrara viene girato a metà anni novanta in soli 20 giorni, guadagnandosi, fin da subito, addirittura la fama di uno dei migliori film di tutti i tempi (questo secondo il critico Peter Bradshaw, quantomeno, che stilò la propria top ten nell’anno 2002).

Diretto da Abel Ferrara e sceneggiato da Nicholas St. John, è forse uno degli horror più atipici e concettuali degli anni 90, in grado di riportare il mito del vampirismo classico nella dimensione narrativa della dipendenza, attualizzata ai giorni nostri. Proprio alla dipendenza (da droghe e affetti, insomma nel senso “burroughsiano” del termine) è dedicato un vero e proprio saggio: la mutazione della protagonista è letteralmente ossessionata dalla concettualizzazione della dipendenza, il che viene espresso attraverso un efficace dualismo tra la soddisfacimento di un bisogno primordiale ed un vortice mortale in cui, di fatto, tale soddisfacimento porta il soggetto.

La storia non esiste: tutto ciò che siamo è eternamente con noi. La domanda che dobbiamo porci è: che cosa potrà salvarci dalla nostra folle propensione a propagare il male in cerchi sempre più ampi?

Ovvio che la sceneggiatura si presta già, di suo, a speculazioni e digressioni psico-sociali, tanto da rendere i vampiri non più raffinati esteti ed assassini, ma coltissimi filosofi speculatori (altrettanto spietati). Kathleen studia filosofia, cercando le risposte ai propri vuoti esistenziali attraverso letture e documentari: al tempo stesso, sta diventando un vampiro. L’illuminazione definitiva – che la porterà anche a concludere di getto la tesi con alcune fulminanti considerazioni – coincide anche con l’apice della sua ferocia, che viene declinata attraverso un delirio quasi psichiatrico (un momento auto-conclusivo del film che ricorda una sequenza analoga vista in Possession), che poi culmina in una festa di laurea sanguinolenta (che ritengo debba passare alla storia come uno dei momenti migliori del film): la metà degli invitati sono vampiri e l’altra no, e questa indistinguibilità – poco netta dal punto di vista visuale – rende la scena ancora più spaventosa di quanto non sarebbe stata senza farlo. Per inciso, Variety è anche arrivata a sostenere, a riguardo, che The addiction sia l’unico film di vampiri in cui ci si morde anche tra “colleghi”.

Il mito del vampiro, solitamente relegato ad una dimensione più passionale che altro (il mostro romantico dalla vita eterna, che cerca sangue seducendo le proprie vittime), viene qui arricchito da un corpus culturale di spessore, che riesce a contestualizzarlo nell’attualità del degrado delle metropoli, nello studio di complessa filosofia e in brevi retrospettive storiche (ed in cui, soprattutto, non siamo sicurissimi che i vampiri siano esattamente immortali). Il tutto senza disdegnare, peraltro, una serie di meta-riferimenti tra cui uno, molto significativo, a William Burroughs / Il pasto nudo. Ferrara è molto abile ad attualizzare il mito, peraltro, cosa che si evince anche dalla cura della colonna sonora (ONYX e Cypress Hill su tutti), il che rende The addiction in un contesto urbano / sub-urbano che lo distacca, senza troppi traumi alla fine, dall’ambientazione gotico-romanticheggiante più tipica di questi casi.

Definire The Addiction – Vampiri a New York un film di vampiri in chiave moderna (come potrebbe esserlo Vampires o Lasciami entrare, ad esempio) è lecito quanto riduttivo: conta soprattutto l’anno di uscita, in questo caso, perchè si colloca in un periodo in cui la paura per le tossicodipendenza era molto marcata e veniva, in genere, ben poco glorificata o mitizzata. Per Ferrara, peraltro, l’orrore della narrazione diventa costellato di riferimenti all’orrore (reale) campi di concentramento (nazisti e risalenti alla guerra in Bosnia-Erzegovina), ma viene anche specchiato nello spettro dell’AIDS e delle tossicodipendenze da eroina. Gran parte del film sembra anche alludere alla tossicità delle relazioni umane e a varie forme di dipendenza affettiva.

Perchè non mi hai detto vattene al diavolo, volendolo veramente?

Avevo paura … che mi facessi del male

Più di quello che ti ho fatto?

[…] Mi verrà una malattia?

Non peggiore di quella che già avevi.

La ferocia di Kathleen è crescente e conduce l’intero intreccio: da studentessa mite e insicura, in breve tempo, diventa un vampiro sempre più famelico e irriconoscibile per i propri amici, fino a coinvolgere anche alcuni di essi nella sua ricerca di sangue fresco. Al tempo stesso, sembra essere più lucida ed articola i propri pensieri in modo sempre più elaborato: ad un certo punto la massima cogito ergo sum (penso, quindi sono) diventa, più coerentemente per l’intreccio, dedito ergo sum (sono dipendente, quindi sono), ma vale anche in senso più ampio come pecco ergo sum.

La nostra droga è il male.

Il finale di The addiction

In molti si sono soffermati sul finale vagamente enigmatico di The addiction, sul quale non è agevole fornire risposte a tutti gli interrogativi rimasti in sospeso. Si parta dal fatto che Kathleen è stata ricoverata per una probabile overdose, come se il troppo sangue l’avesse fatta collassare e perdere ogni forza: idea considerevole che allude, ovviamente, agli effetti delle droghe pesanti a cui si allude in più parti del film (la prima volta che si nutre di sangue, ad esempio, Kathleen lo fa per endovena). A questo punto tutto sembra suggerire che la protagonista muoia, e che la mitologia sull’immortalità dei vampiri venga stravolta: ma, a ben vedere, questo non succede affatto.

Tutto sembra suggerire una sorta di tentativo di redenzione da parte della protagonista, visibile nel fatto che chiama un prete per chiedere la comunione. Non è chiaro se la richiesta sia utilitaristica, grottesca o altro, ma sta di fatto che serve al secondo twist del film, forse quello più clamoroso. Il vampiro infatti continuerà a vivere, sopravvivendo alla comunione in punto di “morte” – e soprattutto alla visione di un crocefisso nella sua stanza di ospedale; infatti, poco dopo, vediamo la ragazza davanti alla propria stessa tomba deporre un fiore ed andare via, aggirandosi nel cimitero senza parlare.

In molti hanno sottolineato l’evidente simbolismo cattolico (o misticismo) presente in questa fase del film (e solo in questa, in effetti), il che provoca quantomeno un effetto straniante: se da un lato la morale del film sembra evidente (il crocefisso inquadrato nell’ultima scena, allude forse al barlume di redenzione ed illuminazione annesso alla religiosità, un qualcosa che nei film di Ferrara è onnipresente), dall’altro si accenna ad una sorta di pessismismo cosmico o nichilismo, visibile nella frase della protagonista “l’autoconoscenza è la distruzione del sè“, ad indicare che probabilmente non esiste una reale cura al male oggetto del film – se non, per l’appunto, attraverso un distacco mistico o spirituale dalla realtà.

Per quanto gli elementi siano a mio avviso parzialmente contraddittori (e siano tutt’altro che materialistici, per usare una circonlocuzione di comodo), tutto suggerisce una forma di finale aperto, nel quale non sembra plausibile – o addirittura consigliabile – avventurarsi in cerca di spiegazioni nette.