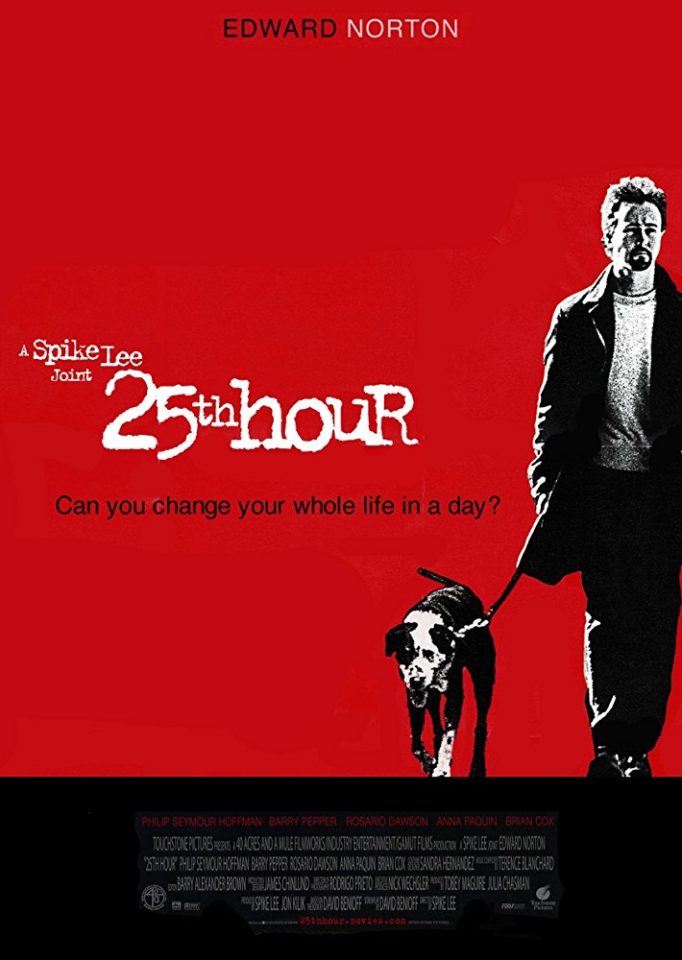

Cronaca delle ultime ore a disposizione di uno spacciatore prima di seguire il proprio destino: sette anni di carcere.

In breve. Lento, struggente e realistico, mostra uno Spike Lee più meditativo della media alle prese con una storia atipica rispetto al suo stile. Lo scenario degli attentati dell’11 settembre 2001 appena avvenuti, in questo contesto, esalta la drammaticità della vicenda e, forse soprattutto, garantisce l’immedesimazione del protagonista con un’intera città.

“Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi. No, no in culo a te Montgomery Brogan: avevi tutto, e l’hai buttato via… brutto testa di cazzo!”

Un viaggio drammatico, che parte da una storia ordinaria e va alla ricerca di nuovi valori umani, alla luce dei recenti- per l’epoca – attentati di New York nel quale la lunghezza decisamente poco ordinaria (oltre due ore) non appesantisce la visione dello spettatore. Montgomery Brogan è immagine realistica di un uomo duale: da un lato sembra avere una vita normale, una brillante carriera scolastica, una bella faccia, una splendida fidanzata, una casa invidiabile. Dall’altra vi sarà l’inesorabile resa dei conti con la propria coscienza, poichè la vita che conduce è debitrice del contatto con il mondo della droga, che il protagonista spaccia negli ambienti “bene” di New York. Così, partendo dai presupposti del disagio urbano e della parziale spersonalizzazione di una metropoli, si troverà ad essere solo contro tutti: la polizia che lo torchia da un lato, la mafia russa che sembra minacciarlo poichè teme una sua “soffiata” dall’altra.

“La 25 ora” respira in parte l’atmosfera di disagio di Taxi Driver e le paure di Tony Arzenta e risulta essere un film complesso, caratterizzato da mille sfaccettature e – solo in parte – da scenari tipici di un regista come Spike Lee. Un regista che, nonostante si sia scritta che abbia effettuato una sostanziale virata di genere, non fa mancare l’espressione del disagio sociale e del razzismo, qui esasperato dall’inquietante scenario che ha colpito la città e che, dal punto di vista del protagonista, è espressione della frustrazione per ritrovarsi in una drammatica situazione imprevista. Di fatto il vero focus della vicenda è Monty, un Edword Norton monumentale ed espressione lampante del “new-yorkese medio”, che si trova in una situazione più grande di lui che non sa sostanzialmente come affrontare. Inevitabile che abbia inizio un gioco di tormenti interiori, divertimento solo accennato e sospetti perenni, che coinvolgono i suoi cari (un vecchio amico, l’attuale ragazza), culminando in un finale molto suggestivo che sembra lasciare uno spiraglio, uno speranza di redenzione che lo spettatore non saprà dire se reale o – solo idealmente – consolatorio.

Certo è che la funzione catartica di una pellicola del genere è fuori di dubbio, e questo si vive sulla pelle dello spettatore sezionando le scene migliori della pellicola: il monologo “contro tutto e tutti” davanti allo specchio, le considerazioni spassionate (e in parte ciniche) dei due amici che guardano dalla finestra “Ground Zero” discutendo del futuro di Monty, gli interrogatori che riprendono a sprazzi la tradizione del cinema di genere poliziesco, l’umanità di Monty che trapela ad ogni occasione. Impossibile non cogliere un certo grado di simbolismo, inoltre, in sequenze come la scazzottata che l’amico broker è letteralmente costretto a procurargli, espressione forse di un mondo finanziario a cui viene imposto di martoriare gli uomini e che, dopo aver costruito i presupposti da personaggio “cattivo” della vicenda, costruisce il più forte pathos struggente – solo in parte romanzato – che pochi film possono vantare a tali livelli di intensità. Tutto il resto – le micro-storie che si dipanano dall’intreccio principale, su tutti l’amore semi-platonico tra l’amico insegnante e la propria alunna – mostrano un senso collettivo di disorientamento dell’uomo, e riempiono i buchi di uno scenario realistico, espressione di un disagio collettivo forse macchiato da un tocco di melodramma di troppo ma che, complessivamente, riesce ad inchiodare lo spettatore alla poltrona.