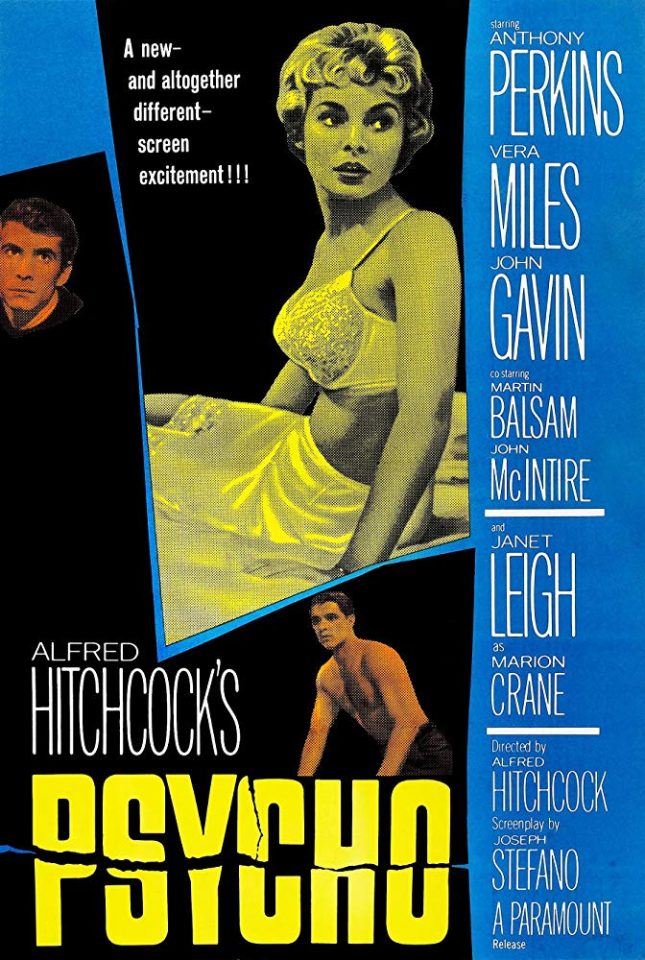

Walt Disney, durante i primi anni 60, rifiutò di consentire a Sir Alfred Hitchcock di girare a Disneyland, perché a suo dire il regista aveva girato “quel film disgustoso, ‘Psycho‘”.

“Psycho” è un celebre film thriller psicologico del 1960 diretto da Alfred Hitchcock. Ecco alcune informazioni chiave sul film:

Cast Principale:

- Anthony Perkins nel ruolo di Norman Bates

- Janet Leigh nel ruolo di Marion Crane

- Vera Miles nel ruolo di Lila Crane

- John Gavin nel ruolo di Sam Loomis

- Martin Balsam nel ruolo del detective Arbogast

Storia: La storia ruota attorno a Marion Crane, una segretaria che ruba una grossa somma di denaro e decide di fuggire dalla città. Durante il suo viaggio, si ferma al Bates Motel, gestito da Norman Bates, un uomo con una relazione misteriosa con sua madre. Ciò che segue è un intreccio di suspense, omicidi e psicologia distorta.

Regia: “Psycho” è stato diretto da Alfred Hitchcock, uno dei più grandi maestri del cinema thriller e suspense. Hitchcock è noto per la sua maestria nella creazione di tensione e atmosfera nel suo lavoro, e “Psycho” non fa eccezione.

Produzione: Il film è stato prodotto dalla Paramount Pictures ed è stato realizzato con un budget relativamente limitato. Hitchcock ha scelto di girare in bianco e nero, il che ha contribuito a creare un’atmosfera tesa e angosciante.

Stile: Il film è noto per il suo stile visivo unico e l’uso innovativo della musica, creata da Bernard Herrmann. La colonna sonora è stata cruciale per creare un’atmosfera angosciante e incalzante nel corso del film.

Sinossi: Marion Crane decide di rubare una grande somma di denaro e fuggire dalla città. Durante il suo viaggio, si ferma al Bates Motel, dove conosce Norman Bates, il misterioso gestore dell’albergo. La storia prende una svolta oscura quando Marion scompare e un investigatore privato viene incaricato di trovarla.

Curiosità:

- Il film è basato sul romanzo omonimo di Robert Bloch, che a sua volta si ispirò ai crimini reali di Ed Gein, un serial killer noto per le sue abitudini macabre.

- La scena della doccia, in cui Marion viene uccisa, è una delle sequenze più iconiche nella storia del cinema ed è stata girata con grande attenzione ai dettagli e montata in modo magistrale.

- Hitchcock fece in modo che il pubblico non entrasse nella sala cinematografica una volta iniziato il film, una mossa insolita all’epoca, per preservare l’effetto sorpresa della trama.

“Psycho” è un film che ha rivoluzionato il cinema thriller e ha influenzato generazioni di registi. La sua combinazione di suspense, psicologia e suspense visiva lo rende un classico immortale.

Recensione di Psycho di A. Hitchcock (1960)

L’esperienza di vedere Psycho oggi, a più di sessant’anni dalla sua uscita, rientra in quelle necessità cinefile inderogabili che non si possono raccontare senza ambiguità: per quanto sia stato scritto in lungo e in largo su questo film, del resto, rivederlo fa sempre “bene alla salute” e ci ricorda qualcosa di molto importante (che nessuno inventa mai nulla, o che il gioco dei ricicli del cinema di genere parte probabilmente in quegli anni). Una forma di ispirazione che è tutt’altro che formale o didascalica, bensì perfettamente concreta: Psycho riesce nello scopo di incollare lo spettatore alla poltrona, ancora oggi e nonostante tutti (si spera) conoscano il trick nascosto nelle sue maglie narrative (la figura della madre del protagonista).

Sir Alfred Hitchcock desiderava così tanto realizzare questo film che ha rinviato il suo stipendio standard di $ 250.000 invece del 60% dell’incasso del film. La Paramount Pictures, credendo che questo film sarebbe andato male al botteghino, fu d’accordo. I suoi guadagni personali da questo film hanno superato i $ 15 milioni. Adeguato all’inflazione, tale importo sarebbe di $ 131 milioni nel 2020 dollari.

Secondo l’analisi proposta da Slavoj Zizek in Guida perversa il cinema, i tre piani della casa in cui è ambientato il film corrispondono a tre, corrispondenti, livelli psicoanalitici: al piano terra troviamo la realtà, ciò che appare e ciò che sembra a prima vista. L’es o istinto freudiano si troverà nel piano inferiore mentre il superio sarà localizzato a quello superiore.

La questione della localizzazione dei luoghi in termini di stato d’animo e potenziale mood dei personaggi è fondamentale per comprendere la più effettiva chiave di lettura di Psycho: che (un po’ come ha fatto Hellraiser per il genere horror) è un thriller seminale, che ha finito per condizionare in un modo e nell’altro generazioni di cineasti e di cinefili, oltre a porre la questione della paura dell’ignoto su un piano non più alieno (come ne L’invasione degli ultracorpi, ad esempio) bensì su uno perfettamente umano, basato sulla quotidianità del vissuto. Con un finale che più imprevedibile e devastante non si potrebbe, tanto che quando il cast e la troupe hanno iniziato a lavorare il primo giorno, hanno dovuto alzare la mano destra e promettere di non divulgare una sola parola della storia. Hitchcock ha nascosto al cast la parte finale della sceneggiatura fino a quando non ha avuto effettivo bisogno di girarla. Di più: ha acquistato i diritti del romanzo in modo anonimo da Robert Bloch per $ 9.000, e pare abbia acquistato quante più copie possibile del romanzo, per mantenere massimamente segreto il finale.

Il film è stato in gran parte realizzato perché Sir Alfred Hitchcock era stufo dei film ad alto budget e costellati di star che aveva recentemente realizzato e voleva sperimentare lo stile più efficiente e più scarno del cinema televisivo. Alla fine ha utilizzato una troupe composta principalmente da veterani della televisione e attori e attrici assunti meno noti di quelli che usava di solito. In particolare, La donna che visse due volte (1958), che in seguito fu acclamato come un capolavoro, fu considerato un fallimento eccessivo e sovradimensionato. E mentre Intrigo internazionale (1959) è stato salutato come un capolavoro ed è stato un successo, è stata una produzione enorme, ed è stata anche molto lunga e costosa. Quindi Hitchcock ha deciso di ridimensionare le cose per il suo prossimo film. Inoltre, nello stesso periodo, il suo rivale, il regista di film noir e new wave francese Henri-Georges Clouzot, colpì il bersaglio e creò scalpore al botteghino con il classico I diabolici (1955). Tutti i critici hanno detto che Clouzot aveva superato Hithcock Hitchcock, e questo ha presentato un confronto che Hitchcock non poteva rifiutare. Diabolique era un film indipendente su piccola scala, grintoso, in bianco e nero, quindi Hitchcock ha deciso di superare Diabolique Diabolique e ha diretto il suo progetto in bianco e nero su piccola scala e grintoso: quello era Psycho.

Difficile trovare un altro thriller che sia riuscito nell’intento di intrigare e terrorizzare in modo così netto, senza fronzoli ed elegante. Tanto è stato il fascino che ha esercitato questo film che si tratta di uno dei pochi casi in cui è stato proposto un remake shot-to-shot, fatto esattamente sulla sequenza voluta da Hitchcock e diretto nel 1998 da Gus Van Sant. Un esperimento quasi unico nel suo genere che varrebbe tutto sommato la pena di rivedere, per quanto l’originale rimanga per ovvie e scontatissime ragioni una pietra miliare del suo genere – anche se forse non il miglior film in assoluto di Alfred Hitckcock, nato nel 1899 e morto nel 1980, con la bellezza di 56 lungometraggi all’attivo (senza contare i corti ed i lavori per la TV).

Seguono curiosità sparse sul film.

Pare che Sir Alfred Hitchcock fosse così soddisfatto della colonna sonora di Bernard Herrmann che ha raddoppiato lo stipendio del compositore pagandolo 34.501 dollari dell’epoca. Hitchcock in seguito arrivò a sostenere che il 33 percento dell’effetto di Psycho fosse dovuto alla musica.

Nella scena iniziale, Marion Crane indossa un reggiseno bianco perché Sir Alfred Hitchcock voleva mostrarla come “angelica”. Dopo che ha preso i soldi, la scena seguente la vede in un reggiseno nero perché ora ha fatto qualcosa di sbagliato e malvagio. Allo stesso modo, prima di rubare i soldi, ha una borsa bianca. Dopo che ha rubato i soldi, la sua borsa è nera.

Anthony Perkins e Janet Leigh hanno affermato che non gli importava di essere stereotipati per sempre a causa della loro partecipazione a questo film. Hanno detto nelle interviste che avrebbero preferito essere stereotipati ed essere ricordati per sempre per questo film classico piuttosto che non essere ricordati affatto.

Il regista Sir Alfred Hitchcock originariamente aveva immaginato la sequenza della doccia come completamente silenziosa, ma Bernard Herrmann è andato avanti e l’ha segnata comunque, e dopo averla ascoltata, Hitchcock ha immediatamente cambiato idea.

Quando uscì al cinema, Hitchcock diede disposizione che ogni gestore fosse messo a conoscenza del fatto che era vietato, per gli spettatori, entrare dopo l’inizio del film. A rischio della vita del gestore, diceva ironicamente l’avviso distribuito all’epoca. Per garantire che le persone fossero nei cinema all’inizio di questo film, aveva fornito un disco da riprodurre nell’atrio dei cinema. L’album conteneva musica di sottofondo, interrotta periodicamente da una voce che diceva “Dieci minuti all’inizio di Psycho”, “Cinque minuti all’inizio di Psycho” e così via.

Sebbene Janet Leigh non sia stata infastidita dalle riprese della famosa scena della doccia (anche se ha usato un controfigura), vederla nel film l’ha profondamente commossa. In seguito ha osservato che le ha fatto capire quanto fosse vulnerabile, a suo stesso dire, una donna sotto la doccia. Fino alla fine della sua vita, ha sempre preferito il bagno, da quello che sappiamo.

Dopo l’uscita di questo film, Sir Alfred Hitchcock ha ricevuto una lettera arrabbiata dal padre di una ragazza che si rifiutava di fare il bagno dopo aver visto I diabolici (1955), e ora si rifiutava di fare la doccia dopo aver visto questo film. Hitchcock ha rispedito un biglietto dicendo semplicemente: “Mandala in tintoria“.

La Paramount Pictures ha dato a Sir Alfred Hitchcock un budget molto ridotto con cui lavorare, a causa del loro disgusto per il materiale originale. Hanno anche rimandato la maggior parte degli incassi al botteghino a Hitchcock, pensando che il film sarebbe fallito. Non è andata esattamente come si pensava.

Quando Norman si rende conto per la prima volta che c’è stato un omicidio, grida: “Madre! Oh Dio! Dio! Sangue! Sangue!” Sir Alfred Hitchcock ha rimosso le frequenze dei bassi dalla voce di Anthony Perkins per farlo sembrare più un adolescente spaventato.

Uno dei motivi per cui Sir Alfred Hitchcock ha girato il film in bianco e nero era che pensava che sarebbe stato a colori troppo cruento. Ma il motivo principale era che voleva realizzare il film nel modo più economico possibile (meno di un milione di dollari). Si chiedeva anche se così tanti film “B” in bianco e nero brutti, fatti a buon mercato andassero così bene al botteghino, cosa sarebbe successo se fosse stato realizzato un film in bianco e nero davvero buono, fatto a buon mercato.

Il romanzo da cui è tratto questo film è ispirato alla storia vera di Ed Gein, un serial killer a cui si ispirano anche Deranged – Il folle (1974), Non aprite quella porta (1974) e Il silenzio degli innocenti (1991 ).

Come finisce Psycho (avviso spoiler)

Alla fine del film, scopriamo che Norman Bates è il vero assassino di Marion Crane. Poteva sembrare ovvio, per certi versi, ma c’è una svolta sorprendente: Norman soffre di disturbo dell’identità e presenta una personalità dissociata, che crede letteralmente di essere sua madre. La madre di Norman è morta da anni, ma egli ne ha preservato il cadavere e vive il cadavere in casa.

L’omicidio di Marion è stato commesso da Norman mentre era nella personalità della madre. Questo spiega perché non ricorda nulla degli omicidi. Il film si conclude con Norman rinchiuso in un istituto psichiatrico, mentre una voce fuori campo riflette sulla sua condizione psicologica e sugli orrori che ha commesso.