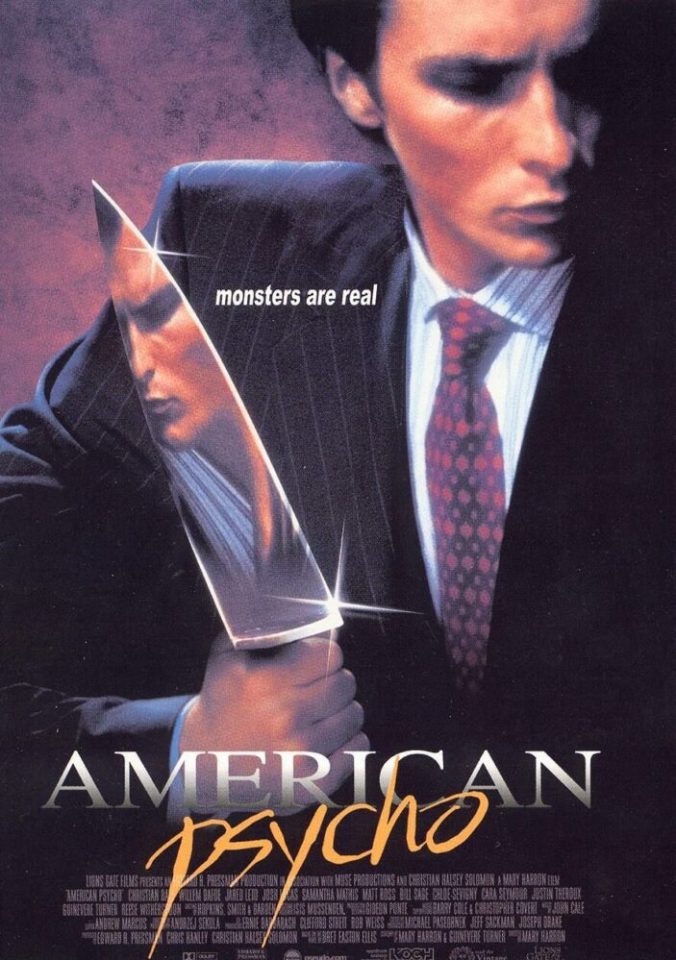

Patrick si allena con costanza, è appassionatissimo di musica, ha una vita sociale intensa, frequenta costosi ristoranti, e vive di speculazioni bancarie nel massimo lusso. Ma è anche un serial killer feroce e insospettabile. Dopo la morte di una persona vicina a lui, un poliziotto inizia ad indagare sul suo conto.

In breve. Uno spaccato crudele e surreale degli yuppies anni ’80, forse una delle più autentiche e onnipresente “ombre” che hanno creato, per accumulo e sottrazione, il mondo capitalista in cui viviamo. Un film che racconta, senza filtri, quel mondo, strizzando l’occhio alla psicologia clinica ed alle teorie più accreditate sul narcisismo maligno.

La parola yuppie (young urban professional, pressappoco “giovane professionista urbano”, un modo arzigogolato o stereotipato per descrivere chiunque abbia meno di 40 anni e lavori come broker con banche, assicurazioni e simili) è quasi desueta al giorno d’oggi. Ovviamente, non che si siano estinti – tutt’altro – semmai tale figura è stata interiorizzata nella nostra urbanistica e cultura al punto che le nostre città ne sono sature (non a caso, forse, la psicosi del Joker di Phillips diventa dirompente a partire dagli sfottò aggressivi di tre yuppie). L’immaginario secondo cui i giovani speculatori di Wall Street e banchieri siano in realtà feroci e cinici fino all’osso è stato del resto ampiamente mostrato dal cinema di ogni ordine e grado, ad esempio in film come The wolf of Wall Street.

Se la regia della Harron è sinonimo di eleganza, non risparmia momenti gore e splatter ed è abilissima a mostrare le contraddizioni gli orrori delle città occidentali. È in grado di farlo, soprattutto, mediante contrapposizioni sociali: lo yuppie che vive per se stesso ed il proprio narcisismo congenito, ad esempio. Ma anche i suoi insulti all’uomo che vive per strada (che da bravo narcisista deve distruggere e far sentire in colpa), oppure la manipolazione delle sex worker con cui parla amabilmente della musica di Phil Collins, avendo cura che una sia ricca e l’altra no (ed il fatto che si consumi sesso a tre, in effetti, e che Patrick guardi più se stesso allo specchio che le due donne, meriterebbe quasi una trattazione a parte).

Al tempo stesso, nonostante gli eccessi, la regista affronta con attenzione il tema della misoginia e del sessismo già dilagante all’epoca, come si nota dai discorsi sprezzanti degli yuppie sulle donne. È evidente la disparità di trattamento, tanto più che i giovani rampanti sono – a parte che in media sui trenta anni – rigorosamente bianchi, finto-impegnati socialmente e omofobici (la parentesi del coming out di uno di loro è uno dei momenti più significativi del film, oltre ad essere tremendamente di attualità).

Ma la sensibilità registica emerge anche dalla relazione controversa tra la mite segretaria (che è segretamente invaghita di Patrick) ed il protagonista, sia nella scelta di fare in modo che sia lei a scoprire i macabri disegni splatter dell’uomo, sia nel decidere che abbia un destino diverso da quello che il pubblico potrebbe pensare. Il tipo più umano e meno robotizzato che il film ci restituisce, dotato di una bellezza discreta quanto insicura (interpretata da Chloë Sevigny, che ha fatto anche, tra gli altri, Gummo e Dogville), in realtà è vittima, tra l’altro, di un problema comune per gli insicuri: il fatto di auto-procurarsi situazioni in cui non sono a proprio agio, viverle in un costante “fallimento” oppure – se preferite – realizzare la più classica delle profezie che si auto-avverano (corteggiare persone inarrivabili o sposate, soffrire per l’essere single, tornare al primo punto).

La figura di Patrick (un monumentale Christian Bale) è decisamente complessa: per quanto sia stata spesso ridotta ad un archetipico villain psicopatico, in realtà è molto di più. Veste Valentino ed ama Oliver People, conosce il proprio mestiere a menadito, è un amante della musica pop e, per certi versi, potrebbe ricordare quasi un marchese De Sade redivivo. Per quanto sembri realizzato e onnipotente, è anche molto vanitoso (guai a toccargli il viso…), e vive di un’invidia latente verso i propri colleghi, a volte anche per banalità quali gareggiare, in modo ridicolo, a chi abbia il biglietto da visita più bello. I suoi gusti sessuali sono propensi al più cinico feticismo del corpo femminile, considerato poco più di un contenitore usa e getta, come tradizione slasher impone e senza che, ovviamente, il pubblico riesca minimamente ad empatizzare con lui.

Non c’è catarsi, non c’è soluzione conclusiva, non c’è liberazione dal male e ciò viene anche didascalicamente ribadito – come, del resto, il finale amorale e totalmente nichilista tende a testimoniare, che la regista sembra girare a titolo inquietante mònito allo spettatore. Del resto si tratta di un serial killer (?) inafferrabile che, evocando indirettamente le dinamiche sociali dell’Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, potrà commettere qualsiasi delitto, a danno di chiunque, mentre la società in cui si pregia di vivere mai oserà accusarlo o condannarlo.

E i tacchi alti, mi piacciono i tacchi alti.

La figura di Patrick è stata anche analizzata da un paper molto citato di Isacc Tylim, all’epoca dottorando in psicologia e oggi docente dell’università di New York. Nella sua analisi, di non agevolissima lettura per i profani della materia, Tylim parte dalla rappresentazione del mito dell’individualismo e dell’autosufficenza propinati dalla cultura USA dell’epoca, in cui ogni uomo e ogni donna deve bastare a se stesso, restando in equilibrio tra relazioni vacue e per loro natura instabili, mentre gestisce, consuma e respira capitalismo ad ogni fiato. Lo studioso conclude che Patrick è l’esempio perfetto di narcisista maligno o perverso, un concentrato di narcisismo “classico” e di componenti violente, sadiche e antisociali, in cui emergono componenti di machiavellismo (mantenere una parvenza rispettabile a dispetto degli orrori che vengono segretamente perpetrati), dipendenza amorosa e relazioni tossiche, manie di grandezza e via dicendo.

Il capitalismo è il grande rifugio dietro cui i personaggi, nessuno escluso, trovano conforto dal vuoto esistenziale che li opprime, e li fa reagire con passività o violenza senza mezzi termini, a seconda dei casi. Del resto NASCI, PRODUCI, CONSUMA, CREPA era il celebre slogan derivato dalle contestazioni del sessantotto, che se oggi appaiono quasi demodè già all’epoca erano fortemente in crisi: questo perchè gli anni Ottanta, secondo una pluricitata sensazione generale, avevano avuto cura di demonizzare le contestazioni, quasi negare (a volte) la necessità di una rivoluzione, invitare a godersi il capitalismo in modo rivoltante e pantagruelico – e magari, al limite, ridurre i dissidenti a freak un po’ sfigati con la kefiah.

Ciò che gli anni Settanta per uno yuppie rappresentavano poteva essere alla meglio una spiacevole parentesi. Del resto i giovani di quel tempo erano a volte figli di quei rivoluzionari, e non sempre ne avevano assorbito gli ideali – anzi a volte andavano (da bravi bastian contrari) nella direzione esattamente opposta. Questo è esplicato nel film nel passaggio in cui Patrick afferma di amare i Genesis dell’epoca, affermando pero’ di “non aver capito” i dischi precedenti perchè troppo “intellettuali“.

American Psycho è anche thriller profondamente atipico e “degenere” (che avrebbe dovuto girare Cronenberg, all’inizio, e per cui fece un provino anche Di Caprio): lo è perchè è dotato di elementi che sconfinano in più generi, dal dramma urbano classico (con la complessità di certe relazioni cittadine, in cui è socialmente normalizzato anche il tradimento cronico) fino al “poliziotto buono” (un mai abbastanza celebrato Willem Dafoe) che indaga sul caso, sospetta con forza di Patrick ma poi, in un crescendo delirante (forse onirico e di sicuro non troppo decifrabile per il pubblico), deduce che sia “assurdo” pensare ad uno yuppie assassino, e lo scagiona. Da lì in poi è un effetto a catena: Patrick in preda al rimorso ammette di aver ucciso più di venti persone, ma di fatto neanche il suo avvocato gli crede. E semplicemente, a quel punto, si ricomincia: non c’è neanche troppo altro da spiegare, perchè il film vive la propria essenza sul questo sospeso, questo finale anomalo che è sia aperto che chiuso. Quasi come il gatto di Schrödinger, in altri termini, Patrick è colpevole e innocente nello stesso istante, probabilmente perchè la società in cui vive è talmente deresponsabilizzata da non avere tempo, voglia e modo di occuparsi di lui. Tylim ha anche offerto una possibile interpretazione a questo singolare doppio livello, parlando di una co-presenza tra realtà materiale e realtà psichica (da cui il titolo), affermando che – in definitiva – gran parte degli omicidi potrebbero essere stati “semplicemente” pensati dal protagonista.

In certi momenti, del resto, Patrick (non quello che vive ancora) è lucido, preciso e visibilmente spietato e calcolatore nel proprio lavoro, in altri sembra in preda a crisi di panico e dissociazioni dalla realtà. In parte no sfigurerebbe come personaggio di una Commedia Americana Qualunque (TM) in cui, magari, alla fine troverebbe la fantasmatica “persona giusta” che lo farà diventare uno figo-ma-buono, uno con cui il pubblico possa sentirsi a proprio agio ed identificarsi. In questo film, al contrario, quasi senza preavviso e con una pseudo-ciclicità inquietante a cui il pubblico imparerà ad abituarsi, diventerà apparentemente una sorta di emulo di Jason di Venerdì 13, rinunciando a qualsiasi speculazione sul proprio agire e, anzi, citando nei momenti più impensabili frasi e gesta di Ed Gein e altri serial killer. Patrick è un assassino che simboleggia (in modo forse un po’ scontato, visto oggi) la decadenza della società americana “per bene”. Una società in gran parte sopravvissuta fino ad oggi, che adesso specula con lo smartphone e, per inciso, gode sempre di ottima salute (almeno fino a prova contraria, o finchè non diventa materia di psicologi e polizia).

American Psycho debuttò al Sundance Film Festival il 21 gennaio, e arrivò nei cinema da aprile in poi dell’anno 2000. Fu un successo al botteghino, e ricevette quasi sempre recensioni positive, a ragione, fino a diventare un cult ed oggetto di un sequel apocrifo, American Psycho 2, uscito due anni dopo e senza alcuna relazione con l’originale.

Spoiler: come finisce American Psycho, spiegazione

Nel romanzo “American Psycho” di Bret Easton Ellis e nell’adattamento cinematografico omonimo, il finale è aperto e ambiguo, contribuendo all’atmosfera disturbante e surreale dell’intera storia. La versione cinematografica diretta da Mary Harron, uscita nel 2000, differisce leggermente dal romanzo, quindi fornirò una spiegazione generale che copre entrambe le opzioni.

In definitiva il finale di “American Psycho” è intenzionalmente sfumato e può essere interpretato in diversi modi, aggiungendo all’atmosfera disturbante e incerta del racconto. Vediamo le differenze tra romanzo e film, a questo punto.

Versione del Romanzo

Nella versione del romanzo, il finale è volutamente ambiguo e potrebbe far sorgere domande sulla realtà degli eventi narrati dal protagonista, Patrick Bateman. Alla fine del libro, Bateman sembra confessare i suoi orrori efferati a un avvocato. Tuttavia, il libro termina in modo ambivalente, poiché l’avvocato sembra scambiare Bateman per un’altra persona, dato che tutti gli assassini e gli atti atroci che ha commesso sono stati attribuiti ad altri. Questo lascia aperta la possibilità che gran parte o addirittura tutti gli orrori descritti da Bateman potrebbero essere frutto della sua mente disturbata e potrebbe non essere mai stato davvero un serial killer.

Versione Cinematografica

Il film “American Psycho” diretto da Mary Harron presenta un finale più chiaro rispetto al romanzo. Nel film Patrick Bateman sembra perdersi nella follia. Alla fine, lui lascia un messaggio sul segreteria telefonica del suo avvocato, confessando le sue atrocità in modo dettagliato. Tuttavia, quando l’avvocato ascolta il messaggio, sembra prendere alla leggera la confessione, suggerendo che non ha mai ascoltato davvero ciò che Bateman stava dicendo, e lo scambia per un altro collega.

In entrambe le versioni, il finale rappresenta la critica all’alienazione, all’avidità e all’indifferenza della società degli anni ’80. La natura ambigua del finale invita il pubblico a riflettere sulla verità, sull’identità e sulla follia.