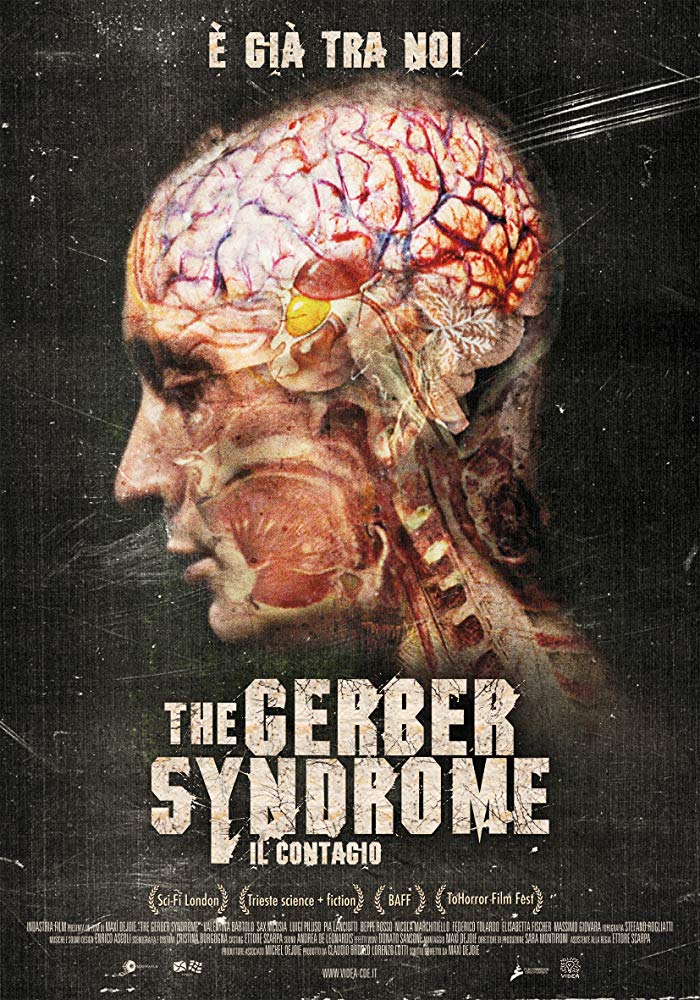

Usciva nelle sale, esattamente 12 anni nella giornata del 21 giugno, The Gerber Syndrome.

Una studentessa viene morsa accidentalmente da un passante per strada, apparentemente ubriaco: poco dopo manifesta sintomi di influenza. Si tratta di una spaventosa malattia a stadi che sembra diffondersi a macchia d’olio: un giovane medico, accompagnato da due documentaristi, si recherà sul posto del contagio per capire la situazione. Se vi ricorda qualcosa, tenete conto che questo film è uscito nel 2011.

In breve. Falso documentario in stile horror apocalittico, si rifà alla consolidata tradizione tipica del genere ([REC] in primis), filmando in prima persona quello che succede, e narrandolo quasi interamente in soggettiva: l’ambientazione italiana, le interpretazioni convincenti ed il lugubre cinismo del film lo rendono, a bene vedere, un buon lavoro, anche piuttosto originale.

I mockumentary, quale “The Gerber Syndrome” di fatto appartiene (il primo del genere fu, storicamente, The War Game), sono stati da sempre visti sotto una duplice ottica: da un lato non possiamo fare a meno di riconoscere il fascino morboso dello “spiare” cosa succede, specie qualora siano prodotti caratterizzati da una buona trama e da idee solide alla base dello script. Ovviamente non basta imbracciare una telecamera, trovare il primo mistero che capita sotto casa e filmare tutto a casaccio per fare un buon film, e su questo “The Gerber Syndrome” insegna parecchio: l’idea tipica dei film di zombi post-apocalittici, di fatto (il contagio di massa di una individui che verranno, progressivamente, messi in quarantena quando non ghettizzati dalla mentalità chiusa di molti personaggi) si sviluppa declinandola in uno scenario italiano (Torino) ed attualizzandola ai giorni nostri.

Personaggi veri, vividi, che potrebbe conoscere chiunque di noi – il giovane medico, la studentessa, il giovane addetto all’ordine pubblico – rendono spaventoso e realistico l’intreccio senza mai banalizzarlo, seppur con qualche (perdonabile) pecca a livello di dialoghi.

Reality-show horror potrebbe sembrare una definizione riduttiva, ma in realtà è da leggersi in maniera del tutto positiva: il voler mostrare tutto ad ogni costo, per intenderci, non è legato alla morbosa voglia di sostituire le vite dei personaggi con quelle dello spettatore, bensì si sviluppa in una direzione più indirizzata a suscitare dubbi. Cosa succederebbe se accadesse davvero ciò che viene narrato nel film, ovvero una malattia simile all’influenza che trasforma il tuo vicino di casa, la tua fidanzata o tua figlia in una specie di zombi violento, delirante e cosparso di ferite? Quanti di noi sarebbero disposti a correre il rischio? E se l’infetto fosse un nostro caro?

D’altro canto, ovviamente, si tratta pur sempre di un ennesimo rehash riveduto e corretto: un prodotto che, partendo dalle origini e passando per l’immancabile strega di Blair, si è evoluto negli anni in una forma di cinema sempre più accettabile, per quanto criticata aspramente da molti “puristi”.

Siamo lontani miglia, per fortuna, dalle telecamere traballanti del controverso film di Myrich/Sanchez: la sindrome di Gerber sembra essere fisicamente tra di noi, nelle nostre case, nelle nostre esistenze. E questo non soltanto mediante l’aggressione da parte di uno sconosciuto dietro l’angolo (irrazionalmente, come in Inferno di Argento), bensì – secondo la filosofia puramente romeriana – primariamente dai nostri cari, dai nostri amici, da chi si trova vicino a noi ogni giorno. Questo senso di totale esclusione da una società impazzita, testimoniata dalle interviste-verità ai passanti che intervallano la storia, si spinge alle estreme conseguenze, e permette a Dejoie di impacchettare un film che, a conti fatti, passa ampiamente la sufficenza e sarebbe stato ancora meglio, forse, se si fosse trovato il modo di delineare più nettamente alcuni dettagli inspiegati. L’orrore di Dejoie è ad ogni modo tangibile, reale, fisico, ed assume caratteri molto inquietanti perchè viene spiegato clinicamente fin all’inizio – peraltro in termini scientifici apparentemente impeccabili.

La conclusione del film, del resto, con gli agghiaccianti effetti collaterali della “cura sperimentale“, ed il vortice di micro-cosmi che si scontrano tra loro (la misteriosa Control Security, i suoi “guardiani”, i para-nazisti che incendiano un infetto, il dilemma etico della famiglia della protagonista) colpiscono come uno schiaffo la coscienza dello spettatore, mettendolo di fronte ad una nichilistica scelta: neanche più sopravvivere ad oltranza, come già in Distretto 13 o Zombi, bensì decidere tra il farsi internare in una clinica come cavie umane oppure, più semplicemente, subire la cura e vivere il resto dell’esistenza da vegetali. Il messaggio di fondo, che sembra voler far riflettere sull’etica di scelte molto discusse in questi anni – la sperimentazione scientifica e, per estensione, credo anche l’eutanasia – è proprio che la speranza sembra essersi smarrita del tutto, e che non pare esistere altra scelta all’abbandono del cinismo integralista, in favore – forse – di una comunicazione più sensata ed accentuata tra esseri umani.

L’effetto catartico è garantito, la paura scorre uniforme durante tutto il film, e l’ambientazione italiana (diversamente da casi simili) dispiace poco o nulla: The Gerber Syndrome colpisce duro, e per una volta non appare troppo irritante l’idea che ci facciano credere che sia tutto reale. E questo perchè, senza scomodare letture da intellettuali galoppanti, in un certo senso il tutto coincide con un certo livello di realtà.