Gilderoy è un fonico inglese inviato a Roma per lavorare ad un film. Una volta sul posto, si rende conto che qualcosa non va: l’atmosfera è tesa, il rimborso del suo viaggio tarda ad arrivare e la pellicola non è ciò che si aspettava.

In breve. Meta-horror semplice ed originale, relegato ad una dimensione surrealista. Un terrore che si trova ad essere, atipicamente, di parola: difficile da raccontare quanto affascinante.

Il curioso titolo del film fa riferimento al mezzosoprano Cathy Berberian, cantante lirica virtuosa e moglie del musicista (pioniere dell’elettronica sperimentale) Luciano Berio. Quest’ultimo pare abbia molto influenzato lo stile di Strickland, che racconta la storia mediante una sequenza minimalista (e dai tratti surreali) di scene. In esse è facile seguire la storia ma è difficile, al tempo stesso, cogliere il senso della condizione kafkiana del protagonista. Ad ogni modo Berberian Sound Studio non compare mai nei titoli di testa: all’inizio vediamo infatti il nome del film oggetto della storia, Il vortice equestre che sembra essere, fin dall’inizio, una storia di stregoneria. Non viene volutamente chiarita la cosa, a questo punto, ed il film nel frattempo prosegue con quest’aura di mistero e di curiosità indotta.

Strickland dirige, atipicamente, un thriller visto da “dietro le quinte”, in particolare dall’ipotetico studio di doppiaggio di un horror italiano anni ’70: luogo in cui, in modo impeccabile, vengono mostrati (ed omaggiati) i trucchi del mestiere degli effettisti dell’epoca. Il tutto assume quasi la parvenza di un rituale religioso, un rispetto omaggio ai maestri del genere (da Mario Bava in poi) e, per assurdo, quasi a discapito dell’intreccio, il quale assume un’importanza molto contenuta (quanto giustificata, tutto sommato). Le scene gore e splatter, ad esempio, vengono fatte sentire (e non mostrate!) in modo quasi documentaristico; delle urla delle streghe torturate nel fake horror Il vortice equestre vediamo solo le smorfie di dolore delle doppiatrici. E per qualche straniante motivo, inducono tensione e fanno paura lo stesso. Il senso dell’ambizioso progetto di Strickland rimane criptico per molti minuti: il tutto fino alla rivelazione che, probabilmente, ogni personaggio si stava già rivedendo nel film stesso.

Berberian Sound Studio (…o forse Il vortice equestre!) viene diretto con classe e conoscenza del genere dal regista, grazie all’uso abbondante di dettagli e primi piani, ironizzando sui modi composti del protagonista contrapposti a quelli burberi di tutti gli altri. Dal punto di vista degli appassionati del genere, poi, viene mostrato l’ingegnoso riutilizzo di martelli, padelle e coltelli, qui usati per distruggere ortofrutta di ogni tipo (ovviamente per simulare il suono delle scene più macabre: cadute rovinose, capelli strappati, torture con ferri roventi e via dicendo).

È tutto finto, lo sappiamo bene, ma è difficile non farsi percorrere da un brivido lungo la schiena mentre vediamo Gilderoy attraversare questo mondo che non conosceva, e soprattutto (scena molto emblematica) trafiggere con malcelato gusto un cavolo, mentre sonorizza una delle scene più complesse (e mentre, forse, il confine tra la sua follia e lucidità sembra essere stato smarrito per sempre).

Nel mentre, vengono evidenziati i rapporti esclusivamente conflittuali tra i personaggi (basati quasi sempre su rapporti di potere, soldi, sesso e prepotenza), personaggi che sono quasi tutti sulfurei e misteriosi oppure, al contrario, cinici e zoticoni. Dell’horror incluso nella trama, Il vortice equestre (che a più riprese e per varie assonanze richiama Suspiria) non scorgiamo ancora nulla. Vediamo solo un gruppo di produttori, tecnici o registi privi di scrupoli, abili solo a procacciare nuove doppiatrici (non certo per meriti artistici), e cercare nervosamente di finire il doppiaggio di un film che degrada, lentamente, in una spirale mostruosa, della quale è impossibile scorgere l’inizio e la fine. Quasi un nastro di Moebius, a questo punto, nel quale anche il mite Gilderoy sembra destinato a smarrirsi per sempre.

Un meta-horror, quindi, perchè racconta la storia del genere usando le situazioni e gli strumenti dello stesso, doppiato pazientemente scena dopo scena, di cui all’inizio non vedevamo nulla – salvo improvvisamente accorgerci che lo stavamo già guardando.

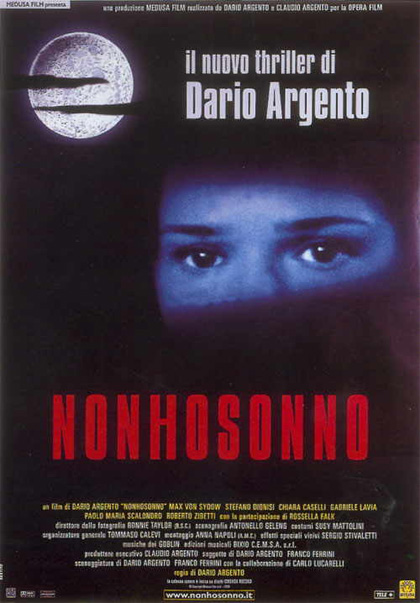

E qui l’omaggio, oltre ai maestri dell’horror nostrano come Argento e Fulci (senza dimenticare Angoscia di Bigas Luna ed il Lamberto Bava di Demoni), si deve a John Carpenter ed alle sue intuizioni meta-cinematografiche, ovvero Il seme della follia, film che viene omaggiato abbastanza chiaramente in una sequenza: quella in cui Gilderoy vede se stesso aggredito dal killer, e da allora inizierà a non parlare più in inglese. Ulteriore peculiarità di Berberian Sound Studio, infatti, è che si tratta di un horror di parola nel senso stretto del termine – e viene in mente l’analogo Pontypool, a questo punto – che viene anche recitato in due lingue: italiano ed inglese, che ogni personaggio parla più o meno fluentemente (per necessità di trama, ovviamente, non per vezzo). Un dettaglio, quest’ultimo, molto interessante ed originale, che se da un lato ha contribuito a rendere unico questo film, dall’altro, probabilmente, ha frenato un po’ la sua fama, soprattutto rispetto al pubblico che (senza doppiaggio e/o sottotitoli in italiano) non vuole saperne di vedere film.

Reazione curiosa, tutto sommato, per un film che racconta una storia ambientata proprio in una cabina di doppiaggio.