La vera storia della famiglia Brobergs, una famiglia dell’Idaho che per anni non si accorse di aver dato fiducia e fatto avvicinare alle figlie un insospettabile sociopatico con tendenze pedofile.

In breve. Un documentario inquietante su una delle storie più incredibili capitate negli USA anni ’70: il duplice rapimento dell’attrice Joan Broberg Felt, all’epoca ragazzina, da parte di un insospettabile vicino di casa. La vittima viene anche intervistata assieme ai genitori, che forniscono dettagli reali (ed incredibili) sulla vicenda.

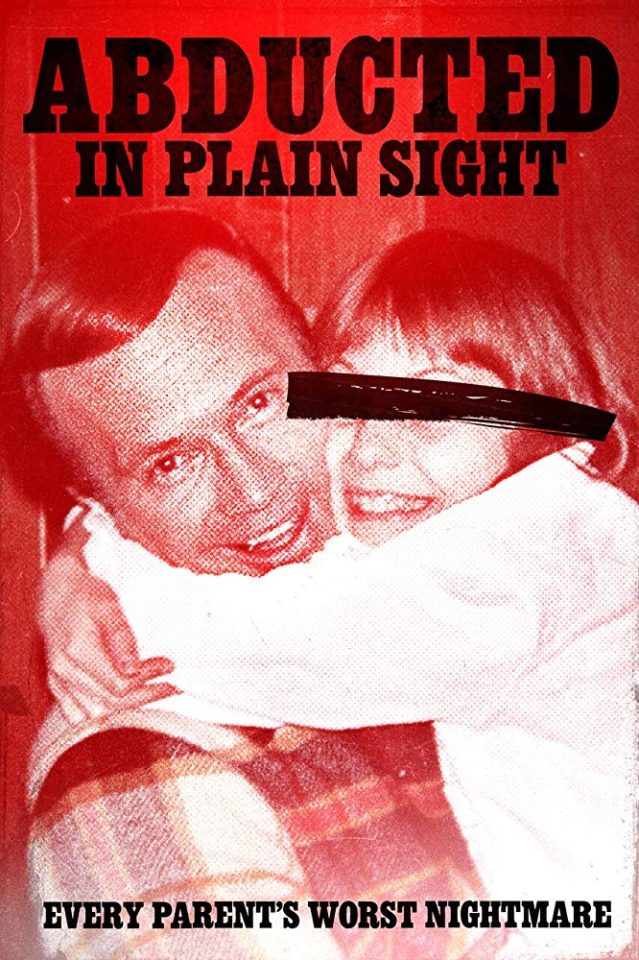

Il peggior incubo di qualsiasi genitore è la tagline che accompagna il documentario Netflix, girato con stile vivido da true crime e tratto da fatti realmente accaduti. La storia, in effetti, ha dell’incredibile: si parla del duplice rapimento, a 12 e 14 anni, dell’attrice americana Jan Broberg Felt da parte dell’amico di famiglia Robert Berchtold, vicino di casa e membro della medesima comunità locale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Abducted in Plain Sight è uscito nel 2017 ed è appena arrivato su Netflix anche per l’Italia: con un titolo che evoca la exploitation anni ’70 (ed il paragone è tutt’altro che gratuito, dati gli argomenti trattati), il regista Borgman costruisce una storia dai tratti realistici ed inquietanti, con una disinvoltura considerevole nel rendere dettagli e per una storia, per quanto surreale, che sembra tratta dalle vite di chiunque. Che non implica solo abusi e rapimento di una minorenne, ma racconta soprattutto le successive conseguenze sulla vita della ragazza in seguito. In seguito al brainwash subito, Jan cresce traumatizzata ma difendendo il proprio aguzzino, arrivando a farsi rapire una seconda volta, questa volta sotto falso nome e raccontando che Berchtold fosse un agente della CIA.

La voce proveniva da un piccolo interfono, ero legata al letto… pensavo di essere stata rapita dagli alieni.

In effetti all’inizio non si capisce se si tratti di vere immagini di repertorio o di ricostruzioni, cosa che diventa più chiara nel seguito (in realtà è un mix delle due cose): ma poco importa, perchè l’attenzione dello spettatore è catturata, seppur con la lentezza tipica di questo genere di documentari, che hanno la tendenza ad allungare un po’ troppo le fasi del racconto, in alcuni momenti. Questo comunque aiuta a creare un effetto da mockumentary, con la differenza considerevole che la storia è reale – e soprattutto che le vere vittime vengono intervistate durante lo svolgimento della stessa. Soprattutto, se si volesse evidenziare un difetto del film, bisognerebbe notare che alcuni dettagli non sembrino troppo consequenziali, nonostante la storia sia narrata con dovizia di particolari e scatenando l’effetto traumatico di pellicole analoghe su questi argomenti, come ad esempio Mysterious Skin (in cui gli UFO sono analogamente simbolo di un trauma regresso) oppure (in tema di abusi da persone vicine a noi) Strange Circus.

Vittime che, per inciso, non risparmiano dettagli terrificanti: gli abusi da parte del rapitore pedofilo, che per arrivare alla piccola Jan, prima ne seduce la madre e poi abusa sessualmente del padre di lei, senza che la cosa induca un minimo sospetto in seguito, almeno fino alle indagini affidate all’FBI. È anche presente più di una dichiarazione dell’ufficiale di polizia che seguì il caso, che all’epoca non aveva neanche la corretta percezione del fenomeno – perchè probabilmente, nella piccola provincia USA dell’Idaho, non era pensabile che potesse succedere un fatto del genere.

Per ben due volte, peraltro, e passando per personaggi ambigui ed inquietanti quali finti psicologi, e ne fuoriesce un’immagine del crudele protagonista subdola, manipolatrice, perversa e attento ai minimi dettagli, oltre decisamente scaltra ed in grado, ogni volta, di farsi ridurre la pena (morì suicida per non scontare la terza condanna). In grado di architettare, fin dall’inizio, un modo pazzesco per darsi credito: far credere alla giovane vittima di essere stati rapiti dagli alieni, e di doversi unire a lui come unica possibilità per salvarsi.

L’ingenuità della ragazzina, derivante anche dall’educazione ricevuta in famiglia e dall’ambiente di provincia, non le permise tragicamente di sospettare nulla, almeno all’epoca dei fatti, fino alla liberazione da parte della polizia messicana e dopo un secondo rapimento, questa volta degno di una spy story. Senza timore di cadere negli stereotipi, a questo punto, potremmo dire che nel caso di Rapita alla luce del sole la realtà aveva abbattuto qualsiasi imprevedibile trama da fiction.

Un ritratto forse impietoso dell’America dell’epoca, senza dubbio, che restituisce un’immagine ingenua delle vittime che fa scalpore, probabilmente più come effetto indiretto che come autentico sensazionalismo. Sicuramente da vedere.