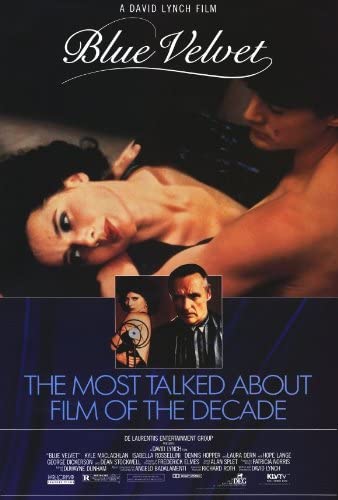

Velluto blu (Blue Velvet) fu girato nel 1986, da un David Lynch reduce dall’esperienza non esaltante di Dune: una fantascienza atipica che, per inciso, non fu mai considerata tra le sue migliori opere. Il titolo del film, che è tratto da una canzone classica di Bobby Vinton (e viene interpretata dal personaggio della cantante, la “signora in blu“, ovvero Isabella Rosellini), racconta una sorta di noir, immediatamente riconoscibile dal formato e dal ritmo, alla scoperta di un mondo nascosto nell’apparente ordinarietà di una cittadina di provincia americana. Il velluto blu, per la cronaca, è il tratto distintivo di un feroce criminale (Frank), il quale lo usa per imbavagliare o soffocare le vittime dei suoi soprusi, strappandolo dal vestito di una cantante di cui è invaghito.

Al di là del celebre dettaglio dell’orecchio mozzato, in effetti, i primi minuti del film non rientrano neanche nel tipico surrealismo lynchiano, che rinuncia alla sua consueta narrazione non lineare e non pone, almeno all’inizio, particolari dettagli disorientanti. Velluto blu è pertanto un unicum lynchiano per vari motivi e scelte stilistiche, e resta probabilmente tra i film più accessibili e lineari del regista, ideale per chi volesse conoscere o approcciare al suo mondo risparmiandosi le divagazioni mistiche e surreali che, di lì a qualche anno, avrebbero caratterizzato tutto il resto della sua cinematografia.

Jeffrey Beaumont è l’archetipo del giovane curioso (dal gusto voyeur, per quanto apparentemente solo ingenuo) che aleggia nella stragrande maggioranza dei thriller (ad esempio argentiani), con un protagonista che opta per le indagini “fai da te” perchè stregato da una vicenda macabra di fondo di cui viene a conoscenza (il malore del padre ed il ritrovamento dell’orecchio nel giardino) e – di riflesso – si lascia sedurre dalla mite figlia del detective (simbolo di amore puro) che dalla conturbante signora in blu (verso cui rivolge attenzioni inaspettate e quasi feticistiche). Jeffrey è un personaggio molto particolare e sostanzialmente duale: archetipo del “bravo ragazzo della porta accanto“, è altrettanto efficace come indagatore improvvisato, attratto inconsciamente da quello che si rivelerà il personaggio chiave nel film o forse, solo dalla sua storia dolorosa (da cui la battuta “non so se sei un detective o un pervertito“). Blue velvet si prefigura una storia di mistero, in cui vengono svelati vari, progressivi scheletri nell’armadio (Jeffrey che si nasconde letteralmente nell’armadio, guarda caso), innestati negli appartamenti dei rispettivi protagonisti, e basati su varie forme di feticismo, relazioni sadiche e sado-masochiste. L’ingresso in scena di Frank, un sadico criminale con una dipendenza da un gas (probabilmente popper), porrà il protagonista nella condizione di autentico voyeur, certificandone i tratti e coinvolgendolo in una storia molto più grande di lui.

Hai messo la tua malattia in me.

Il film suscitò anche discrete polemiche all’epoca dell’uscita, rimarcate dal critico Roger Ebert il quale, pur amando quasi incondizionatamente gli altri film di Lynch, fu estremamente critico nei confronti di Blue velvet, tacciandolo di volgarità e misoginia: la presunta degradazione del corpo della Rossellini, tuttavia, sembra funzionale all’intreccio (Dorothy è sottomessa a Frank perchè, di fatto, viene ricattata da quest’ultimo, dato che Frank gli ha rapito sia marito che figlio) e non è mai fine a se stessa. E anche se si volesse pensare ad un parallelismo con romanzi erotici tipo Histoire d’O, in cui esiste una sorta di sublimazione erotica del rapporto masochistico, bisognerebbe sempre dare priorità al contesto. Questo è vero, secondo me, perchè la forza dell’intreccio è determinata proprio dalla relazione controversa, scabrosa e obiettivamente difficile da risolvere, in cui Jeffrey è attratto contemporaneamente dalla purezza di Sandy e dalla perversione di Dorothy (salvo poi empatizzare con entrambe), senza che ciò abbia connotati di manifesto sociale ma solo, più semplicemente, con valenza simbolico-concettuale, come spessissimo avviene in Lynch.

C’è da sottolineare a questo punto che, come spesso accade nelle produzioni di Lynch (e come sottolineato da Slavoj Zizek, ad esempio) tutte le scene più esplicite di Velluto blu sono ambientate in una sorta di non-luogo, che è l’appartamento della signora in blu, in cui ogni inibizione morale è abolita (si praticano sesso sadico e voyeurismo) e dove lo spettatore, per primo, è costretto ad affrontare i propri tabù, le inibizioni ed i desideri più inconfessabili. E vale lo stesso discorso per le scene più violente, che avvengono in un parcheggio sperduto che sembra tratto da un incubo senza fine per il povero Jeffrey. I due episodi chiave si trovano al centro di una storia che, lo ricordiamo, è un noir classico, con un focus sull’indagine “autogestita” dal protagonista che fa da contorno ad un disvelamento psicologico e sessuale dei personaggi sempre più esplicito, con il ruolo dei personaggi che finisce quasi sempre per travalicare le apparenze. A questo si aggiunge un clima sempre più crudo ed exploitativo, che si avvia durante la cattura di Jeffrey, ripetutamente aggredito e umiliato dalla banda di Frank con dinamiche che, quasi insolitamente per Lynch, sembrano tratte da un road movie di qualche decennio prima. Clima che poi diventa quasi tarantiniano: al rientro nell’appartamento di Dorothy, la vista del marito di lei assassinatoo e dell’uomo in giallo in piedi, lobotomizzato, siamo semplicemente al clou della storia. Dopo circa due ore di film, peraltro, resta benzina anche per un discreto twist finale, in cui Lynch relega al protagonista un ruolo risolutore e liberatorio, per quanto (o forse proprio per via del fatto che) la vicenda l’abbia quasi distrutto psicologicamente. Jeffrey colpirà mortalmente il sadico Frank giusto sbucando dall’armadio, lo stesso che – tradizione vuole – nasconde gli amanti di ogni ordine e grado, e che lui stesso aveva sfruttato per definire il proprio bizzarro rapporto con Dorothy. Dorothy che lo ama, Dorothy che vuole essere maltrattata da lui, Dorothy che provoca una crisi ad entrambi – per poi rientrare nei ranghi della normalità, con un finale profondamente utopistico e carico di positività, in cui Lynch affida ai pettirossi il ruolo simbolico della rinascita, interrogandosi pero’ sull’ennesima bizzarria: come faranno mai a nutrirsi di insetti?