Settembre 1975, Roma: un gruppo di ragazzi benestanti frequenta una scuola cattolica, in cui ogni insegnamento è erogato alla luce della religione, mentre le contraddizioni non mancano, a nessun livello, e presto esploderanno. Si tratta del contesto in cui emergeranno i fatti tristemente noti della strage del Circeo.

In breve. Un film tragico e realistico, ispirato a fatti realmente accaduti, che lascia un profondo segno nelle coscienze, tra mille irrisolti e ingiustizie.

La scuola cattolica racconta una Roma anni ’70 parzialmente atipica, lontana dal contesto generale in cui si muoveva la società dell’epoca ed in cui un delitto, alla fine, sarà commesso quasi come fosse un gioco come un altro.

Il focus del film dovrebbe coincidere con quello del romanzo di Albinati da cui è tratto, vincitore di un Premio Strega nel 2016. Se la cinematografia di genere ha raramente raccontato la strage del Circeo nella storia, resta vero che si è ispirata a quei fatti a più riprese, ispirando – anche solo a grandi linee – film controversi di fiction come La casa sperduta nel parco o Morituris. Ma il parallelismo finisce lì, perchè sembrano molto diverse le motivazioni: se quei lavori erano (in alcuni casi) finalizzati allo shock dello spettatore e ad una filosofia nichilista, in questa sede la sofferenza interiore dei personaggi (e la loro violenza malcelata) è frutto del contesto sociale, a cui il regista conferisce grande rilievo. Gran parte del film, infatti, è abile a mostrare contraddizioni innate: padri autoritari che picchiano i figli, una società poco aperta agli scambi con l’esterno, un perbenismo di facciata che si specchia narcisisticamente nella finta sicumera dei giovani protagonisti. Giovani che si ritrovano immersi in un contesto asettico e machistico, che era destinato, in effetti, a lasciare il segno anche sulle generazioni successive.

Questo vale non solo dal punto di vista della storia narrata (alcuni dettagli di cronaca mancano, come ad esempio il fatto che i ragazzi avessero inizialmente offerto dei soldi alle ragazze per avere del sesso, le stesse abbiano rifiutato e da lì sia degenerato il tutto in violenza), ma anche del contesto in cui si muovono i personaggi: si evidenzia come fosse svolta l’educazione cattolica, come il clima di repressione sociale avesse finito per creare uno strato di polvere sotto il tappeto, impossibile da nascondere ulteriormente, ma anche di come la sessualità – in fondo – finisse per spaventare tutta quella generazione, vedi ad esempio il coming out del padre di uno di quei ragazzi, abbastanza per destabilizzare la serenità familiare. Insomma, regia e sceneggiatura sembrano suggerire che il contesto irreprensibile e benestante non sia stato sufficente a prevenire quei fatti. Il sequestro delle due giovani donne, di cui solo Donatella Colasanti riuscirà a salvarsi (come noto, fingendosi morta), è il picco a cui si perveniene in modo quasi inaspettato, per un film che ha il chiaro intento di porre domande tuttora irrisolte, nonchè oggetto di infiniti dibattiti parlamentari (lo stupro venne considerato reato contro la persona – e non solo contro la morale pubblica – dal 1996 in poi).

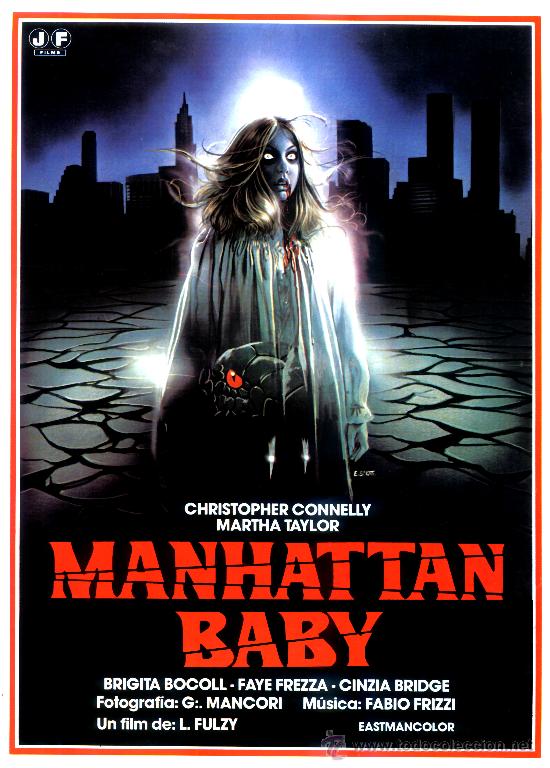

La regia di Mordini è abile a contestualizzare la trama, peraltro, anche dal punto di vista delle uscite cinematografiche dell’epoca: la madre sessualmente repressa è distratta per strada dalla locandina di un film erotico (molto in voga all’epoca), mentre il cinema in cui sarebbero dovuti andare i ragazzi, ad esempio, mostra di sfuggita la locandina di Profondo rosso. Mancano invece riferimenti politici veri e propri, dai movimenti extra-parlamentari alle vicende socio-politiche dell’epoca, scelta forse dettata dal voler sottolineare l’ambiente ovattato in cui quei ragazzi erano cresciuti, oltre ad una mirata critica a quella forma di educazione cattolica. E fa una certa sensazione, forse, che manchino del tutto i riferimenti agli estremismi politici dell’epoca, che condizionarono almeno in parte la cronaca, cosa che il film cita solo di sfuggita (uno dei ragazzi viene ripreso dal professore di italiano per aver svolto un tema elogiativo di Hitler, ed un suo compagno accenna un’invettiva contro il “socialismo” per difenderlo). Resta il dubbio sull’efficacia della scelta, ma al netto di questo il film colpisce nel segno, oltre ad essere vittima di un (abbastanza clamoroso) episodio di censura.

Il ministro Franceschini, qualche tempo fa (inizio aprile 2021) aveva annunciato l’abolizione della censura cinematografica, considerando pertanto “definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti” (lo stesso meccanismo che aveva colpito il succitato lavoro di Raffaele Picchio, Morituris, oltre a Totò che visse due volte di Ciprì e Maresco). Di fatto ha l’aria di essere, nella pratica, un’abolizione – che semanticamente implicherebbe la scomparsa in toto del meccanismo – solo formale, perchè alla fine dei conti essa finisce per scaricare la responsabilità della classificazione (attraverso divieti ai minori di 6, 14 o 18 anni) sulla produzione, mentre una Commissione unica composta da varie personalità (tra cui psicologi, pedagogisti e ambientalisti) può confermare la scelta o, al limite, suggerire la propria. Un riassemblamento di regole precedenti, insomma, rivedute e corrette, che forse cambiano meno di quanto potrebbe sembrare a prima vista.

Nel caso del film in questione, la Commissione ha ritenuto di vietare La scuola cattolica ai minori di 18 anni, per via della (presunta) equiparazione tra vittime e carnefici proposta dal soggetto. Vale la pena di ricordare che questa motivazione (“Il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice […] incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano coinvolti“) non è troppo diversa dal feeling totalizzante e distruttivo che bocciò Morituris (ben più feroce: “la Commissione ritiene la pellicola un saggio di perversività e sadismo gratuiti“), e fa riflettere che il secondo giudizio, sia pur su un’opera di fiction, abbia addirittura bloccato l’uscita nelle sale dell’opera.

Nonostante il feeling dei due film sia diverso – il lavoro di Picchio è un horror surreale contenente un climax apocalittico di violenze, che evoca un senso di colpa collettivo, quasi lovecraftiano, sull’intera umanità, quello di Mordini narra fatti reali, mostra una società in crisi, non insiste sulla violenza, la tratta con il giusto equilibrio – qualche riflessione possiamo farla. Nonostante La scuola cattolica non sia un film per bambini, vietare ai minori un film del genere, che tratta di delitti reali avvenuti tra ragazzi giovanissimi, tra cui un minorenne, appare quantomeno paradossale, proprio perchè non sembra esattamente favorire un qualsiasi dibattito in merito, che invece sarebbe stato fondamentale. Il problema di fondo della censura, a questo punto, risiede forse nell’arbitrarietà delle sue scelte, al netto dei cavilli burocratici che la caratterizzano volta per volta, i quali possono sconfinare in giudizi di merito sulla parte artistica. La sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice di cui si parla in quelle motivazioni, a mio parere, è una considerazione arbitraria o discutibile, tutt’altro che assodata: se fosse così, da un certo punto di vista, avremmo assistito ad una shoxploitation cruda, cinica o sessista, cosa che il film si guarda bene dall’essere. Impedire la visione ai minorenni di un film del genere, come risulta ad oggi, rischia di essere definitivamente fuorviante rispetto alla sostanza dell’opera, spostando inesorabilmente l’attenzione sul dito, per non guardare la luna che stava indicando.

Di fatto La scuola cattolica è diretto in modo lineare, cupo e con la sensazione costante che qualcosa non quadri, che ci sia qualche scheletro nell’armadio di quelle vite apparentemente irreprensibili, lasciando un monito di profondo vuoto nella coscienza degli spettatori. Gli sguardi fissi di molti personaggi, quasi ad annunciare la loro definitiva degenerazione (e che ricordano quelli dei pazienti psichiatrici, per certi versi), rimarranno impressi nella memoria degli spettatori per molto tempo, evocando un senso di nulla, di mancanza di tutele, di mancanza totale di sensibilità di una società che certe idee di quei gruppi sociali le ha quasi interiorizzate, fuorviata dal benaltrismo imperante. Un vuoto spaventoso che, ancora oggi, non si è colmato, soprattutto sulla falsariga dell’eco della frase finale del film, che cito a memoria: per molto tempo molti genitori si preoccuparono che i propri figli potessero fare lo stesso. Poi, tutto tornò come prima.