Nella sterminata filmografia di Takashi Miike, frammisti tra manga cinematografici (Yattaman), horror, thriller e quant’altro, rischia di apparire pretenzioso esprimere un giudizio senza averne visti pressappoco la metà: del resto si tratta di quasi cento pellicole, molte delle quali disponibili esclusivamente su internet, e neanche tutte doppiate in italiano (solo sottotitoli). Una situazione che costringe, di fatto, anche il cinefilo più incallito a valutare ogni suo film come una cosa a sè stante, facendo diventare un’impresa titanica delineare una linea di continuità tra le opere.

Nel caso dei “13 assassini” ci può stare, credo, che si esprima una valutazione a prescindere da tutto, dato che – al di là della violenza estetizzante, tra Eli Roth e Tarantino – non è esattamente un horror, anche se eredita parecchio a livello di gore: non mi sorprenderebbe sapere che possa aver deluso chi ha visto ad esempio Audition, dello stesso regista, dato che si tratta di un sostanziale remake di un film anni 60 di arti marziali con lo stesso titolo. “13 assassini” è intriso di cultura e tradizione giapponese – con riferimento al mondo dei samurai, esaltandone il codice etico da guerrieri e, al tempo stesso, mettendo in discussione gli assunti di una società arcaica che si sta estinguendo. Due mondi contrapposti – dignitosa tradizione contro avida modernità – che combattono ferocemente come consuetudine vuole anche nei film di Bruce Lee.

La storia narra di un gruppo di dodici samurai (più un tredicesimo che si aggiungerà in seguito), che dovrà combattere contro un esercito intero per eliminare un signorotto feudale (Naritsugo) feroce e sanguinario. Il tutto per evitare che l’uomo possa consolidare ancora di più il proprio potere, approfittando dell’impunità di cui gode (etteparèva) e della schiera di soldati pronti a morire per difenderlo. Dopo una prima parte più contemplativa (anche se il sangue arriva dopo pochi minuti, mostrando il suicidio rituale di un uomo), si passa all’azione vera e propria: la dinamica di fatto è quella di un puro action-movie, solo con qualche spiegazione etico-filosofica in più rispetto alla media. I riferimenti di fondo, da tenere presente, sono almeno due: “I sette samurai” di Kurosawa – altro bellissimo film – e l’omonimo <<13 Assassini>> di Eiichi Kudo, del 1963.

Questo film possiede dunque la struttura di un tipico film orientale di arti marziali elaborato in chiave moderna (ottima la fotografia), e trasposto nel mare di sangue di una guerra senza scampo, che potrebbe quasi considerarsi l’equivalente nipponico di Platoon. Di fatto molti tratti dei “13 assassini” sono (atipicamente, direi) “occidentalizzati”, a cominciare dallo svilupparsi lineare della trama, senza trascurare dettagli che saranno familiari un po’ a chiunque, come il samurai che minaccia il proprio opponente con un “ci vediamo all’inferno” che sa troppo di già sentito e di american-way. Un film inizialmente lento – è un luogo comune, in questi casi, ma va detto – che non mostra debolezze umane su cui sadici aguzzini infieriscono (come nel succitato Audition) bensì la figura di un Male assoluto, beffardo, compiaciuto e sostanzialmente estraneo a qualsiasi moralità. Un Male che gode nel vedere le proprie pedine combattere ferocemente, e difenderlo come se fosse un semi-dio.

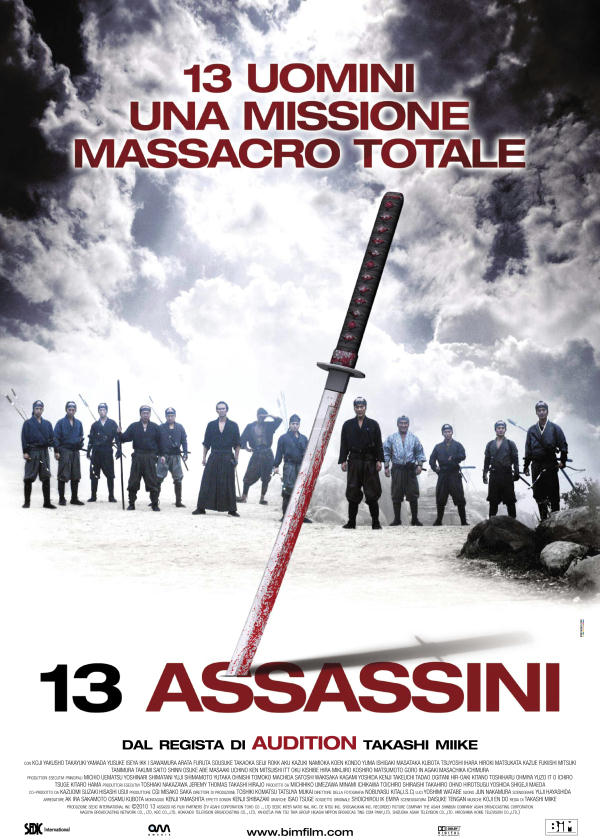

Se avete un po’ di insana curiosità, o comunque apprezzate il cinema orientale e non siete schizzinosi in fatto di sangue, secondo me dovete procurarvi questa pellicola ad ogni costo, e non credo rimarrete delusi. In caso contrario state alla larga, o alla meglio è bene che vi prepariate con la giusta predisposizione mentale ad assistere ad una pellicola insolita, che ha come suo principale “difetto”, se posso chiamarlo così, qualche momento lento e riflessivo non sempre troppo comprensibile. Una complessità che cozza con la tagline degna di un film di Schwarzy (“13 uomini / una missione / massacro totale“), forse un po’ subdola e che possiede il pesante difetto di suggerire una banale “tamarrata” anni 80.