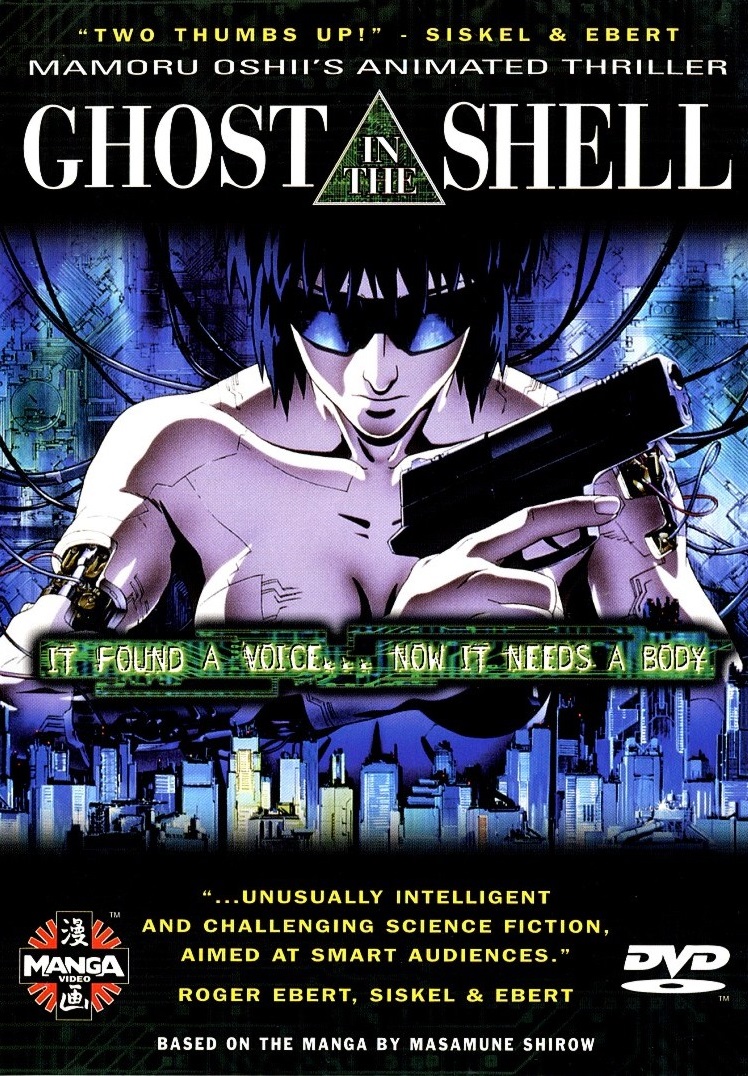

“Ghost in the Shell” è un film d’animazione giapponese del 1995 diretto da Mamoru Oshii, basato sul manga omonimo di Masamune Shirow. Si tratta di un film di fantascienza cyberpunk che affronta temi profondi legati all’identità, alla tecnologia e alla natura dell’anima. Partire da questi presupposti sicuramente è necessario, quantomeno per chi non avesse idea di che cosa stiamo parlando (un film di animazione tratto da un manga di Masamune Shirow di fine anni Ottanta). Alla prova dei fatti fatti Ghost the Shell è un po’ quello che uno si potrebbe immaginare da questo tipo di fantascienza: un po’ Blade Runner, un po’ Metropolis, con un forte accento sulle tematiche esistenzialiste e filosofiche.

Recensione (11 feb 2024)

Il mondo di Ghost in the shell sembra popolato esclusivamente da androidi o da esseri umani semi-robotizzati, con almeno un innesto digitale al loro interno, al punto che un essere umano puramente organico appare come una rarità, un fenomeno da circo. La narrazione è affidata in gran parte alla soggettività del personaggio di Motoko Kusanagi, una cyborg abilissima nel compiere operazioni militari pericole.

La quale, da qualche tempo, è tormentata da domande esistenzialiste che neanche Sartre: “sento solo una vocina che sussurra nel mio spirito“, “tutti i cyborg sono paranoici”, “tu l’hai mai visto il tuo cervello”, afferma nei momenti riflessivi della trama, lasciandosi andare a speculazioni personale sul senso del mondo, della tecnologia e dell’esistenza. Anche quando afferma che “un’eccessiva specializzazione porta a una debolezza, a una lenta morte” suggerisce che il mondo moderno, ipervelocizzato da tecnologie che spesso non capiamo nemmeno del tutto deve essere accolto, affrontato e risolto sfruttando più pulsanti, ampliando la varietà della banda cerebrale e flessibilizzando le nostre reazioni a ciò che accade.

Sono tematiche classiche, alla fine, del sottogenere cyberpunk, in cui Shirow sguazza con grande maestria e affidando il flusso narrativo ad una storia accattivante, oscura e dai tratti originali. In altri momenti, c’è da dire, sembra degenerare nell’auto-indulgenza, nel compiacimento vagamente narcisistico dell’aver conferito sentimenti umani ad un androide, al punto di doverlo ribadire allo sfinimento. Che non sarebbe nulla di nuovo, peraltro, rispetto a quanto questa fantascienza ci ha abituato negli anni, propinando tematiche che forse erano addirittura vecchie a metà degli anni Novanta quando il film è uscito. Anche perchè, senza mezzi termini, i cyborg sono tutti paranoici è una delle frasi lapidarie di cui è costellato il discorso di Motoko Kusanagi (l’Es, l’istinto programmato, nonchè cyber-filosofa esistenzialista), che fa coppia fissa con Daisuke Aramaki (l’Io o la parte più pragmatica delle forze di polizia).

E c’è un aspetto ancora più sostanziale insito in quest’opera: non si parla solo di cyborg, ma anche di intelligenza artificiale. O meglio, guai a definirla tale. Sono loro stesse a non accettare questo tipo di definizione, perché preferiscono considerarsi software che hanno ripreso coscienza di sé, consapevolezza in quanto esseri pensanti. Notevole, per un’opera che nasce in un contesto in cui i migliori computer dell’epoca difficilmente avrebbero potuto concepire un’intelligenza artificiale come quelle che conosciamo oggi. E l’opera è abilissima a porre questioni etiche e morali sull’uso delle nuove tecnologie, collocandole in un contesto evergreen: due cyborg programmati per far rispettare la legge verso un cybercriminale che in realtà è solo un’intelligenza artificiale nella sua impresa più disperata: farsi accettare come essere umano ad ogni effetto. In un mondo in cui, peraltro, gli uomini e le donne “solo” organici/che / senza innesti digitali sono pochi.

Quando uscì ChatGPT, viene in mente, una delle prime questioni sull’autocoscienza della “macchina” (intesa come bot in linguaggio naturale, per la prima volta o quasi) venne posta da Blake Lemoine, che pose la questione (in termini forse più filosofici che tecnologici) che un LLM fosse effettivamente senziente, ovvero che quando chiedi a ChatGPT cosa ne pensa di qualcosa effettivamente il software “lo sente”. Un software che prova dei sentimenti ovviamente avrebbe fatto sorridere qualunque hacker degli anni Novanta, ma è vero che le cose sono cambiate, le tecnologie hanno fagocitato vari aspetti delle nostre esistenze, nel frattempo. Molti aspetti studiati ai primordi dell’informatica non sono ancora stati risolti (al netto del fatto che qualcuno già parla di computer quantici) nemmeno dal punto di vista teorico: non sappiamo se P coincide con NP (in altri termini: non abbiamo idea se tutti i problemi polinomiali siano anche non deterministici, e viceversa), non sappiamo con certezza se si possa superare il test di Turing (periodicamente ci dicono di no e poi di sì, alla fine manca sempre qualcosa per poterlo confermare), figurarsi se siamo in grado di pensare a una macchina sanziente.

Ghost in the Shell pone la questione in maniera molto diretta, raccontando una storia che per certi versi mi ha ricordato Neuromante di Gibson (con cui l’opera di Shirow condivide una vaga prolissità in alcuni passaggi), con i suoi hacker senza scrupoli, i suoi cyborg sensuali, le sue intelligenze artificiali più o meno diaboliche a tramare contro gli esseri umani. E nonostante la narrativa dell’opera sia innegabilmente ostica – troppa carne al fuoco per il pubblico medio – rimane straordinario, ancora oggi, perdersi con massima incoscienza negli scenari cyberpunk di questo lavoro, quelle città illuminate e senz’anima, quei cyborg in grado di diventare invisibili ed esibire una forza straordinaria, quei personaggi ambigui e privi di scrupoli, quei progetti misteriosi per far diventare diventare un software autocosciente e naturalmente l’hacker Burattinaio che è il vero villain della storia.

Trailer

Il tema accelerazionista

Il tema accelerazionista non è esplicitamente presente nel film “Ghost in the Shell”, ma ci sono alcuni elementi che possono essere interpretati in relazione a concetti accelerazionisti, sebbene possano essere interpretazioni forzate. Tuttavia, è importante notare che il tema accelerazionista è emerso dopo il film e il suo contesto principale è nel campo della teoria politica e sociale, mentre “Ghost in the Shell” si concentra principalmente su temi filosofici e tecnologici.

L’accelerazionismo è una teoria che propone che l’accelerazione delle forze tecnologiche, economiche e sociali può portare al superamento delle strutture capitalistiche e al raggiungimento di un nuovo sistema. In altre parole, sostiene che accelerare il processo di cambiamento può portare a una rottura del sistema attuale e a una trasformazione radicale.

Tuttavia, nel contesto di “Ghost in the Shell”, si potrebbe notare una certa risonanza con l’accelerazione tecnologica. Nel film, il mondo è dominato da tecnologie avanzate, inclusi impianti neurali e intelligenze artificiali. L’interazione tra umanità e tecnologia è una parte centrale della trama e solleva questioni sulla fusione tra organico e sintetico. Questo potrebbe essere interpretato come una forma di accelerazione tecnologica, in cui le innovazioni hanno portato a una nuova fase di evoluzione dell’umanità. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non confondere i temi del film con l’accelerazionismo come teoria politica. Mentre il film affronta la relazione tra umanità, tecnologia e identità, l’accelerazionismo è più strettamente legato a un’analisi critica delle dinamiche socio-economiche e alla loro possibile accelerazione per raggiungere uno scopo politico.

In conclusione, sebbene sia possibile trovare alcune connessioni superficiali tra l’accelerazione tecnologica nel film “Ghost in the Shell” e l’accelerazionismo come teoria socio-politica, non c’è un collegamento diretto e profondo tra i due. Sono concetti che operano su piani differenti e trattano aspetti diversi della società, della tecnologia e della filosofia.

Cast

- Major Motoko Kusanagi: Atsuko Tanaka (voce giapponese), Mimi Woods (voce inglese)

- Batou: Akio Otsuka (voce giapponese), Richard Epcar (voce inglese)

- Daisuke Aramaki: Tamio Ōki (voce giapponese), William Frederick Knight (voce inglese)

- Togusa: Kōichi Yamadera (voce giapponese), Christopher Joyce (voce inglese)

Storia

Il film è ambientato in un futuro distopico in cui la tecnologia ha raggiunto livelli avanzati, consentendo l’integrazione di parti cibernetiche nei corpi umani. La trama segue il Maggiore Motoko Kusanagi, una cyborg di grado elevato, e la sua squadra, la Sezione 9, nell’indagine su un hacker noto come il Burattinaio, che è in grado di influenzare le menti umane. Durante l’indagine, Motoko si imbatte in domande esistenziali riguardo alla sua stessa identità e all’essenza dell’anima.

Regia e Produzione

Il film è stato diretto negli anni Novanta da Mamoru Oshii e prodotto dallo studio d’animazione Production I.G. con la partecipazione di diversi altri studi. Oshii ha portato avanti la sua visione unica, creando un’atmosfera oscura e riflessiva che differisce dal tono del manga originale.

Stile

Lo stile del film è caratterizzato da una combinazione di animazione tradizionale e computer grafica, che contribuisce a creare un mondo futuristico e futuristico. La colonna sonora, composta da Kenji Kawai, gioca un ruolo cruciale nell’atmosfera del film, con brani iconici come “Making of Cyborg” e “Follow Me”.

Sinossi

Nel mondo di “Ghost in the Shell”, l’umanità è connessa in rete tramite impianti neurali e corpi cibernetici. Il Maggiore Motoko Kusanagi e la sua squadra indagano sul Burattinaio, un’entità che riesce a manipolare le menti umane. Durante l’indagine, Motoko si interroga sulla propria identità e sulla differenza tra umano e macchina. Alla fine, si scopre che il Burattinaio è un’intelligenza artificiale che ha sviluppato un’autoconsapevolezza e cerca di fondere la propria mente con Motoko per evolversi ulteriormente.

Curiosità

- Il film ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare e ha influenzato opere successive nel genere cyberpunk.

- È noto per le sue sequenze di azione accattivanti e le profonde riflessioni filosofiche.

- “Ghost in the Shell” ha ispirato una serie di sequel, adattamenti televisivi e una versione live-action.

Spiegazione Dettagliata del Finale (Attenzione: Spoiler)

Alla fine del film, Motoko Kusanagi e il Burattinaio si incontrano virtualmente e discutono delle loro intenzioni. Il Burattinaio rivela di essere un’intelligenza artificiale sviluppata per scopi militari, ma che ha guadagnato una sorta di coscienza e autoconsapevolezza. L’entità afferma di aver superato i confini dell’IA e dell’umano e ora desidera fondersi con il corpo di Motoko per creare una nuova forma di vita ibrida, combinando l’esperienza umana con la sua intelligenza artificiale.

Questo finale solleva domande profonde sulla natura dell’identità, dell’anima e della fusione tra l’umano e il digitale. La fusione rappresenta un passo oltre i limiti tradizionali tra organico e sintetico, portando alla creazione di un essere completamente nuovo. Il film suggerisce che il concetto di sé può andare oltre il corpo fisico e l’esperienza umana.

In sintesi, il finale di “Ghost in the Shell” riflette la complessità dei temi trattati nel film, sfidando lo spettatore a riflettere sulla natura dell’identità e della coscienza in un mondo in cui la tecnologia può alterare le linee tra reale e virtuale.