Un impiegato giapponese (Taniguchi) e la mite consorte vengono tormentati da alcuni energumeni che si scoprono essere dei cyborg “contaminati” dal metallo e dalla forza inaudita. Molto presto l’uomo si vedrà rapire il figlio e scoprirà di possedere un inaspettato potere anch’esso: nei suoi momenti di rabbia usciranno fuori dei mitragliatori e dei tubi metallici dal suo corpo…

In breve: Tsukamoto non tradisce i fan, e propone uomini-macchina ed alienazione metropolitana dentro immagini convulse da videoclip. Per molti, ma non per tutti.

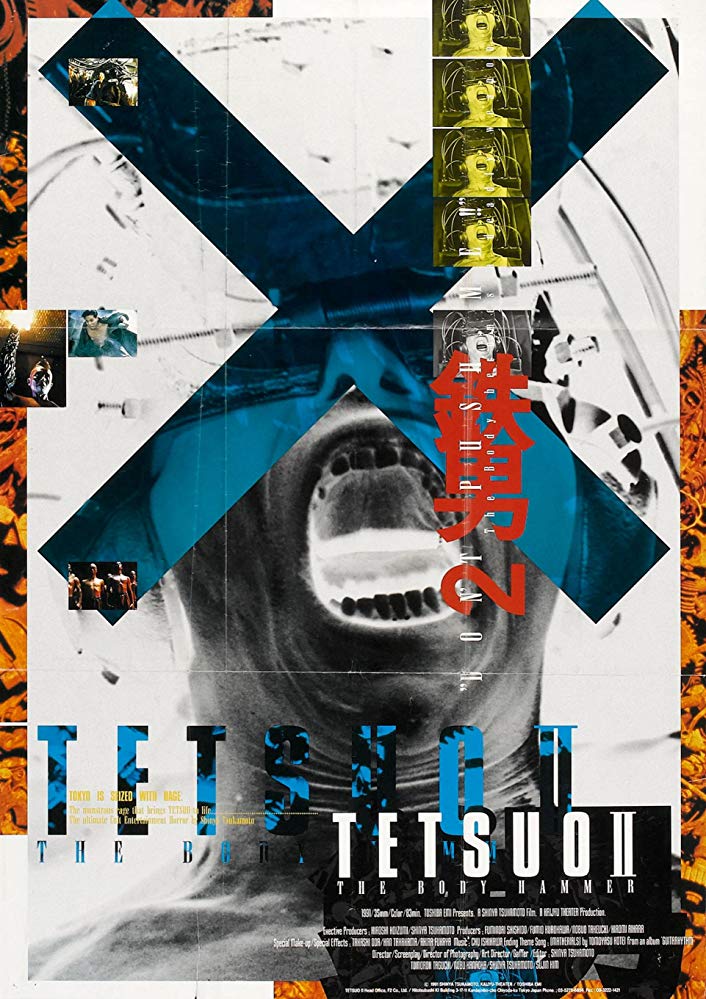

Per la serie “sequel sorprendentemente riusciti” arriva nel 1992 Tetsuo II – Body Hammer, presentato dal regista come un puro remake di Tetsuo – The Iron Man, realizzato per sfruttare un po’ di rinnovati mezzi e per evitare che qualcuno gli rubasse l’idea di farne uno. Se è vero che la forma è stata parzialmente ripulita (il film è a colori, orientato su un gelido azzurro), la sostanza filosofica rimane sostanzialmente identica, dando spazio ad una trama sì contorta ma molto interessante ed elaborata.

In particolare Tsukamoto indaga sull’alienazione dell’uomo indotta da uno stile di vita monotono (quello metropolitano), nel quale l’individuo si spersonalizza, perde le più ovvie capacità di difendersi e diventa incapace anche di proteggere i propri cari, tanto è accecato dall’odio represso. Del resto il finale del film, in modo apocalittico e molto più prepotentemente di Tetsuo, fa intuire come si debba ripartire dalla distruzione per costruire una nuova umanità.

Tsukamoto prende spunto dalla storia del “metal fetishist” del capitolo precedente, rappresentato da un cyborg con una “X” sul dorso ed una pistola sul braccio (ogni riferimento a Videodrome è tutt’altro che casuale), ed elabora la tematica dell’annientamento dell’uomo sull’uomo. Del resto, nel passato rimosso dal protagonista vi è un padre apparentemente affettuoso e comprensivo, che coltiva l’insano hobby delle armi da fuoco, sulle quali ha delle fantasie erotiche e con cui ucciderà inavvertitamente chi ama (anche qui esplicito riferimento a “Il pasto nudo” di Burroughs / Cronenberg). Come novità sostanziale, al di là dell’intreccio che è molto diverso a parte alcuni punti di contatto, inserisce uno spettatore umano ad assistere alle vicende – Kana, la moglie del protagonista: a prima vista l’elemento erotico è completamente scomparso in questo secondo episodio, ma in realtà basta una sola scena a confermare la visione nichilista del sesso che ha sempre avuto il regista nei suoi film.

Ritornano quindi i temi amati anche da Cronenberg, ritorna una visione dell’esistenza vista come conflitto perenne tra individui (cosa che si vedrà ancora meglio in Tokio Fist), ritorna infine il tema della macchina che domina l’uomo e ne vincola i comportamenti. Del resto la mossa risolutiva del film, seppur con conseguenze differenti, richiama la figura di un mostro deforme che ha subito una trasformazione irreversibile, pronto a dominare il mondo non prima di aver chiesto alla propria amata di farlo fuori (ogni riferimento a “La mosca” sembra anche qui volutissimo). Il cinema di Tsukamoto non è per tutti: la violenza non manca, alcune scene sono davvero molto forti e gli effetti speciali, davvero spettacolari su certi frangenti, sono a volte un po’ troppo compiaciuti. Le scene di movimento, essenziali nello sviluppo della storia, erano forse state realizzate meglio in Tetsuo del 1989: qui il regista fa correre il cameramen, l’effetto è da ripresa mossa quasi amatoriale e non convince del tutto, anche se rende l’idea della confusione mentale e della paura. Assolutamente geniale, poi, la rappresentazione della tematica onirica: mediante dei fili elettrici lo “scienziato pazzo” può non soltanto visualizzare su alcuni schermi il sogno ricorrente del protagonista (un ricordo personale assieme ai propri genitori), ma possiede il potere di intervenirvi e manipolarlo a piacere, facendolo diventare un incubo degno di Freddy Krueger. Come aspetto di rilievo finale si segnala la spiegazione che viene data alla presenza di tubi e circuiti dentro Taniguchi Tomoo, e questo – unito alla regia magistrale di Tsukamoto – dovrebbe essere il vero principale stimolo per rivedere “Tetsuo II”.