Una famiglia decide di spostarsi in una vecchia villa per le vacanze estive, a prezzo davvero stracciato: un edificio tanto splendido ed antico da sembrare vivo.

In breve. Un cult settantiano che ha fatto scuola a livello di horror psicologico a tinte sovrannaturali, influenzando una varietà incredibile di autori e registi (da King ad Argento). Una storia semplice a tinte fosche, girata con pochi mezzi ed ottime interpretazioni.

Girato nell’estate del 1975 in soli 30 giorni, e senza alcun set predisposto, ovvero sfruttando la struttura naturale di una vecchia villa, Ballata macabra è uno dei più famosi horror sovrannaturali del periodo, e anche uno dei più efficaci dal punto di vista del linguaggio e dei contenuti. Certo il titolo originale Burnt offerings (offerte votive, bruciate su un altare per motivi religiosi) era forse più suggestivo, ed avrebbe mantenuto un maggiore impatto mistico se lasciato in lingua originale; cosa che non è stata fatta, sfortunatamente, relegando questo film (come suo forse unico sostanziale difetto) nel limbo dei titoli tradotti un po’ arbitrariamente, e che sarebbero dovuti (parere personale, s’intende) rimanere distribuiti in inglese. Questo per la stessa ragione per cui nessuno si sarebbe sognato – e per fortuna nessuno l’ha fatto – di tradurre in italiano l’Alien di Ridley Scott o lo Shining di Kubrick/King.

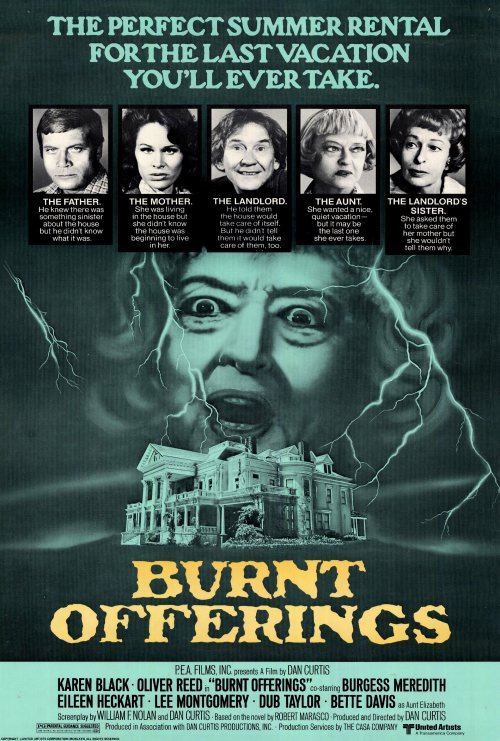

La storia di Ballata macabra (forse un eco della “danza macabra” tipica dell’arte medievale, caratterizzata da una danza tra uomini e scheletri) è tratta dal romanzo di Robert Marasco con lo stesso nome, e a quanto pare si sviluppa in maniera piuttosto fedele allo stile dello stesso. Tutti ricorderanno la protagonista Karen Black (voluta da Zombi nel suo recente La casa dei 1000 corpi), qualcuno in meno forse avrà presente il regista Curtis, che non è nuovo all’horror ed aveva diretto qualche anno prima Trilogia del terrore.

Burnt offerings contiene una forte carica da horror psicologico a tinte sovrannaturali, ed è davvero infinita la lista di lavori analoghi che sono stati girati anche in seguito (The house of the devil). L’idea di una casa maledetta che influenzi la vita delle persone (in questo caso arrivando a trarre nutrimento dalle stesse fino a farle appassire) è declinata in maniera efficace, senza scomodare effetti speciali memorabili bensì puntando esclusivamente sulle duplici interpretazioni dei personaggi: una prima “versione” ordinaria e piccolo-borghese, una seconda decisamente più imprevedibile e vittima di rispettive ossessioni (la piscina, la casa, l’allucinazione del becchino dal sorriso inquietante). Se volessimo trovare un parallelo ancora più sostanziale, escludendo titoli troppo scontati, potremmo citare Un Natale rosso sangue; il film di Bob Clark condivide con questo intreccio l’idea di un “qualcosa” di invisibile ed immortale nascosto in una soffitta, il quale possiede e controlla a piacimento una casa e che, come da tradizione lovecraftiana, non è mai morta e non potrà morire. In quest’ottica, del resto, il finale del film si prefigura come uno dei più riusciti ed intensi mai realizzati nel periodo (e si scorgono vari echi dei racconti dello scrittore di Providence); attenzione alla versione che visionate, peraltro, perchè ne esiste una che è stata privata dell’unica sequenza esplicita di tutto il film (l’uomo che cade sulla macchina). Il tutto rende giustizia ad una storia decisamente scorrevole, che non si perde mai in lungaggini – questo nonostante la durata non convenzionale di quasi due ore.

Un film che possiede più di un richiamo a Shining (la famiglia in una villa isolata, le influenze misteriose della stessa sulle relazioni tra i personaggi, il dramma che esplode inesorabile, gli orrori della casa che si specchiano nelle relazioni contraddittorie e labili tra i personaggi), tanto da essere uno degli horror preferiti da Stephen King che – anche nel fare un confronto anche approssimativo – ha attinto a piene mani da questo lavoro di Marasco (e dalla rispettive versione cinematografica di Curtis, probabilmente) per scrivere quello che è considerato, ad oggi, uno dei suoi romanzi più famosi.

Chi si nasconde in quella casa? Chi è davvero la signora che la moglie del protagonista dovrà accudire? Perchè il contatto con la piscina e con i letti della casa sembra rendere i personaggi aggressivi gli uni contro gli altri, oltre a provocare loro una sorta di inspiegabile sonnolenza o narcolessia? Sono domande a cui lo spettatore smaliziato saprà trovare risposta immediata e, ammesso che sappia accettare ancora oggi il celebre “patto” di farsi incantare da ciò che il regista gli proporrà, riuscirà a godere della visione di uno dei migliori horror sovrannaturali anni ’70.