Dunwich è il nome di un piccolo villaggio inglese della contea di Suffolk; nell’immaginario lovecraftiano che richiama il film, si fa riferimento all’orrore di Dunwich, una forza invisibile aliena che si manifesta agli esseri umani dopo molteplici presagi, nella forma di un mostro ciclopico dalle fattezze di una testa umana ingigantita. È il mostro che potrebbe, peraltro, a sua volta aver ispirato le caratteristiche de La cosa di John Carpenter, e su cui si è creato un vero e proprio archetipo del genere, a cominciare dalla presenza di un libro proibito scritto in crittogrammi, che scatenerà il villain infernale del titolo. All’interno di questo luogo, ancora oggi, vive la famiglia Whateley, di cui sono sopravvissuti solo due componenti che vengono visti, a causa di inquietanti precedenti, con grande sospetto dalla comunità cristiana del luogo. Tanto più che un loro avo, anni prima, sembra che sia stato assassino per via di alcuni esoterici culti a cui si dichiarava adepto.

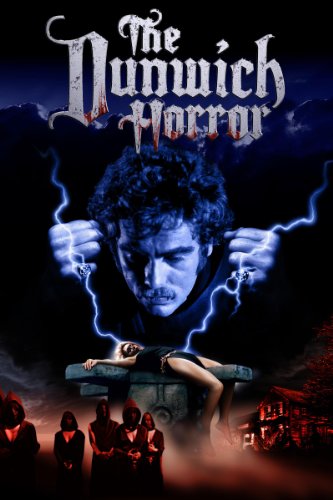

Parliamo di un film del 1970 storicamente poco amato dai fan dello scrittore, sul quale pero’ (da appassionato lettore delle sue opere) mi permetto di rilanciare e proporre una lettura diversa del film, con il quale certa critica a mio paree è stata poco appropriata. Tanto per cominciare un racconto di Lovecraft al cinema in genere è soggetto a più o meno libere intepretazioni, se vogliamo “licenze” registiche quasi sempre sgradevoli per i fan letterari: da Dagon a Re-animator, passando per Il colore venuto dallo spazio e Quella villa accanto al cimitero. La vergine di Dunwich , al contrario, sembra insolitamente coerente con il racconto, a cominciare dai personaggi e dalle atmosfere. L’orrore è pura idea, suggeriva Lucio Fulci in una celebre e citatissima intervista: e probabilmente questo film è un po’ la concretizzazione di quella frase. Il mostro che si manifesterà nel film, infatti, è una causa invisibile ed intangibile, di cui vediamo gli effetti ma non cogliamo la presenza, e viene brillantemente filmato come un villain in soggettiva, mantenendo una coltre di mistero, mai risolta, sul suo reale aspetto (tranne nel finale, solo per qualche secondo). Tanto del racconto di Lovecraft, coerentemente con lo script del film, è incentrato sull’ossessione frustrata dell’io narrante nel definire, senza riuscirci, la forma del mostro.

La vergine di Dunwich fin da subito si permea di un alone di mistero: vediamo senza preamboli una ragazza sofferente a letto, assistita da quello che sembra un medico, in presenza di altre misteriose – e non meglio specificate – figure. È poi la volta della comparsa del protagonista, il sinistro Wilbur Whateley, in visita alla Miskatonic University alla ricerca del libro proibito dei morti: il Necronomicon.

Il Necronomicon è il libro inventato, o pseudo-biblia, citato in più racconti lovecraftiani, scritto dall’arabo pazzo (Adbul Alhazred, molto probabilmente un gioco di parole con All Has Read, lett. “ha letto di tutto”) espressione dei rituali indispensabili per evocare i Grandi Antichi (gli “Anziani”, come vengono citati nel doppiaggio italiano), creature mostruose oltre che divinità aliene.

Wilbur sembra essere ossessionato da questo libro, che vorrebbe freneticamente consultare o trafugare: si definisce uno studioso di scienze occulte, con obiettivi non esplicitati ma, al tempo stesso, con le idee chiare. La versione uncut del film, per la cronaca, è quella con alcune parti non doppiate (e sottotitolate), ed è in grado di esplicare molti dei dettagli necessari a cogliere il senso della storia raccontata. Tra le scene tagliate, ad esempio, emerge una sostanziale (e purtroppo consueta) arbitrarietà nel montaggio italiano: l’intero macabro rituale da parte di Wilbur, ad esempio, con tanto di riferimento a Yog-Sototh, è da gustare nella sua interezza, ma a quanto risulta il pubblico italiano dell’epoca ha potuto vederlo solo in parte.

Originariamente annunciato come film assegnato a Mario Bava, venne poi girato da Daniel Haller, il quale conferisce un’atmosfera sinistra e occulta, oltre ad un fantasioso uso della fotografia, all’intero film. In tal senso il lavoro è molto lovecraftiano, abile a costruire un climax di tensione che poi, ovviamente, sarà destinato a crescere sul finale. La scelta registica è quella di non esplicitare la mostruosità del racconto, mantenendo una sostanziale fedeltà al mood di sospensione che lo caratterizza, il che è forse la caratteristica più appagante del film stesso – a differenza di altri epigoni dello scrittore di Providence che quasi sempre, anche senza malizia a volte, finivano per buttarla sul trash.

L’orrore invece qui si svela progressivamente in forma di demoni-satiri grotteschi ed inquietanti, conferendo ad alcune sequente una sorta di allucinazione (da parte della protagonista femminile) dai caratteri prevalentemente horror-psichedelici. La musica di Les Baxter, in tal senso, è una scelta molto adeguata, e sembra anticipare – e potrebbe avere ispirato – quelle create da Fabio Frizzi per molti dei film fulciani più celebri, ovvero la cosiddetta Trilogia della Morte: L’aldilà, Paura nella città dei morti viventi e Quella villa accanto al cimitero.

Vale la pena spendere qualche parola anche sul finale del film, che è di natura dichiaratamente ciclica: viene infatti ufficializzata la provenienza aliena della famiglia Wilbur, e mentre Nancy viene aiutata a scendere le scale del “giardino” in cui stava per completarsi il rituale di evocazione, la regia evidenzia che sia incinta di Wilbur, a voler evidenziare che la sua stirpe continuerà a propagare il male sulla terra. Questo, peraltro, spiega il perchè del suo interessamento verso la donna: poter dare continuità alla propria famiglia.

Non sono poche le differenze con la versione letteraria, e quelle più rilevanti che ho trovato sono le seguenti:

- la storia è ambientata negli anni 60, mentre nel racconto eravamo nel 1928;

- parte dell’intreccio è una metafora della sessualità ritrovata (assente nel racconto), ed è incentrata su una vaga sessuofobia della protagonista (da cui la sua verginità), e sulla potente attrazione e condizionamento che Wilbur esercita nei suoi confronti;

- Wilbur ha un ruolo differente, tant’è che nel racconto muore (nel tentativo di rubare il libro dei morti), ed è lì che si evidenzia la sua natura aliena; inoltre la sua relazione con il nonno è rappresentata in modo differente, rispetto al racconto;

- c’è la figura di una donna sopravvissuta ad uno dei rituali magici precedenti, ormai impazzita e invecchiata precocemente, assente nel racconto ma decisamente azzeccata e affascinante;

- i due assistenti uomini del professor Armitage, nel film, sono sostituiti da due donne, probabilmente per facilitare l’intrigo amoroso il quale, a sua volta, finisce per fungere da MacGuffin della storia;

- gli Antichi sono rappresentati come streghe danzanti dalla forma umana, scelta forse semplicistica che farà rabbrividere (in senso negativo) i fan dello scrittore;

- lo stesso mostro di Dunwich, dall’effetto ben più apocalittico nel racconto, nella versione cinematografica appare più ridimensionato, probabilmente per motivi di budget;

- il mostro viene “allevato” da nonno e nipote in una soffitta esclusa dall’accesso di chiunque altro: nel film è una sorta di elegante palazzo gotico, nel racconto una umile fattoria. Vedremo a lungo solo una semplice porta che vibra, in omaggio all’essenzialità simbolista tipica degli horror del periodo.

Per quello che valgono questo genere di confronti, ed in relazione al fatto che Lovecraft difficilmente avrebbe apprezzato il cinema in toto, emerge che la rilettura proposta nel film è più che accettabile, offrendo più di uno spunto degno di nota. Non credo del resto che esista un solo film nella storia del cinema che abbia potuto riprodurre in modo fedele un romanzo o un racconto, per cui tanto varrebbe porre la questione in termini differenti.

Al netto di qualche interpretazione arbitraria (il Male lovecraftiano, a cominciare dai titoli, viene visto come una sorta di generico “demone satanico”, probabilmente per esasperare la contrapposizione con gli abitanti cristiani e non proprio di larghe vedute), il film è ricchissimo di suggestioni, simbolismi e scenari dal sapore esoterico, con un uso sapiente della fotografia – soprattutto nelle sequenze più orrorifiche – senza dimenticare che il mostro da rappresentare, originariamente, era quasi sempre invisibile e per questo, sostanzialmente, nel film viene rispettato.

Su tutti, a parte gli archetipi classici del genere, ne La vergine di Dunwich emerge una componente di horror psichedelico molto originale, quasi innovativa per l’epoca e sfoggiata nella sequenza in cui una delle assistenti del professor Armitage apre la porta che custodisce la mostruosità, e vive il contatto con il mostro come una specie di allucinazione caleidoscopica fatta di urla disperate ed immagini colorate e convulse, che potrebbe quasi essere tratta da Il serpente di fuoco, il film su un trip da LSD diretto dallo stesso Roger Corman che qui è solo produttore, ma che forse non avrebbe sfigurato alla regia.

E anche la metafora amorosa e sessuale alla base dell’intreccio, da cui trasuda una sincera sensualità mai fine a se stessa (Sandra Dee non volle apparire nuda, per cui ricorse ad una controfigura per scene che, ad oggi, non risulterebbero certo pornografiche), sembra sposarsi perfettamente con il clima del film, che evoca per certi versi il feeling degli “amori impossibili”, tipici della letteratura gotica a partire dal Dracula di Bram Stoker.