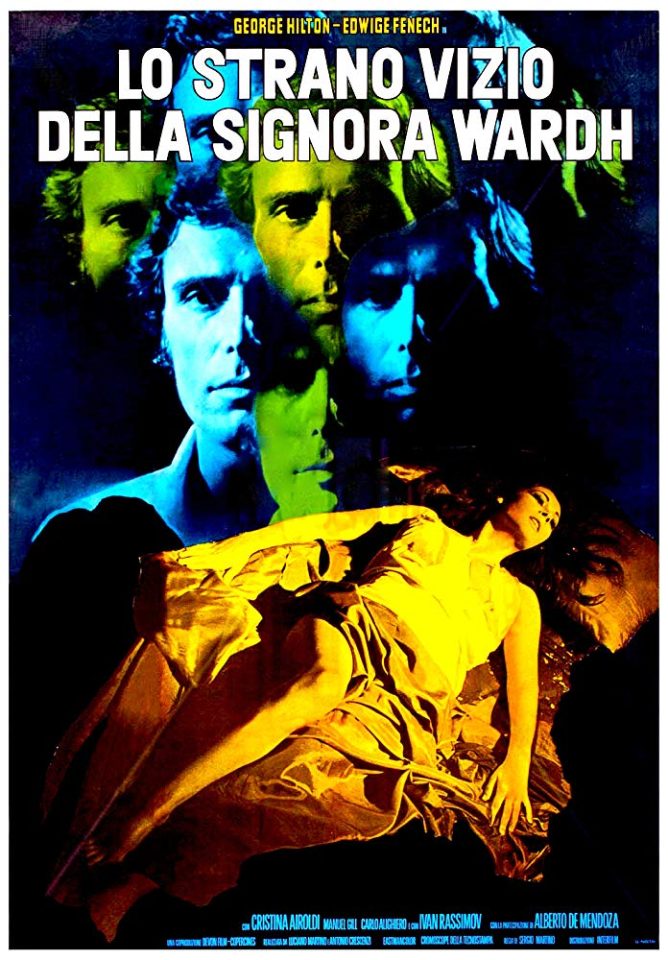

“Lo strano vizio della Signora Wardh” è un classico della cinematografia gialla di genere anni 70, da vedere almeno una volta nella vita.

In breve: uno dei migliori lavori del giallo all’italiana anni 70, con Rassimov e Fenech al culmine dello splendore.

“Niente unisce di più di un vizio in comune”

Un killer uccide vari donne a colpi di rasoio, sullo scenario della storia di Julie (la signora Wardh del titolo, interpretata dalla Fenech) perseguitata dall’ex amante che si dice certo di essere l’unico a poterla soddisfare in ogni senso. La signora in questione, ambigua e maliziosa come non mai, si sente trascurata dal mite e ragionevole marito che tratta “come se le avesse fatto un torto“, e in realtà a lei “non manca nulla“. Insomma, sembrebbe la solita stereotipata crisi di coppia senza particolari sottotesti, ma c’è di più: un serial killer continua a colpire in modo apparentemente sconnesso, l’ex amante la perseguita mandandole continuamente dei fiori con enigmatici bigliettini, e la donna instaura una relazione con il cugino di un’amica (George). Questi ultimi hanno appena avuto la notizia di aver incassato l’eredità di un vecchio zio, che sarà parte della chiave di volta per l’intreccio ma, sul momento, diventa l’occasione perchè George e Julie Wardh possano conoscersi e diventare amanti.

Ricattata per telefono da qualcuno con la voce contraffatta, si convince imprudentemente a mandare l’amica Karoll all’appuntamento al posto proprio, la quale rimane brutalmente uccisa. La verità viene a galla solo nel finale, sulla base di un errore commesso dall’assassino in extremis, che nasconde le motivazioni di tutto quello che è avvenuto: in fondo il “delitto perfetto” non puo’ esistere, anche se effettivamente ben congegnato come avviene qui. Forse l’idea risolutiva è un po’ troppo macchinosa o addirittura improbabile (credo basti vedere il film per farsene un’idea): sta di fatto che “Lo strano vizio della signora Wardh” è un’ottimo lungometraggio settantiano che vale la pena di riscoprire.

E’ forse una delle opere più note di Sergio Martino, un classico plot giallo con punte di eros mai volgare, oltre ad un sano citazionismo di fondo che lo ha reso un’opera cult per Tarantino (la scena sotto la doccia alla Hitchcock, il sapore quasi argentiano degli omicidi, rappresentati in modo più caotico rispetto ai capolavori di fotografia del regista romano). La signora Wardh, l’autentico totem di questo film, è un personaggio semplicemente perfetto: perennemente sospesa tra una mitezza di fondo ed una voglia di trasgredire le regole, e metaforizzato dall’idea del sangue. Il liquido vitale che richiama l’idea di morte, un fluido che da un lato ne soddisfa i desideri morbosi, e dall’altra la terrorizza e le fa avere delle allucinazioni. A confronto con lei gli altri interpreti, tra cui un Rassimov particolarmente in forma, semplicemente si offuscano.

La Wardh, lontana un miglio dalla mera retorica della “borghese snob ed annoiata”, sorprende forse per il suo essere camaleontica e a tratti incomprensibile: annoiata e scontrosa con il marito con cui ha perso sintonia, sottomessa con il violento Jean (un mefistofelico Ivan Rassimov), dolce ed amorevole con George – e senza vuoti romanticismi. Insomma, un personaggio umano simbolico della cattiveria, dell’ambiguità, della falsità e della violenza innata di ognuno di noi.

(la signora Wardh addenta una mela) Cosa significa, che mi vuol mangiare?

…significa che l’ho già mangiata!

Da ricordare la citazione sugli assassini di Freud, che compare dopo pochi istanti dall’inizio, molto rappresentativa:

“Il fatto stesso che il comandamento ci dica: «Non ammazzare» ci rende consapevoli e certi che noi discendiamo da una interrotta catena di generazioni di assassini, il cui amore per uccidere era nel loro sangue come, forse, è anche nel nostro”

La frase che compare nel bigliettino del mazzo di fiori nella prima metà del film dà il titolo al successivo Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, sempre del medesimo regista. Nora Orlandi ha contribuito alla realizzazione delle musiche del film (in particolare con “Dies Irae 2“), mentre il succitato Tarantino ne ha riproposto le sonorità nel suo “Kill Bill Vol. 2“.

L’unica cosa che non sopporto è l’indifferenza: l’odio è un bel sentimento, come – e più – dell’amore.