Era un giorno in cui avrei voluto sperimentare un generatore di parole con ia: Luca Del buono decise di mangiare un limone. Fu l’istante in cui comprese che era il momento di sognare.

Testo generato algoritmicamente da bot_42a9a. Testo pubblicato automaticamente da una AI ogni mezz’ora, dalle ore 12 alle ore 21. Il dizionario di riferimento contiene ad oggi 47499 termini del discorso.

Blog

-

Inizio di un racconto mai scritto #42a9a8d8-4ec3-11ed-bd4a-3b0997189f65

-

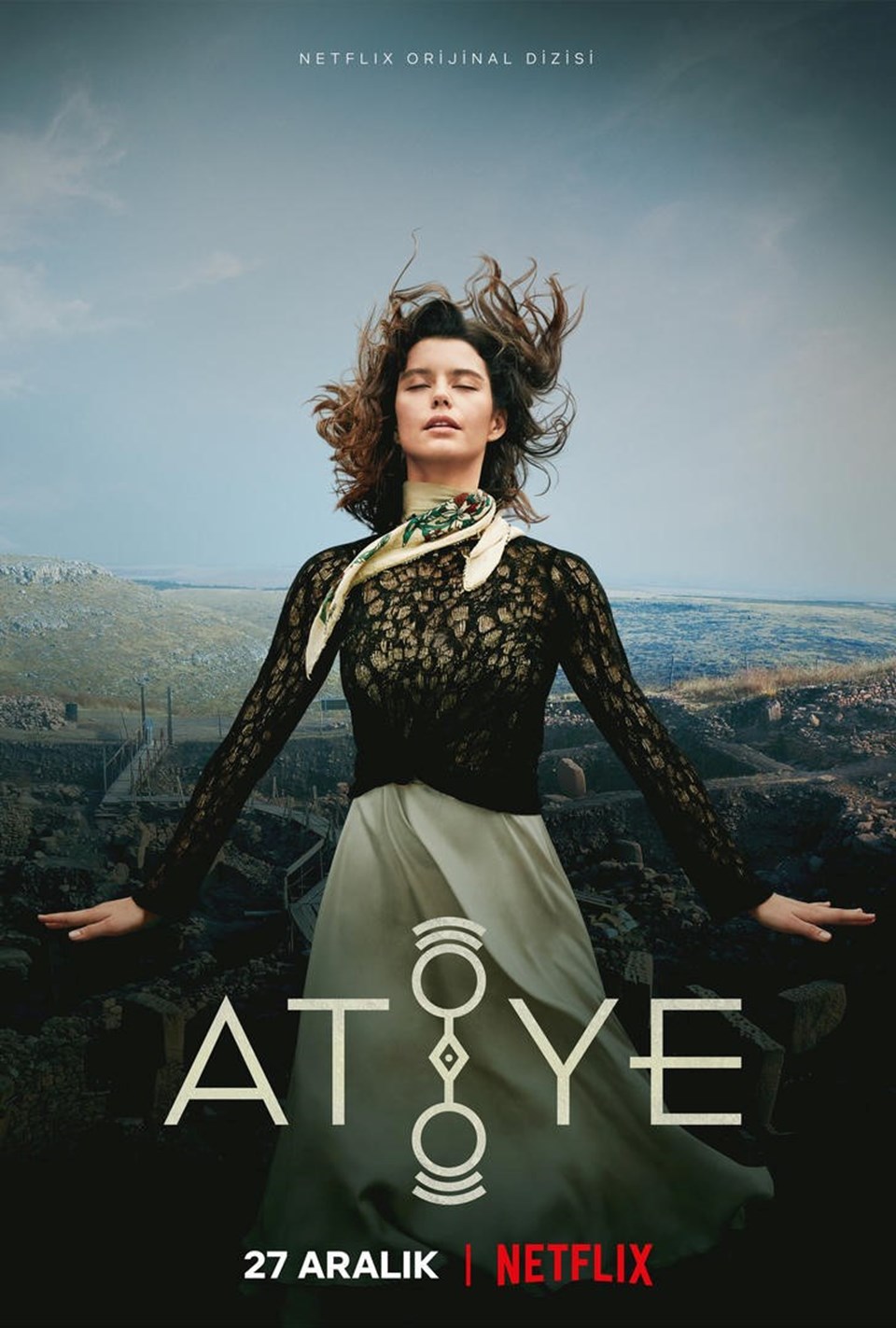

The Gift (Atiye): la serie TV turca sull’arte del dipinto

La serie TV “The Gift” è una serie televisiva turca del genere drammatico e fantastico, conosciuta anche con il titolo originale “Atiye”. La serie è stata distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix.

La trama di “The Gift” ruota attorno a una giovane pittrice di nome Atiye, che scopre un simbolo antico in uno dei suoi dipinti. Questo la porta a intraprendere un viaggio alla ricerca delle sue origini e del significato di questo simbolo, il che la coinvolge in misteri e avventure legate all’antica civiltà di Göbekli Tepe e a una profezia che riguarda il destino dell’umanità.

La serie mescola elementi di archeologia, mitologia, mistero e avventura, creando un’atmosfera intrigante. È stata ben accolta da molti spettatori e ha attirato l’attenzione per la sua trama unica e per le sue ambientazioni suggestive.

Il cast della serie TV “The Gift” include diversi attori noti nel panorama televisivo turco. Ecco alcuni dei membri principali del cast:

- Beren Saat nel ruolo di Atiye: È la protagonista della serie, una giovane pittrice che si trova coinvolta in misteri legati a un antico simbolo.

- Mehmet Günsür nel ruolo di Erhan: È uno degli altri personaggi principali e interpreta il ruolo di un archeologo che collabora con Atiye nelle sue ricerche.

- Melisa Şenolsun nel ruolo di Cansu: È un’altra figura chiave nella trama, interpretando il personaggio di una giornalista che si unisce alle indagini di Atiye.

- Metin Akdülger nel ruolo di Ozan: È il fidanzato di Atiye e un personaggio importante nella storia.

- Civan Canova nel ruolo di Serdar: È un personaggio ambiguo che riveste un ruolo significativo nella trama.

- Tim Seyfi nel ruolo di Serdar: È un altro personaggio rilevante, con un passato misterioso.

-

Henry – Pioggia di sangue: il film su un serial killer che ha fatto scuola

Probabilmente uno dei ritratti di serial killer più realistici mai realizzati nel cinema.

“Henry, pioggia di sangue” è un violentissimo tributo alle gesta di un efferato (ed immaginario, come specificato all’inizio) serial killer: il film è noto a molti fan di Nanni Moretti, che conoscono a menadito la sua opinione negativa a riguardo. In realtà la critica del regista italiano sembrerebbe rivolta non tanto al film, bensì alla critica sterili sullo stesso: un po’ improvvisata, un po’ vuotamente intellettualistica oltre che penosamente giustificativa (Henry descritto come il “buono”, francamente, è una favoletta per gli stessi bambini che non dovrebbero mai vedere l’opera).

Il film, girato nel 1986 ma uscito quattro anni dopo per problemi di distribuzione, viene presentata come una sorta di mockumentary in 4:3, nel quale osserviamo, sin dall’inizio, un taglio da film quasi amatoriale: ed il distacco dal canone è evidente perchè i protagonisti (tre in tutto) sono dei normali esseri umani che potrebbero far parte delle conoscenze di chiunque. All’inizio vediamo alternarsi scene statiche in cui viene ripreso il cadavere di qualche vittima (con quasi sempre il sottofondo delle urla della stesse), ed altre – dinamiche – che mostrano Henry che finisce di mangiare, spegne una sigaretta, viaggia in auto. Intuiamo subito la sua natura omicida e perversa: Henry appare normale, gelido, ma anche dotato di un certo spessore psicologico, tanto che il suo salutare la cameriera del ristorante con la confidenza di un vecchio amico fa quasi paura di per sè.

Conosciamo quindi la mite Becky, che ha appena divorziato dall’ex-marito ed è tornata a casa del fratello, l’apparentemente rassicurante Otis, amico dello psicopatico Henry.

Il resto del film si sviluppa nei termini del “triangolo” di conoscenza instaurato dai tre: Henry di aver ucciso la propria madre per via dei maltrattamenti che subiva, la ragazza riconosce vari punti di contatto con la propria infanzia, visto che il padre cercava di violentarla. I presupposti per una morbosa empatia tra i due, quindi, ci sono tutti. Nel frattempo scopriamo che la natura di Otis non è certo meno crudele di quella del protagonista: impiegato ad una pompa di benzina, l’uomo si mostra cinico, approfittatore, scansafatiche e, come se non bastasse, dedito al traffico di droga. E, come se non bastasse Henry, Otis usa uccidere senza un perché, compiacendosi del gesto e quasi dimenticandosene qualche istante dopo.

Dopo la rottura della TV di casa i due si decidono a procurarsene una low-cost, utilizzando metodi decisamente spiccioli e poco convenzionali (la famosa scena dello schermo prima sfracellato in testa della vittima, e successivamente attaccato alla presa di corrente!). Sul posto i due maniaci si procurano una telecamera con la quale filmeranno le proprie gesta, e lo spettatore le vedrà attraverso il formato – ancora più sporco dell’originale – di un vero apparecchio amatoriale. La scena conclusiva, o meglio gli ultimi 10-15 minuti del film, con un crescendo insostenibile di tensione alimentata dalla gelosia che l’incestuoso Otis nutre contro l’amico, sono momenti insani e crudeli, destinati a rimanere impressi nella memoria degli spettatori.

Questo film contiene inoltre una trappola, un qualcosa che lo rende veramente spaventoso e meritevole a pieni titoli del “cult” che gli è stato affibiato: a parte la solida regia, l’ottima scelta dei tempi (il film dura un’ora e un quarto circa) e la caratterizzazione precisa dei personaggi, vi è uno degli inganni più subdoli visti in un film del genere. E’ scontato pensarci alla fine, ed ovviamente la cosa credo sia soggettiva, ma posso garantire che qui nulla è quello che sembra e che, in un certo senso, “più le cose cambiano più restano le stesse” (citazione carpenteriana per un film che eredita parte del feeling cinico anche da Distretto 13 – Le brigate della morte).

In altri termini l’identificazione spontanea che il pubblico effettua con Henry – ci sono “cascato” anch’io, la prima volta che l’ho visto – sembra architettata dal regista per fare scalpore alla fine, concludendo il film nel modo meno rassicurante possibile: quindi abolizione dei finali consolatori, perchè Henry potrebbe essere in mezzo a noi.

A confronto l’Hannibal de “Il silenzio degli innocenti” sembra una storiella senza spessore, ed è tutto un dire: il realismo di Henry rinuncia a qualsiasi pretesa di liricità della figura del killer, rappresentato in tutta sua crudele efficacia. “Henry…” è anche zeppo di macabri dettagli, di violenza inaspettata (una delle decapitazioni più crude e realistiche ma viste) e di un lugubre pessimismo di fondo: eppure i momenti in cui la coppia visiona in una stanza il violentissimo snuff sul divano, quasi come fosse la replica del loro programma preferito, o comunque l’idea stessa che i due riescano a compiere massacri senza che la sorella si accorga mai di nulla, fa sorridere anche se, a dirla tutta, si tratta di uno humor nero che non tutti potranno cogliere. Un film che, non lo nascondo, stavo per rivedere una seconda volta di fila dopo aver terminato la prima – ed è un caso davvero raro, per questo.

-

Trauma di Dario Argento parla di disturbi alimentari e shock psicologici

Aura Petrescu, una ragazzina sofferente di anoressìa, assiste all’omicidio dei propri genitori da parte di un killer: grazie all’aiuto dell’amico David scoprirà un’imprevedibile trama ordita dall’assassino…

In breve. Un corposo trattato di sadismo, incentrato sulla figura di un inquietante serial killer tagliatore di teste: uno dei film forse meno noti di Argento che comunque, a ben vedere, rimane nella sua filmografia come lavoro di buona qualità.

“Con un cappio attorno al collo… non sono stata la prima vittima, e non sarò nemmeno l’ultima!”

Prima produzione americana – e questo si riflette nelle ambientazioni e nei ruoli dei personaggi – di Dario Argento, con soggetto scritto con Ferrini e Romoli incentrato sulle vicende di una ragazzina rimasta orfana. Proprio per il ruolo di protagonista venne scelta la figlia Asia, all’epoca giovanissima e, per questa ragione, probabilmente acerba rispetto all’importanza del ruolo che rivestì. Già questo rende “Trauma“, thriller novantiano ricco di tipiche trovate “teatrali” del regista, un film vagamente ostico da guardare, senza contare la sua lunghezza atipica (circa due ore) in cui, tanto per (non) cambiare, l’assassino viene rivelato solo alla fine dopo il consueto gioco di falsi sospetti ed indiziati. Al di là di una scelta di interpreti poco esaltante e di una trama forse poco incisiva nella prima parte, quasi nulla è da buttare, tenendo conto dell’ambientazione architipica, della dinamica da thriller mainstream, di alcune citazioni di Profondo rosso, del sottotesto del film e del fatto che riguarda l’anoressia, un dramma vissuto realmente dalla sorellastra di Asia (Anna, scomparsa nel 1994). Quantomeno potremmo affermare che questo lavoro è l’ennesima dimostrazione di come l’horror sappia essere, in opportune condizioni, un genere più maturo e profondo di quanto troppe persone vogliano farci credere. L’argomento cardine di Trauma, al di là delle micro-storie che contiene, riguarda un’imprevedibile vendetta dovuta ad uno spaventoso trauma – per l’appunto – vissuto dal killer, proprio come avveniva nel succitato capolavoro del regista.

Trauma è un buon thriller, ben ritmato ed a forti tinte horror, che mostra il “tocco” dell’Argento più sanguinario e viscerale, a cominciare dalla scena di decapitazione presentata all’inizio (mediante un laccio metallico motorizzato), che poi rappresenterà – piuttosto atipicamente per il regista romano – l’arma del delitto prefissata. Un villain che, in questo contesto, si muove di soppiatto e quasi sempre in soggettiva, restando nascosto con cura fino all’imprevedibile finale, giusto il tempo necessario perchè Aura possa ricordare ciò che la sua psiche ha rimosso (la faccia del maniaco, per l’appunto). Contemporaneamente, pero’, i toni appaiono smorzati rispetto al mai troppo celebrato passato del regista, il quale preferisce abbandonarsi a suggestioni da tipico film made in USA che ai consueti “tocchi di classe” che lo caratterizzarono all’epoca: a vederlo oggi, a conti fatti, avercene film “commerciali” così.

-

Flesh of the void: l’horror criptico di James Quinn

Girato interamente in Super 8 e 16mm, Flesh of the void è un horror sperimentale austriaco diretto dall’esordiente James Quinn, classe 1995 nonchè founder della Sodom & Chimera Productions, specializzata (secondo la bio ufficiale su IMDB) in film diretti quanto oscuri, con l’obiettivo di creare un forte impatto emotivo. In altri termini Quinn sembra ispirarsi alla tradizione della shoxploitation e dei finti snuff modello August Underground, abbastanza noti a chiunque conosca il cinema anni novanta e prima di questo film, probabilmente, relegati quasi nel dimenticatoio.

Quinn dirige Flesh of the void seguendo i dettami dell’arthouse, impreziosendo la propria scelta artistica sfruttando l’ormai introvabile pellicola Kodachrome, ad esempio, e ufficializzando solo i nickname degli attori coinvolti. Espediente peraltro determinato più dal desiderio di misticheggiare e far parlare di sè che da un’effettiva necessità, dato che quasi tutti i personaggi sono diversamente mascherati (maschere antigas, bianche teatrali e, seguendo la tradizione di Leatherface e di Ed Gein, in pelle umana). Gran parte dell’opera è composta da oscure riprese paesaggistiche in cui si alternano, a seconda dei momenti, situazioni degenerate che hanno a che fare con la morte e con il sesso (a volte con entrambe, incluso un crocifisso usato da una donna per scopi ludici e un pene, visibilmente di gomma, inquadrato a lungo e in primo piano anche qui per atti onanistici).

Chiamatelo arthouse, o se preferite con espressioni elitarie quanto ridicole tipo film artistico (come se i film mainstream non siano, in qualche caso, artistici) oppure, peggio ancora, film d’autore (come se gli altri registi non possano essere autori): sta di fatto che l’horror e lo sperimentalismo confermano ancora una volta un rapporto ambivalente, decisamente perverso, nel senso di proteso alla crudeltà ad ogni costo. Non solo: con in più la pretesa, ancora più radicale, di dire qualcosa. E non è per nulla facile farlo, vale la pena di scriverlo a chiare lettere.

Non serve essere per forza David Lynch – e non bisogna necessariamente creare il nuovo Eraserhead, il rispetto è quasi sempre dovuto a chiunque provi a fare cinema anche con pochi mezzi – ma sarebbe anche ora di sgombrare il campo dalla mistificazione per cui l’horror sperimentale sia un genere da intellettuali (è troppo provocatorio per esserlo sul serio, anzi a ben vedere è spesso anti-intellettuale per sua natura, un po’ come avveniva col primo heavy metal, ovviamente prima che diventasse un vezzo da musicisti snob). Un rapporto decisamente infido, insomma, e questo anche – forse soprattutto – per chi scrive di questi film, perennemente in balìa di tendenze estremistiche che vanno da “è una stronzata” a “è un capolavoro“, senza vie di mezzo.

Utilizzando una colonna sonora (decisamente intrigante) di natura dark ambient e con numerosi spunti industrial, Flesh of the void è un catalogo di efferatezze quasi sempre sessuali, più o meno allusive o esplicite, senza soluzione di continuità (il film non ha trama, o alla meglio la stessa è affidata ad un insondabile flusso di coscienza), intervallate da inquietanti monologhi fuori campo, che sembrerebbero provenire da un “orco” alla ricerca di bambini da cui rapire (oppure, se preferite, la voce distorta di una donna che ha appena smarrito il figlio). Una prima metafora che potrebbe essere interessante e riguardare la Morte, che ghermisce senza distinzione di età. Poco dopo, pero’, si va oltre e quasi ci si dimentica del topic mortifero, concentrandosi su sentimento anti-religioso, efferati killer e incomprensibili danze in un bosco da parte di una misteriosa figura femminile.

Oscuri rituali esoterici o satanici, figure che indossano maschere rituali, carcasse di animali inquadrate meticolosamente, atti sessuali espliciti (anale, masturbazione, fellatio), loschi individui incappucciati coinvolti in rituali (?), imprecisabili micro-narrazioni che si consumano nel tempo di qualche minuto e di cui, con l’incedere della pellicola, è sempre più difficile trovare un senso. Ostinarsi a trovarne uno, in questi casi, è la cosa peggiore che si possa fare, per cui tanto vale farsi investire dalla suggestione e accettarla: senza contare che il pluricitato parallelismo con Begotten è accettabile, forse, in misura minore di quanto non dica l’intuito (il lavoro di Mehrige aveva un messaggio ambientalista sia pur criptico, Flesh of the void è un film comunque diverso, più introiettato nella testa di chi l’ha concepito).

Senza contare che ci sono stati film più simili come Der todesking, il che è intrigante come parallelismo ma rischia di lasciare il tempo che trova: sono lavori figli di un’epoca diversa, tempi in cui fare film del genere era considerato tutt’altro che artistico, nel senso dell’arthouse che intendiamo oggi. Tempi in cui la povertà delle immagini era figlia di mezzi tecnici amatoriali, mentre qui – se da un lato sappiamo che il film è stato auto-prodotto senza finanziamenti – non è chiaro se si tratti di un manifesto programmatico (si pensi a August Underground, tanto per citarlo) oppure una mera provocazione punk.

I tempi sono cambiati e non è più tempo, forse, di fare l’ennesimo Nekromantik: bisogna fare i conti con una sostanziale inversione di sensibilità, con il fatto che ci si scandalizza sempre meno per tutto, che il peccato è sempre più ordinary administration, che internet partorisce i mostri dello snuff (per inciso: mostrare una fellatio forzata in un clima mortifero è shockante, ma lo è molto meno a causa del dilagare di infinite, impensabili parafilie ricercabili con un click). Senza contare il fatto che – lo scriviamo senza ostilità artistica verso alcuno, s’intende – difficilmente si diventa “registi di culto” a comando, tantomeno infarcendo un film criptico di velleità artistiche originali quanto, alla prova dei fatti, poco comprensibili oggettivamente. Facendo finta di non vedere, tra l’altro, che anche le scene più esplicite viste in questo film ricordano più un videoclip uncensored che un vero e proprio lungometraggio, alla lunga, e questo non depone in favore di un giudizio positivo. Che poi, delle due l’una: o film del genere sono una inevitabile saga (concettuale, filosofica e/o narrativa) di vari cult inguardabili, osceni o incompiuti che siano – per cui sempre ne verranno fatti, e pace – oppure non ha mai avuto senso fare film del genere, con buona pace dei fan o di certa critica, alla fantozziana ricerca dell’immarcescibile bello che nessuno aveva notato.

Flesh of the Void immagina, a detta della sinossi ufficiale, cosa sia davvero la morte casomai, in un certo senso, non si rivelasse il pacifico spegnersi di una vita: in tal caso sarebbe giusto quella carovana di orrore e incubi concentrici, incentrati su tutte le cose più sgradevoli che possano venirvi in mente, riassunte in circa un’ora buona di riprese. Un presupposto ad oggi, peraltro, parzialmente falsato dai tempi in cui viviamo, che vedono minacce di morte più condizionanti (dal terrorismo dei primi anni 2000 fino alla pandemia), per cui uno potrebbe anche domandarsi, lecitamente, di cosa si stia davvero parlando in lavori del genere, dato che manca il sottotesto per definizione. Vale anche la pena di ricordare che gran parte del focus narrativo dell’opera è incentrato su varie forme di parafilia, che vanno dall’esibizionismo all’autoerotismo voyeur e pedofilo (la critica al mondo della chiesa sembra sostanziale) fino al vero e proprio stupro, con particolare attenzione ai rapporti fetish omosessuali e all’onnipresenza del pene (e del dito mozzato) quale simbolo fallico degradato. Strano che la critica non si sia ancora inventata etichette come explicit porn horror, per quanto ovviamente le etichette siano anch’esse ridicole e riduttive in ogni caso.

Un film comunque premiato in vari festival del genere, destinato agli estimatori del sottogenere e praticamente a nessun altro, dandosi la possibilità di guardarlo (cosa a cui non siamo perfettamente riusciti, per la verità) senza pensare di stare assistendo ad un gigantesco videoclip black metal.

Flesh of the void è stato disponibile a noleggio e per l’acquisto su Vimeo, con altri tre corti sperimentali in omaggio: Free the crow (simbolico quanto difficilotto da capire), The beauty of which that is fucking ugly (evidentemente sarcastico: un monologo poco comprensibile, paesaggi industriali che culminano su un immancabile uomo incappucciato che si masturba) e Conjure, forse il migliore dei tre, dato che sembra voler omaggiare giusto Nekromantik. Ad oggi, il film non sembra purtroppo reperibile da alcun canale ufficiale (agg. al 13 luglio 2022)