Henry Spencer è un tipografo che vive in una periferia industriale squallida e povera: invitato a cena dai suoceri scoprirà che la fidanzata ha appena partorito un mutante…

In breve. Forse la più cupa espressione della complessa poetica di David Lynch: un passo obbligato per la conoscenza del cinema weird da parte di fan e coraggiosi pionieri, tutti gli altri spettatori possono (devono?) fare a meno.

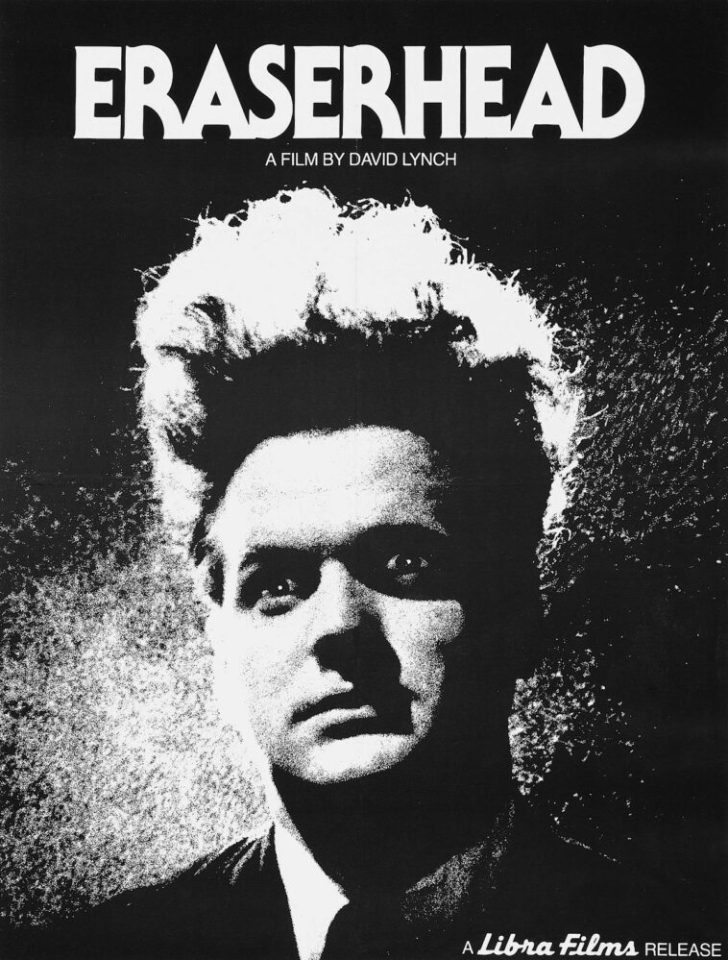

Eraserhead, fin dal delirante e lungo incipit con la testa reclinata di Jack Nance proiettata nello spazio, delinea l’esordio del regista statunitense in un indimenticabile bianco e nero e ne traccia, seppur in modo sconnesso, tematiche, preferenze e attenzione per le tematiche oscure. “Un sogno di avvenimenti oscuri e pericolosi“, un film che diventa quasi impossibile da raccontare, se non partendo dal fatto che – quantomeno nel cinema caratterizzato da elementi sci-fi o di terrore – è stato enormemente tributato nel seguito: basti pensare anche solo a due titoli, ovvero Tetsuo e Begotten, e chi li conosce capirà l’importanza di una pellicola datata 1977 di questo tipo. Gli elementi comuni con questi due non sono pochi: anzitutto la caratterizzazione fuori dalle righe dei personaggi, ma anche le ambientazioni decadenti e le tematiche, per quanto estremizzate, sostanzialmente da horror “puro” (la dimensione dell’incubo valorizzata all’ennesima potenza). Se nel lavoro di Tsukamoto il focus è pero’ incentrato sulla contaminazione uomo-macchina, mentre in quello di Merhige si narra di una sorta di mito biblico in chiave macabra, in questa circostanza si parte da una situazione apparentemente banale, di tutti i giorni. È il suo sviluppo, lentamente mediato tra incubo e realtà, a risultare del tutto disorientante per lo spettatore (ed è per questo motivo, di fatto, che ho preferito mettere in chiaro all’inizio della recensione che non è un film per tutti, anzi si tratta del più celebre rappresentante dei film weird). Al di là poi dei riferimenti, e del rischio che in queste circostanze lo stesso “non capire il film” possa risultare ingenuamente appagante (con il regista che finisce per mettere simbolicamente “sotto i piedi” il pubblico che lo osanna), Eraserhead è catalogabile come la Pellicola B-izarra per eccellenza. Non è poco, se si considerano le decine di tentativi di realizzare lavori di questo tipo in seguito, che troppo spesso sfoceranno in un linguaggio troppo autoreferenziale e “traumatico” per chiunque (con piccole eccezioni in positivo come Seguendo il sangue di Alberto Antonini). L’elemento sconnesso, irrazionale, carico di simbolismi poco ovvi o, nella peggiore delle ipotesi, un po’ vuotamente art-house – si consolida in questa sede, e non tutti gli spettatori avranno voglia e mezzi per saperlo leggere: tanto che si presentano richiami stilistici all’arte surrealista. Come se non bastasse, si ha spesso la sensazione che “Eraserhead” sia stato girato al rallentatore, imponendo lunghe pause, silenzi assurdi, pianti infantili nella notte e rallentamenti nella trama che conferiscono al tutto un ritmo che, a dirla tutta, a volte vacilla. Il film, immerso in una insostenibile scarsità di dialoghi ed intervallato da lunghissimi momenti “morti”, racconta la storia del mite tipografo Henry Spencer (il “capellone” che vediamo all’inizio). L’uomo vive in una desolata area industriale e, in uno scenario da teatro dell’assurdo (il pollo che stanno mangiando a tavola inizierà a sanguinare), i genitori della fidanzata gli annunceranno la nascita di un figlio.

Ad esprimere il messaggio principale della pellicola vi è il fatto centrale dell’opera stessa, ovvero che il nuovo arrivato è un mostruoso mutante e questo, senza eccedere in voli pindarici ed associazioni di idee troppo azzardate, sembra voler esprimere l’ansia insostenibile di Lynch per la paternità. Un concetto piuttosto profondo che in definitiva, se veicolato in questi termini, rischia di rimanere confinato in un mondo da “addetti ai lavori”: del resto ci vorranno diversi anni perchè Lynch riesca ad esprimere al massimo grado la propria arte con Strade perdute, e per l’età del film e considerando la carriera del regista ci può anche stare. Il titolo “la mente che cancella”, per la cronaca, fa riferimento all’allucinazione di Henry che sprofonda in un letto, incontra una bizzarra cantante, vediamo la sua testa staccarsi dal suo corpo – su un pavimento a quadretti – ed un bambino che la porta in una fabbrica: qui sarà presto trasformata in una gomma per cancellare, e questo è quanto. La declinazione successiva dell’intreccio, con la scoperta che il piccolo mutante è malato, delinea uno stacco e trasmette la sensazione di aver vissuto solo un incubo che si risolve, tuttavia, in quello che sembra il reale omicidio del figlio del protagonista (da tempo malato). Se nel frattempo non avete perso i sensi per la lettura di alcuni dettagli di questa recensione, sappiate che – come ogni pellicola lynchiana – esistono molti altri dettagli e richiami ad “altro” di cui la pellicola è cosparsa, e solo una visione integrale potrà soddisfare una vostra eventuale curiosità: nel frattempo mi preme aggiungere che non si tratta certamente del miglior Lynch mai visto sullo schermo per quanto, ovviamente, per l’età ed i mezzi i gioco (sempre curati e mai poveristici) “Eraserhead” meriti senza esitazione una visione. I “coraggiosi” del cinema sono stati avvisati…