Nel buio totale di una notte d’inverno, tra le mura fredde di un ufficio che non aveva mai visto luce se non quella del monitor, Ethan, un giovane programmatore, stava perdendo la cognizione di sé. La scadenza si avvicinava. Un progetto critico, il cuore pulsante del suo futuro, ma lui lo sapeva, aveva superato il limite. La sua mente era già andata in overflow.

Il codice scorrevano sotto le sue dita come un fiume impazzito. Le ore non avevano più significato. Non c’erano più numeri, solo linee, variabili, loop che si ripetevano in una continua sequenza senza fine. Ogni tasto che premeva sembrava un respiro. Il suo corpo? Non esisteva più. L’unico suono era quello della tastiera, che batteva nell’aria gelida come una sentenza.

La luce blu del monitor rifletteva sul suo volto, pallido e sfinito, come se stesse leggendo codici di morte. Le lancette dell’orologio stavano accelerando, ma il tempo stesso sembrava stare fermo. Ogni istante si dilatava, eppure lui era prigioniero di quella tela invisibile fatta di bit. La sua mente si era fusa con il lavoro, il suo corpo era ormai solo una macchina, una periferica senza nome, senza scopo.

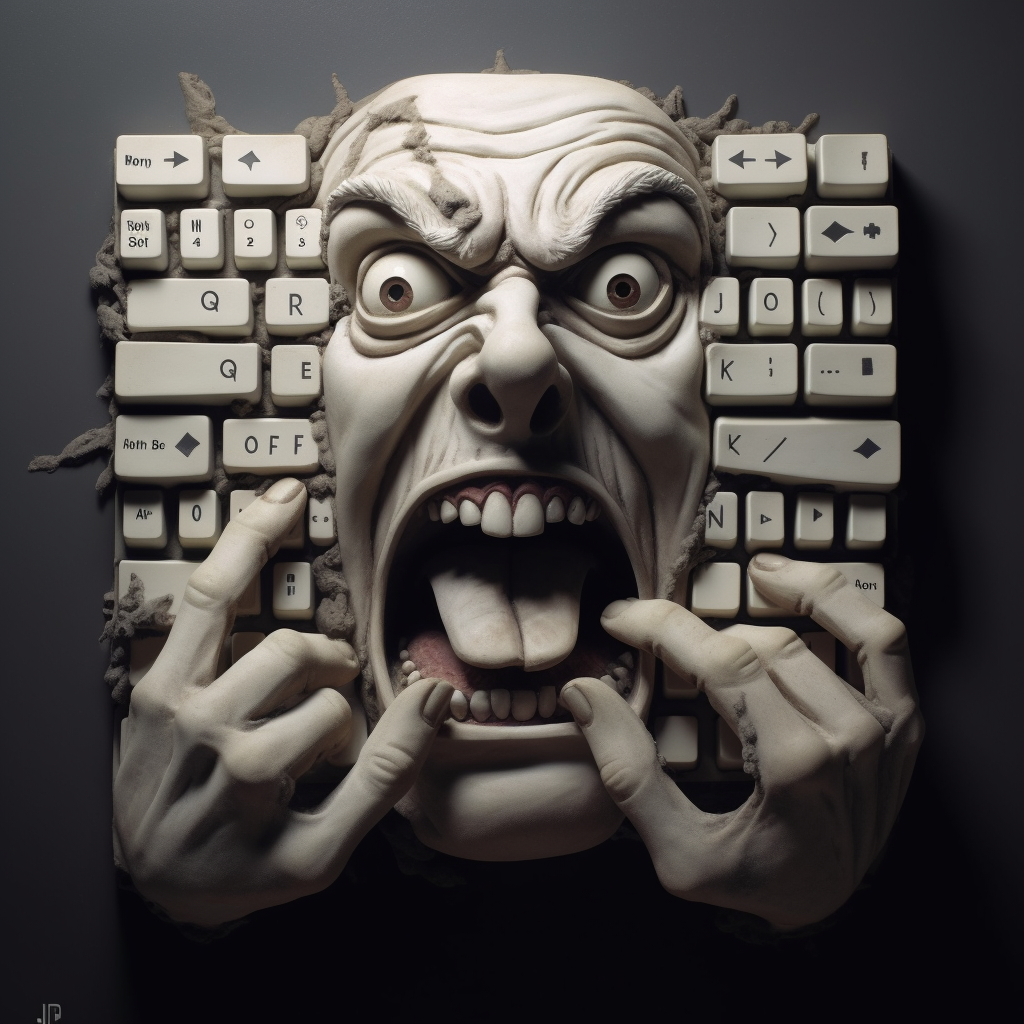

Poi arrivò il bug. Un errore. Piccolo, insignificante, ma sufficiente a spezzare il fragile equilibrio. Le dita si bloccarono sulla tastiera. La sensazione era come se fossero diventate un tutt’uno con la macchina, radicate nel metallo e nei circuiti. Un dolore lancinante si insinuò nel suo corpo, ma non poteva urlare. Non poteva neppure muoversi. Ogni tentativo di distogliere lo sguardo dal monitor veniva respinto, come un comando che non veniva eseguito. La tastiera, ora, lo stava tenendo prigioniero.

Le dita di Ethan erano intrappolate, come se una forza invisibile li avesse impiantati nei tasti, come se il codice stesso lo stesse assorbendo. La carne si stava sciogliendo, ma non c’era dolore fisico. C’era solo la consapevolezza che stava diventando qualcosa di diverso. La tastiera non era più un oggetto, ma una prigione. La macchina non era più sua, ma un’entità che lo stava trasformando.

Il monitor si distorceva, il suo schermo tremava, e con esso la sua visione. Le luci cambiavano, mutavano in colori aberranti, come se fosse stato risucchiato in un’altra dimensione, quella di un mondo digitale che lo stava reclamando. Le sue ossa si frantumavano in comandi, i suoi pensieri in stringhe di codice.

Quando Ethan cedette, il suo corpo non era più un corpo. Era parte del flusso. Il suo sacrificio era completo. Il giovane programmatore era diventato una variabile persistente nel sistema, una funzione senza fine nel codice che aveva scritto, in un’eterna esecuzione che non terminava mai.

Da quella notte, si dice che nell’ufficio vuoto, quando le luci si spengono e il silenzio si fa opprimente, si sentano i tasti premuti. Come se qualcuno stesse ancora scrivendo, come se qualcuno fosse ancora lì, intrappolato in un loop infinito. Se ti siedi davanti a quella tastiera, puoi sentire le sue dita prendere le tue, guidandole in un’altra riga di codice, un altro ciclo che non finisce mai. E in quell’abisso digitale, dove la realtà si fonde con il byte, diventi solo un altro errore che non verrà mai corretto.