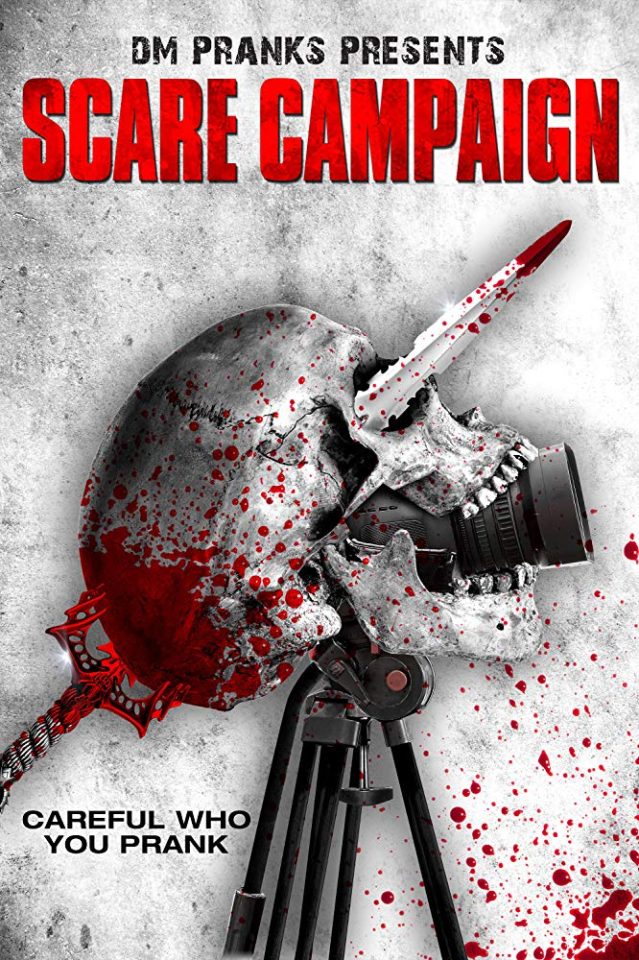

Scare Campaign è un programma TV basato su scherzi crudeli, a tinte horror-splatter. La produzione, pero’, ha deciso di non finanziarlo più, per via degli ascolti scarsi. Per giocarsi l’ultima carta, la troupe decide pertanto di girare un ultimo, incredibile episodio in un manicomio abbandonato.

In breve. Horror australiano accattivante ed ambiguo, che sulla carta dovrebbe funzionare: al netto di un impianto visivo splatter molto efficace, il risultato sembra deludere un po’ le aspettative.

Scare Campaign propone il consueto impianto in chiave mockumentary (le riprese alternate in soggettiva, da telecamere di sicurezza e da una regia TV) e lo rielabora in una serie di twist a sorpresa, innestati uno nell’altro. Per spezzare l’effettiva monotonia del genere, in sostanza, i registi si sono inventati una seconda storia nella storia principale. Alla base di tutto, ovviamente, vi è un pubblico da soddisfare, assetato di novità (per non dire di sangue), e questo ovviamente pone le basi per una riflessione (almeno in parte) interessante sul potere dei mass media e soprattutto di internet. Una riflessione, a dirla tutta, non certo inedita.

Ce ne accorgiamo chiaramente quando la produzione deciderà di tagliare i fondi alla serie perché, guarda caso, ha scoperto un canale streaming di grande successo in cui è possibile vedere degli snuff movie. Sulla mitologia snuff, i filmati che riprendono morti ed omicidi realmente accaduti (e che sarebbero commissionati a pagamento), molto si è discusso negli anni; senza dilungarmi troppo sull’argomento, consiglio di leggere l’approfondimento della rivista SkepticalInquirer a riguardo, un articolo del 1999 che li considera una leggenda urbana dato che nessuno ne ha mai visto uno, e sottolinea la responsabilità dei media nel non aver mai effettuato un opportuno fact checking. Il punto pero’ è che, guardando questo film, accettiamo tacitamente il fatto che potrebbero esistere, e che ci sia gente che addirittura ami guardarli.

Di per sè l’idea di Scare Campaign non sarebbe neanche malvagia: mettere di fronte una troupe che si diverte a registrare una candid camera a tinte horror a chi, invece, sta girando convintamente un vero e proprio snuff. Un conflitto massimo tra i personaggi, esasperato all’ennesima potenza (e facile preda di equivoci di ogni genere), che a livello di horror originale e ben realizzato funzionerebbe, nelle intenzioni. Il problema risiede, a mio avviso, in una sorta di dissonanza tra ciò che percepiamo in alcune fasi del film e ciò che, invece, ci arriva in altre.

Fin dai tempi di [REC] – e senza scomodare Cannibal Holocaust, per una volta – è chiaro che il falso documentario continui a incuriosire il pubblico, ed abbia portato nuova linfa al genere (dai lidi più popolari di V/H/S a quelli più estremizzati di Snuff 102). Ed è anche evidente che è impossibile girare horror, oggi, limitandosi a considerare i mostri di sempre, le solite case abbandonate o le archetipiche famiglie di psicopatici. Il mockumentary va oltre, e spesso coglie nel segno: ma non sempre, come in questo caso, chi devia dalla norma riesce a dire qualcosa di nuovo.

Sulla carta in Scare Campaign l’approccio è differente: Colin e Cameron Cairnes ribaltano l’assunto di tutte le precedenti storie, le quali si basano sull’idea preconcetta che ciò che vediamo sia autentico. Questo è alla base del meccanismo che rende spaventoso tutto quello che si vede sullo schermo, perchè non c’è drammatizzazione e (come idea, ovviamente) non c’è alcuna finzione di mezzo. In questa sede, invece, non sappiamo bene cosa stia succedendo: da un lato potrebbe essere una finzione dichiarata, dato che in più passaggi (anche durante gli omicidi più convincenti) vediamo una regia nascosta (un film nel film, insomma). Dall’altra, pero’, c’è il pubblico che potrebbe rimanere perplesso e chiedersi cosa, di preciso, stia guardando.

Il dubbio viene iniettato fino allo sfinimento, insomma, ed il pubblico non riuscirà a capire se stia assistendo ad un “vero” omicidio (ovviamente nel senso della narrazione del film) o ad uno splatter che sta ingannando gli attori. Se è un fatto assodato, del resto, che molti registi siano soliti non raccontare interamente la trama agli attori (al fine di accentuarne la reazione spontanea e l’effetto sorpresa), questa è l’unica nota filologica pertinente: perchè Scare Campaign è, a ben vedere, un horror medio, non certo d’autore, in cui i continui stravolgimenti della storia finiscono per sfilacciare la tensione. E questo, ovviamente, non può contribuire ad un giudizio positivo.

L’impressione generale, alla fine della visione, è (grottescamente, direi) proprio quella di aver appena visto un film. Un lavoro in cui, in altri termini, è impossibile provare qualsiasi forma di empatia nei confronti dei personaggi, di quello che pensavano o simboleggiavano, con buona pace di qualsiasi critica che possa provarci. E questo suggerisce un film che promette senza mantenere, rivelandosi vagamente deludente nella sostanza. Questo, ovviamente, spiace ammetterlo – perché Scare Campaign di pregi ne avrebbe pure: non tanto a livello recitativo (che è nella media) quanto a livello di aver saputo giocare con la trama. Ma senza riuscire a far capire al pubblico quale sia il punto non si potrà mai parlare pienamente in positivo del film. Peraltro, dopo l’ennesima rivelazione shockante, si potrebbe rimanere, a mio avviso, più confusi che spaventati.

Non voglio pensare che un film del genere sia da prendere tanto sul serio da simboleggiare chissà cosa, eppure i presupposti sembravano proprio quelli. E forse la scena più emblematica è proprio sul finale, ovvero il trattamento che subisce il regista mentre blatera di come l’horror sia anche arte (essere didascalici non è mai una buona idea, secondo me).

Oppure, magari, era solo un horror divertente, che si prende (spero bonariamente) gioco di chi, come il sottoscritto, tende a prenderlo troppo sul serio. E a voi potrebbe piacere lo stesso…