Una malattia mentale misteriosa sembra aver contagiato varie persone: il sospetto che ci sia qualcosa di reale all’interno di una apparente psicosi colletiva convince sempre di più un medico della città.

Se c’è una cosa che spesso fa riflettere nei vecchi film d’annata è la sostanziale (più ingenua, poco elaborata, a volte spicciola, senza dubbio differente da oggi) percezione della realtà, percezione che sceneggiatura e regia, in primis, dovevano aver avuto. Difficile del resto trovare un film di fantascienza più archetipico di questo, in tal senso – quanto meno tra i titoli più pop: un film che si apre lateralmente con il botto, e ci mostra quello che sarà il protagonista della storia, considerato pazzo per qualcosa che ha detto, o teme di aver visto. Certamente le diagnosi di pazzia di oggi sarebbero parecchio diverse, ed è anche corretto che ci sia una maggiore sensibilità sul tema psichiatrico in generale, tanto che viene da pensare che un film come Il corridoio della paura non uscirebbe mai oggi, o uscirebbe tra interminabili polemiche sui social.

L’etichetta di “pazzo” oggi andrebbe attribuita con una certa cautela, giustamente: a differenza di quanto avvenisse all’epoca quando, più e più volte, veniva utilizzato come escamotage narrativo per creare i presupposti di miriadi storie del genere (viene in mente Invaders from Mars, un prodotto ottantiano in cui venivano criticati l’eccessivo disincanto e l’apatia del mondo degli adulti, così come avviene anche in Nightmare). Il folle di questo film è un folle che soffre di insonnia, letteralmente, perchè non accetta il conformismo generale e si mantiene sveglio per evitare di essere ghermito dagli alieni durante il sonno.

La sequenza iniziale del protagonista che afferma una verità clamorosa che il pubblico ancora non conosce, e che non viene creduta, è archetipica, per forza di cose, e crea frustrazione o apprensione in chi guarda, nonostante siamo ancora ai primissimi fotogrammi e l’unico antefatto che abbiamo visto è una macchina della polizia. Creare più sospensione di così era impossibile, dato che nulla ancora si è ancora visto: cosa è successo di preciso?

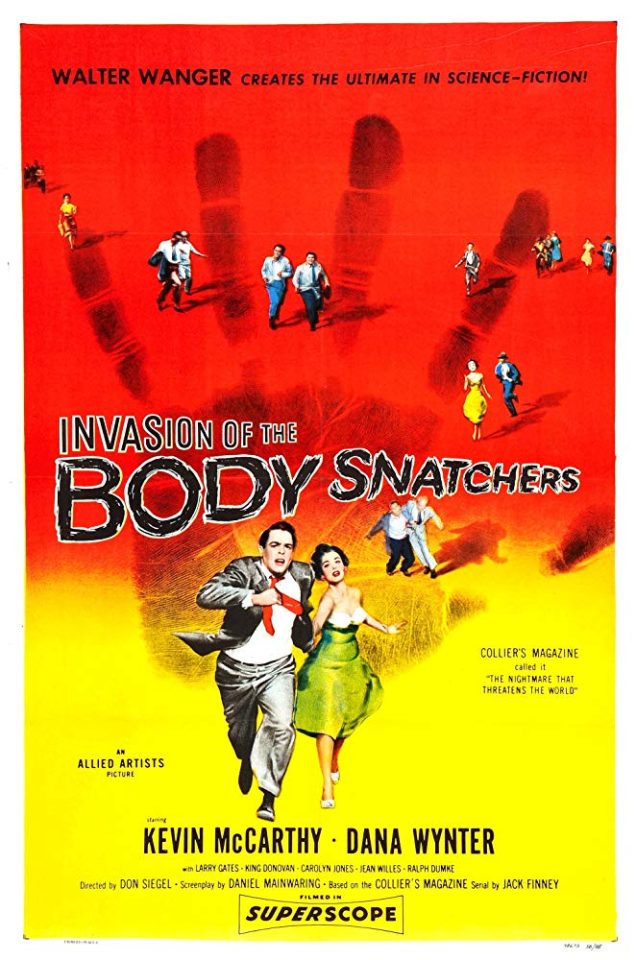

Il film prosegue sulla falsariga di un flashback di ciò che è il protagonista che dice di essere un medico afferma di aver visto, in un crescendo di tensione e di persone comuni che ritrovano prima dei corpi clonati di se stessi e poi, addirittura, dei giganteschi baccelli (pods) in cui tali cloni vengono coltivati, nelle serre come nel terreno agricolo. Gli ultracorpi (traduzione di body snatchers, letteralmente ruba-corpi o pod people, nel gergo che poi sarebbe stato reso celebre dal film più famoso di Don Siegel) stanno invadendo la terra, e si nascondono tra gli esseri umani mediante questo singolare e memorabile stratagemma.

Quando sarà finito, che faccia avrà? Rispondimi! Che faccia avrà?

Il dottor Bennel è l’eroe archetipico che si accorge, primo e unico fra tutti, del pericolo a cui l’umanità è esposta, facendo quasi tutto di propria iniziativa e ponendosi come simbolo del risveglio delle coscienze dall’apatia. L’invasione degli ultracorpi resta una fantascienza essenzialmente mentale, misteriosa e concettuale, che si sviluppa come un noir (la voce del protagonista che racconta i fatti a titolo di narratore onniscente) e per cui non si vede nulla di propriamente fantascientifico in quanto tale. L’attributo “mentale” non è casuale, in ogni caso, perchè fin dalle prime mosse vediamo un personaggio raccontare della propria cugina che non riconosce più il proprio padre: una sindrome di identificazione errata rara quanto realmente esistente (sindrome di Capgras).

Il caso non è isolato: poco dopo il medico protagonista si imbatte in un ragazzino che non riconosce o diffida della propria madre, manifestando la paura di essere catturato a sua volta. Ciò che viene presentato come patologia mentale è in realtà afferente al reale, e sarà compito dell’eroico (quanto incompreso) protagonista occuparsene per salvare il mondo. La recitazione composta e teatrale degli interpreti contribuisce alla costruzione di un film invecchiato benissimo, se rivisto oggi, tratto dal romanzo di Jack Finney del 1955 sempre con lo stesso nome, L’invasione degli ultracorpi: un cardine della fantascienza paranoica di ogni tempo e luogo.

In termini sociologici L’invasione degli ultracorpi aiuta a leggere la realtà in cui vivevamo, già ai tempi in cui uscì. Ad esempio vale la pena di osservare, tra le altre cose, come i primi cento casi di nevrosi riferiti nel film siano attribuiti ad una causa precisa: “preoccupazione, nervi scossi” (secondo il cauto doppiaggio italiano), “preoccupazioni per ciò che sta succedendo nel mondo” (secondo una traduzione più precisa dalla lingua originale). Profezie che raccontano di come le tragedie globali possano influenzare le vite dei singoli (gli stessi che poi, per intenderci, non vanno neanche a votare perchè “tanto non cambia nulla“) che se riviste minuziosamente oggi (eravamo negli anni cinquanta, in piena Guerra Fredda) più che profezie sono racconti auto-riferiti, al limite profezie che si autoavverano. Un genere umano che si sente in colpa per i danni che provoca ai propri simili, rimasto radicato a superstizioni e credenze, contrapposizioni sterili e tutto ciò che ne consegue, e che ha smarrito il senso civico e di partecipazione alla vita vivendo passivamente i propri giorni. Secondo la lettura del regista Don Siegel, per amor di cronaca, nessuno per la verità aveva mai pensato “ad un qualunque simbolismo politico. Nostra intenzione era attaccare un’abulica concezione della vita”, una frase di culto a cui i soliti critici politicizzanti, ne siamo certi, attribuiranno lo stesso, comunque la giri, una valenza politica. Si attacca concettualmente, con quest’opera, la stessa indolenza che si raccontava anni dopo in un film quale 2022 I sopravvissuti, fantascienza post-umana e distopica tanto da sembrare reazionaria, per certi versi.

La straordinaria regia di Don Siegel si evidenzia in tantissime sequenze di culto: la scoperta dei baccelli alieni nella serra di uno dei personaggi, i momenti da film romantico in cui emerge la nobiltà d’animo del protagonista contrapposta alla passività del resto del mondo, la sequenza di culto in cui il medico e la donna assistono dalla finestra alla distribuzione dei baccelli tra la popolazione, che si muove esattamente all’arrivo della polizia convergendo passivamente verso la stessa. Sono scene difficili da dimenticare, che restano impresse e ci ricordano di restare umani, per quanto questo messaggio sia ormai stato corrotto e banalizzato, nella realtà di oggi, da qualcosa che se non è un germoglio alieno potrebbe assimilarsi a qualcosa di simili (l’indifferenza, il cinismo ostentato).

L’invasione degli ultracorpi rappresenta inoltre la disgregazione sistematica della fase dello specchio lacaniana: il momento in cui ogni bambino forma il proprio Io, una fase gioiosa che avviene solitamente sorridendo alla propria immagine riflessa. Qui viene capovolto e degenerato il concetto: ogni uomo ritrova un replicante alieno a propria immagine e somiglianza in cui, ovviamente, non può riconoscersi. L’alieno non solo lo imita nella forma biologica, ma ambisce addirittura a prendere il suo posto, a usurparne il trono. È l’uomo che non sa più riconoscersi nell’Altro e ne diffida passivamente, e sono i presupposti da cui era nato un altro cult d’epoca, uscito qualche anno prima, La cosa da un altro mondo (1951, reso poi celebre da John Carpenter negli anni ottanta).

La morale del film è a questo punto tutt’altro che inconsistente: il mondo appare diviso da diffidenza reciproca, dove ogni buon americano diffida dal proprio vicino o parente rifiutando di riconoscerlo. Questo esasperato disconoscimento avrebbe una causa psico-somatica in qualsiasi altro contesto, ma non qui: Don Siegel mostra un medico razionalista quanto guidato da una premonizione, che nota qualcosa di strano nel mondo che risulta familiare e terrorizzante al tempo stesso. Non un azzardo pensare, a questo punto, agli ultracorpi come elementi perturbanti per eccellenza. Non è un azzardo pensarci anche perchè, a ben vedere, la sostituzione progressiva degli alieni agli uomini avviene durante il sonno, il che rappresenta lo stesso piano immaginifico in cui si muoveva Freddy Krueger, spaventoso a livello onirico quanto, anch’esso, non creduto dai più nella realtà.

Del resto anche quel finale – solo apparentemente nichilistico – riserva un barlume di speranza: messa alla strette la sua stessa sopravvivenza, l’umanità può ancora trovare un modo per rigenerarsi e tornare umana. Atteggiamenti e parole che pesano, viste oggi, sia pur viziate da esigenze di produzione che all’epoca imposero un finale ottimistico per piacere al grande pubblico. Nel finale originale, il film si chiudeva sulla sequenza in autostrada in cui il dottore è perseguitato dagli ultracorpi e, rimasto solo, cerca di fermare gli automobilisti che non credono alla sua storia. La frase che concludeva il film nelle intenzioni del regista è “you’re the next!“, voi siete i prossimi, mentre il finale in ospedale e l’antefatto vennero di fatto imposti dalla produzione dell’epoca.