Un castello sperduto viene utilizzato dai militari per internare reduci dalla guerra in Vietnam affetti da vari squilibri mentali.

In breve. L’ospedale di Fell è popolato da figure grottesche e tragicomiche, incapaci di metabolizzare il dolore per la guerra. Un affresco molto potente, quanto criptico in alcuni passaggi, con cui Blatty affronta il tema del senso della vita e del sacrificio.

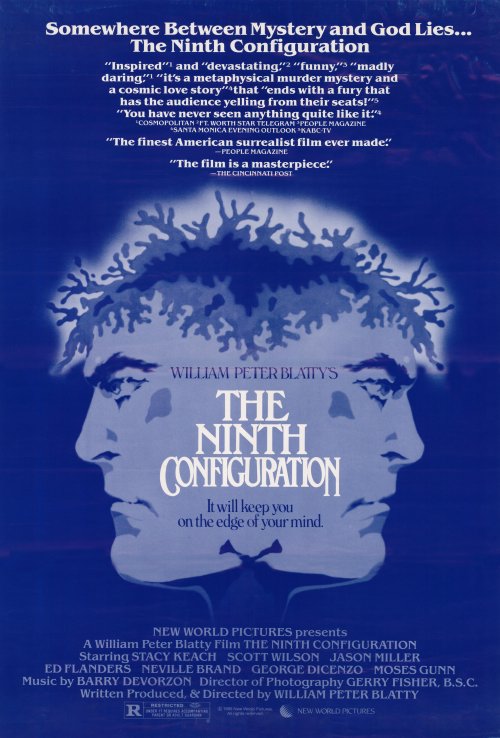

La nona configurazione è stato scritto e diretto dall’autore del romanzo da cui è nato il film “L’esorcista“, William Peter Blatty, ed ha vinto un Golden Globe nel 1981 come Miglior sceneggiatura. Secondo lo stesso William Peter Blatty, La nona configurazione fa parte di una vera e propria trilogia, che include L’esorcista (incentrato sull’esistenza del bene e del male) e Legion (da cui fu tratto il film L’esorcista III), che invece si focalizza sull’espiazione dal peccato originale e la punizione del male.

Non è difficile immaginare, in quest’ottica, che La nona configurazione sia anch’esso pervaso da un forte misticismo, nonostante le apparenze facciano sospettare un lavoro delirante e semplicemente claustrofobico sulla schizofrenia. Il ruolo della religione nella lettura di Blatty, del resto, compare a chiare lettere fin dalla sequenza con il crocefisso posto nello spazio (sulla superficie lunare), quest’ultima allucinazione o sogno del protagonista (il colonnello Kane). Una delle tante sequenze enigmatiche, complesse per lo spettatore ancora oggi, di cui il film è letteralmente cosparso – tanto più che la comprensibilità dell’opera è più abbordabile soltanto se si guarda la versione uncut, dato che l’edizione doppiata in italiano aveva inspiegabilmente saltato – e mai ridoppiato – alcune sequenze (il soldato impazzito che declama l’Amleto ad un gregge di pecore, altri due pazienti che sospettano la follia di Kane). Al suo fianco troviamo la figura di Billy Cutshaw, ex astronauta ed internato dopo aver rinunciato in extremis ad una missione nello spazio: la sua motivazione, come si scoprirà, è dovuta al senso di vuoto che avrebbe provato nel rimanere così lontano da altri esseri umani (“Ci ho provato, signore. Vede le stelle? Così free, lontane, e così sole. Oh, così sole. Tutto quello spazio, vuoto. E così lontano da casa. Ho girovagato attorno casa, orbita dopo orbita. A volte finisco per chiedermi come sarebbe se girassi in quel modo per sempre. E se arrivassi sulla Luna senza poter più tornare? Chiaro, ognuno di noi muore, ma ho paura di farlo da solo, così lontano da casa. E se non esistesse un Dio, saremmo davvero molto soli.“). Un personaggio profondamente umano, pertanto nonostante le apparenze psicotiche iniziali, dal comportamento in linea con presunte velleità artistiche e simbolo, probabilmente assieme a Kane, dell’umanità e della sua doppia faccia (Kane si rivelerà anche un feroce soldato, Billy troverà conferme il proprio pessimismo antropologico fino al simbolico twist finale; al tempo stesso Kane verrà presentato letteralmente come un Cristo morto per i nostri peccati).

Di fatto l’introspezione psicologica sui protagonisti, il cui limite tra lucidità e follia è sempre labile – praticamente in ogni caso – rende il film affascinante quanto affetto da una forma di manicheismo di fondo: lo intuiamo sia dalle parole di Billy appena citate, che quando sentiamo le considerazioni misticheggianti di Kane (“Affinché la vita apparisse spontaneamente sulla terra, prima dovevano esserci centinaia di milioni di molecole proteiche della nona configurazione. Ma date le dimensioni del pianeta Terra, sapete quanto tempo ci sarebbe voluto perché solo una di queste molecole proteiche apparisse totalmente per caso? Circa dai 10 ai 240 miliardi di miliardi di anni. E lo trovo molto, molto più fantastico del semplice credere in Dio.“).

Non dovrebbe essere una novità, quest’ultima, dato che le posizioni di Blatty in tema di fede sono esplicite fin dai tempi de L’esorcista (un buon horror di culto, senza dubbio, per quanto anch’esso vittima di manicheismo e di un messaggio propagandistico in favore della fede a prescindere, per certi versi non troppo progressista). Non è mai chiarito cosa possa essere, in effetti, la nona configurazione, per cui ogni spiegazione rischia di apparire parziale e viene lasciata all’immaginazione dello spettatore. Appare comunque sbagliato avere un atteggiamento eccessivamente riduzionista o anti-idealistico nei confronti di questo film, che rimane interpretato splendidamente e molto solido narrativamente – per quanto lo script rischi di sembrare un po’ didascalico in certi passaggi (il tema del soldato stravolto dal trauma, del resto, è stato affrontato in modo più incisivo in film come La morte dietro la porta).

L’atteggiamento nei confronti del sovrannaturale, per molti versi, è anche analogo a quello espresso da John Carpenter ne Il signore del male, con la differenza fondamentale che quel film usa la fisica quantistica come strumento di propagazione dello stesso e, soprattutto, svela l’arcano in chiave antropologicamente pessimista quanto materialista (è l’Uomo, in quel film, ad essere l’unica causa del male). Nel film di Blatty l’occhio della camera si pone invece in maniera onirica e distaccata rispetto a tutti i protagonisti, e si limita ad accumularne il dolore universale per proporre una riflessione puramente teologica.

Dall’aria impettita e dallo sguardo fisso – da freddo osservatore, Kane rivelerà una personalità doppia, tanto che (da semplice psichiatra quale dovrebbe essere) si troverà sempre più coinvolto in una para-seduta che, paradossalmente, riguarderà se stesso, sempre più da vicino. L’interpretazione di Stacy Keach è stata in questa sede magistrale, e deriva dall’impostazione da teatro dell’assurdo dell’intero film, alquanto criptico in alcuni passaggi e giocato su toni grotteschi giustificabili, almeno in parte, dal clima di follia che finisce per permeare l’opera. Del resto alcuni riferimenti all’opera di Shakespeare (Amleto) sono ripetuti in più occasioni, almeno fino al primo twist nella trama che rivela la reale natura del protagonista e l’orribile antefatto che l’ha portato lì (la decapitazione accidentale di un ragazzino vietnamita, fatto occultato dai militari in seguito). Il suo personaggio, pertanto, cerca la redenzione provando a curare dei pazienti affetti da un male molto simile – il trauma di una guerra – figurando, probabilmente solo nella sua mente, di avere gli strumenti per poterlo fare.

La nona configurazione venne curiosamente finanziato grazie alla Pepsico, nota per la nota bevanda analcolica (la Pepsi, eterna rivale della Coca-Cola); ci fu anche una diatriba piuttosto accesa su dove girare il film, che i finanziatori pretendevano di realizzare a Budapest, senza avere l’assenso del regista / autore della sceneggiatura. Il compromesso trovato fu memorabile, e solo parzialmente visibile: si limitò semplicemente a riprendere (per alcuni brevi istanti) un distributore di bevande con il marchio Pepsi sopra.