Una sposa incinta è ferita e sanguinante: un uomo l’ha appena aggredita e sta per spararle.

In breve. Tarantino omaggia i film di arti marziali di ogni ordine e grado, proponendo un kolossal del genere: fantasioso, ricco di violenza e colpi di scena.

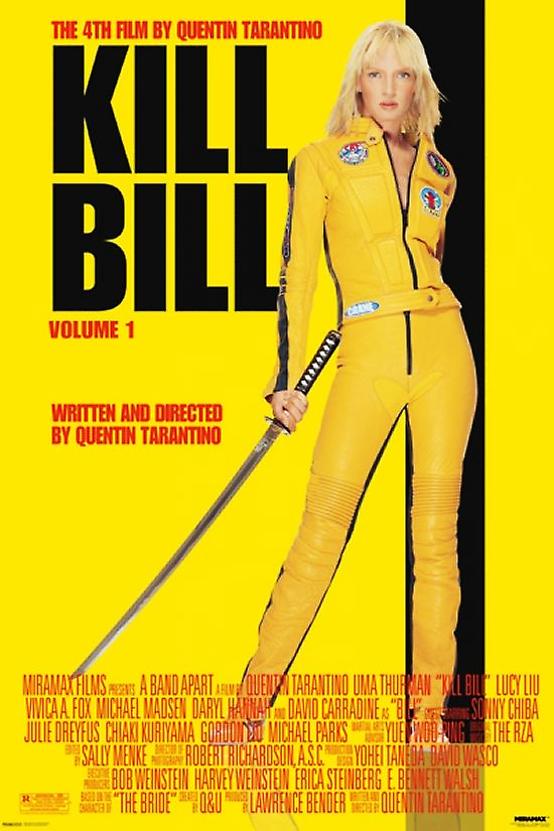

Girato con un budget di almeno $60,000 (solo per l’armeria), Kill Bill è probabilmente – ad oggi – uno dei film di arti marziali più celebri e marketizzati della storia; è anche uno dei film di Tarantino più associabili al cinema di genere di ogni ordine e grado, per quanto l’ispirazione primaria sia dovuta a quelli di Bruce Lee. Al netto del vestiario della sposa, infatti, che indossa una tuta gialla identica a quella di Bruce, Kill Bill (in questo primo volume di quella che, ad oggi, potrebbe essere una trilogia incompiuta, che forse non vedremo mai sullo schermo) palpita di azione, eccesso e violenza in quasi ogni singolo fotogramma.

Le fonti di ispirazione ufficiali sono tre film: The Killer di John Woo (1989), la blaxpoitation di Coffy (1973) ed il western di Per un pugno di dollari (1964); per quanto poi, a ben vedere, si tratti forse del film tarantiniano che omaggia più esplicitamente Lucio Fulci. Non solo per la presenza nella colonna sonora del main theme di Sette note in nero, ma anche per il tipo di violenza esplicita (spesso in primissimo piano, senza risparmiare dettagli) che viene qui omaggiata, rielaborata e riproposta in chiave moderna. Bill, peraltro, è una figura sinistra e difficile da inquadrare, neanche fosse il Jason del primo Venerdì 13, e rimane solo citato da altri personaggi senza vedersi mai (si vedranno solo le sue mani all’inizio ed alla fine del film: per vedere la sua faccia bisognerà infatti aspettare il secondo volume).

Fondamentale in questo film l’apporto della Thurman, che a quanto pare ebbe l’idea di girare un film di arti marziali durante le riprese di Pulp Fiction (e infatti viene anche tributata nei titoli di coda: Based on the character of ‘The Bride’ created by Q and U è riferito proprio a Quentin e Uma), costruendo un personaggio su misura, archetipico dei film di kung fu: l’eroe solitario disposto a qualsiasi cosa pur di soddisfare la propria sete di vendetta.

La Sposa è un personaggio tipicamente da film di genere, che per molti versi (e per via di certe morbose circostanze) evoca uno dei film preferiti (e meno citati dalla critica più hipster) di Tarantino, ovvero Thriller – A grim film. La guerriera disposta a qualsiasi cosa pur di vendicarsi dei propri aguzzini, del resto, farebbe di Kill Bill un vero e proprio rape’n revenge, se non fosse per la sua sostanza spettacolare, quasi da cine-fumetto, lontana dalla semi-amatorialità che rese famosi (quanto insostenibili) quel genere di film. Molti altri riferimenti, del resto, sono difficili da inquadrare per via del doppiaggio italiano, per la cronaca: la celebre pluri-citazione “My name’s Buck, and I’m here to fuck” (che suona meravigliosamente assonante quanto è semplicemente grottesca e priva di musicalità, se resa in italiano) è prelevata da una battuta quasi identica di Robert Englund in Quel motel vicino alla palude.

Nota di merito anche per la colonna sonora, che vede contributi che quasi precedono la fama del film (Nancy Sinatra, The RZA, SFX), brani classici del cinema di genere (Bacalov, Vince Tempera), e altri più di nicchia o raffinati (Neu!). Con un body count degno di uno slasher (si contano in questo episodio 95 morti in tutto), Kill Bill Vol. 1 venne girato in pellicola Super 35 (3-perf), per quanto poi nei credits figuri “Filmed in Panavision“. La scena più esaltante di una pellicola che nasce per esaltare lo spettatore, lasciando svariate parentesi aperte, rimane quella finale: la lotta della Sposa contro gli 88 Folli (Crazy 88, che ci ricorderanno poi ironicamente che “non erano veramente 88“), un omaggio esplicito alla cinematografia kung-fu anni 70 e 80 (soprattutto all’incompiuto Game of death, citato tra gli altri in Bruce Lee La leggenda), ma diventa anche un modo per il regista per aggirare un vincolo imposto all’epoca dalla MPAA, che non gradì l’eccesso di sangue durante quella sequenza.

Una sequenza interminabile, accattivante quanto paradossalmente (penso) poco realistica anche per un film di arti marziali: del resto Tarantino è sempre stato il re dell’omaggio quanto dell’eccesso, ed impiegò 17 ciak e ben 6 ore di lavoro di cui molto girato con una steadicam (l’operatore ne uscì esausto, da quello che ne sappiamo). Nonostante la lunghezza eccessiva dell’opera, il regista è stato poi abile a tenere alta l’attenzione (apre furbescamente una parentesi sul figlio della sposa proprio negli ultimi secondi del film, ad esempio), anche perchè il rischio di diluire la trama era altissimo, e ne sarebbe risultato, all’atto pratico, un film molto meno consistente di quanto non sia in realtà.