1930: Marco è un veterano della prima guerra mondiale che è diventato un cacciatore di taglie nonchè un maiale antropomorfo.

In breve. Film di animazione giapponese dai toni tendenzialmente leggeri, quanto impegnativi e politici da altri. Concepito sulla falsariga di un manga scritto dallo stesso regista, assume un tono serioso da un lato e scanzonato dall’altro.

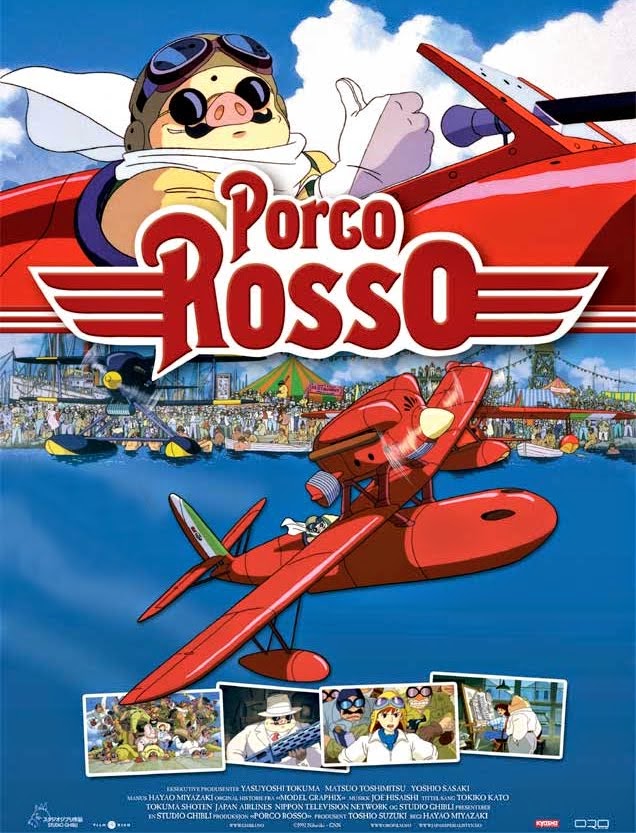

Scritto e diretto dal co-founder dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki, Porco Rosso esce nel 1992 come prodotto di intrattenimento puro, dai tratti leggeri e disimpegnati e, come raccontato da Gualtiero Cannarsi che ne ha curato uno specifico doppiaggio italiano (uscito come Il maiale rosso, anno 2010, Festival del Cinema di Roma), “un film leggero per uomini d’affari stremati da lavoro, ipossia cerebrale e jet-lag“. La sobrietà tematica di Porco rosso, a ben vedere, è relativa: il protagonista, nello svolgersi della storia, è diventato un maiale antropomorfo (che è un dettaglio quasi dato per scontato, tanto più che non viene esplicitamente detto come ciò sia avvenuto, anzi il suo racconto è per certi versi vago e rimane tendenzialmente poco impresso nella memoria). Ma è soprattutto un bersaglio del regime fascista.

La storia è ambientata in Italia nel Ventennio: Marco (nella storia, in molti casi, più semplicemente “Porco“) è considerato un sovversivo pericoloso, un maiale in ogni senso, il che assume una parvenza di vera e propria metafora (un porco rosso, peraltro, quindi tendenzialmente comunista). Viene anche invitato a rientrare nell’esercito e ad abbandonare la propria attività di cacciatore di taglie dell’aria, cosa che rifiuta: questo perchè piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. Nella sequenza surreale e commovente in cui assistiamo alla storia della sua trasformazione, non capiamo effettivamente da cosa sia dipesa: verrebbe da pensare ad un sortilegio, ma per certi versi (come suggerito dalla scheda del film sulla rivista online AsiaMedia) sembra essere dovuta soprattutto al senso di colpa e di sfiducia, nell’essere l’unico sopravvissuto ad un attacco aereo che ha ucciso tutti i suoi compagni di volo.

L’aspetto sentimentale, poi, occupa – con un stile essenziale e garbato costruito più su pudiche allusioni, mai troppo esplicite – buona parte della storia: Porco si barcamena tra almeno due relazioni amorose, di cui una totalmente idealistica con la nipote diciassettenne dell’uomo che ha ricostruito il suo aereo (Fio) che ha anche deciso di accompagnarlo in missione, e l’altra altrettanto vaga con Gina, cantante e proprietaria di un locale molto frequentato dai “pirati dell’aria”. Nella storia c’è giusto il tempo di costruire un antagonista, Curtis, un americano presuntuoso e donnaiolo che sfida Porco in una battaglia aerea, con la promessa di sposare Fio se dovesse averla vinta.

Al di là dell’aspetto politico – aspetto da non sottovalutare – Porco Rosso è un omaggio alla passione di Miyazaki per la storia dell’aeronautica, tanto che lo stesso nome Ghibli fa riferimento al bimotore del Caproni Ca.309 prodotto realmente negli anni ’30 dalla Caproni Aeronautica Bergamasca, e molti piloti citati sono realmente esistiti (Francesco Baracca, Adriano Visconti, Arturo Ferrarin). Inizialmente era stato concepito come film-tributo di circa 40 minuti per conto della Japan Airlines, e poi l’idea venne espansa e divenne un vero e proprio lungometraggio. In seguito, il regista lo definì semplicemente foolish: una piccola follia, pensata come mashup tra il mondo delle fiabe classiche e quello, dai contorni più vaghi, di quelle per adulti. Questo dovrebbe autorizzarsi a non urlare troppo facilmente al capolavoro, anche in considerazioni di alcuni rallentamenti narrativi che sembrano, per certi versi, allungare il brodo più del dovuto.

Tenendo conto della genesi della storia e della sua derivazione, la valutazione rimane positiva per quanto, ovviamente, probabilmente non dotata del pregevole dono della sintesi. Questo per quanto siano obiettivamente divertenti – essendo un film di intrattenimento puro per circa metà della sua portata – le allusioni, i siparietti e gli stereotipi bonari sugli italiani: i pirati dell’aria più tonti che cattivi, le donne giovani quasi sempre incantevoli (Gina, ad esempio, evoca nelle fattezze la femme fatale modello Fujiko Mine di Monkey Punch), le anziane sempre cordiali, le bambine frivole e pestifere, lo stesso Porco che rappresenta l’italiano ironico, beffardo e anarcoide (e naturalmente donnaiolo).