Hans è un nano da circo innamorato di una trapezista, la quale ne asseconda le galanterie solo per convenienza.

In breve. L’unico difetto di Freaks è che non vedremo mai la versione uncut, perchè venne massacrata dalla censura per via delle reazioni negative del pubblico dell’epoca. Al netto di questo, un capolavoro crudele e significativo, che lascia il segno ancora oggi.

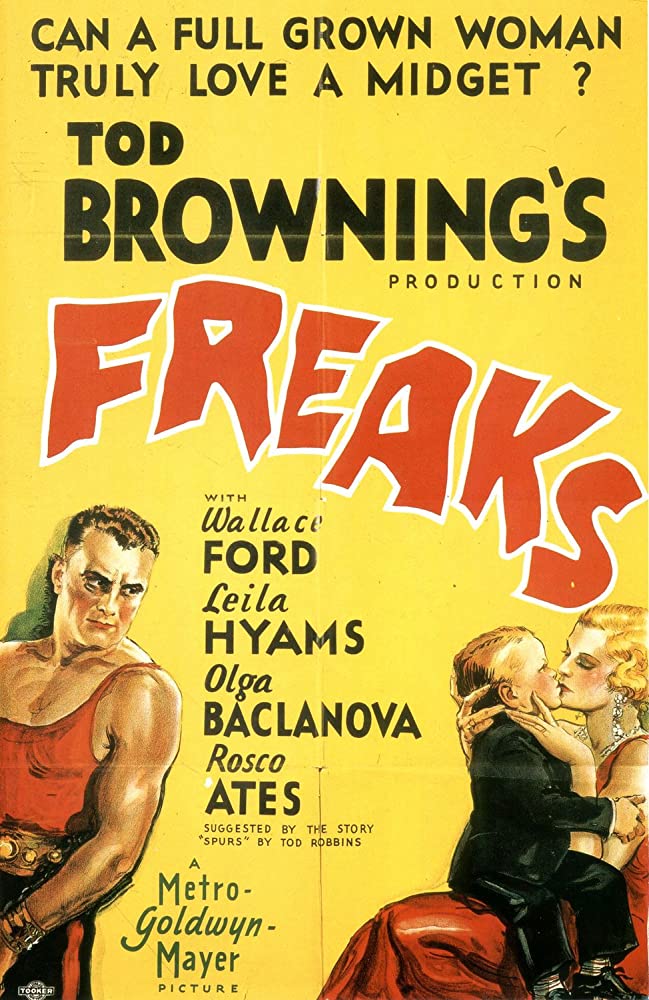

Può una donna amare davvero un nano? Leggere più volte la tagline di Freaks è il modo migliore per approcciare alla sua visione: film del 1932, recitato secondo i canoni espressionisti e tormentato da numerosi problemi di scandali e di distribuzione. Tra i film maledetti forse per eccellenza, peraltro, dato che una parte del film particolarmente cruda pare sia andata perduta per sempre: as usual, tagliata dalla censura d’epoca.

La storia è semplice: una trapezista bella e calcolatrice di nome Cleopatra, intepretata da Ol’ga Vladimirovna Baklanova, approfitta biecamente dell’invaghimento del nano Hans (Harry Earles) per farsi prestare denaro e ricevere regali di ogni genere. Non solo: fa finire la precedente relazione dell’uomo (che ha un’aspetto da bambino e, per inciso, interpreta splendidamente la parte) e, durante un matrimonio simulato, cerca più volte di avvelenare il consorte al fine di rubargli l’eredità.

Questo scatenerà una feroce vendetta da parte dei freaks, che si rivolteranno contro i “normali” in una modalità piuttosto brutale e con reminiscenze strutturali del racconto Hop-Frog di Poe: lei sarà mutilata e diventerà una spaventosa “donna gallina”, mentre il suo amante sarà castrato e avrà un futuro da cantante in falsetto (quest’ultimo dettaglio non si vede nel film, ma era previsto dalla sceneggiatura originale). Esiste anche un lieto fine imposto dalla MGM, in cui si mostra Hans in una bella casa da miliardario ovviamente riappacificato con Frieda: questa sequenza, nella versione in streaming su Amazon Video, non sembra essere presente.

Most big people do, they don’t realize that I’m a man with the same feelings they have (Hans)

Se Freaks è consolidato a livello di cult assoluto, ovviamente, i motivi sono tanti: non ci sono effetti speciali veri e propri, perchè se vediamo un uomo senza gambe camminare con le mani o un’altro senza arti accendersi una sigaretta il risultato, ancora oggi, è ancora più impressionante. Questo dipende anche dalle storie che si raccontarono all’epoca, tra cui quella di una donna che fece causa alla MGM (distributrice del film) perchè, a suo dire, aveva subito un aborto spontaneo dopo aver visto il film. Ad ogni modo, Steven Schneider inserisce Freaks tra i 1001 film da vedere prima di morire – e noi ci sentiamo di dargli ragione, a pieno diritto.

Il soggetto di Freaks è tratto dal romanzo breve Spurs di Tod Robbins, a cui il regista pensava già dal 1927. I veri protagonisti della pellicola furono, storicamente, quelli che comunemente o cinicamente chiamiamo freak: non nel senso squisitamente zappiano del termine, bensì vari uomini e donne affetti da una qualche anormalità o deformità fisica. Ad esempio il nano Harry Earles, la donna barbuta Olga Roderick (che dopo le riprese rinnegò la sua partecipazione, a quanto pare), Frances O’Connor e Martha Morris (le due ragazze senza braccia), le gemelle siamesi Daisy e Violet Hilton, Zip & Pip (Elvira e Jenny Lee Snow), l’ermafrodita Josephine Joseph; Johnny Eck ovvero l’uomo senza gambe, Prince Randian senza nè braccia nè gambe, Koo-Koo “la ragazza uccello” e Schlitze (vestito da donna per motivi di incontinenza).

Il regista aveva lavorato in un circo in gioventù, sia come clown che come contorsionista: la sua familiarità con quell’ambiente fa finito per ispirarlo nel realizzare questo lavoro, che in effetti ci trasporta in modo molto credibile all’interno di un circo, in cui i “fenomeni da baraccone” (senza braccia, senza gambe, nani, con la testa a punta e via dicendo) vengono derisi e segretamente discriminati o sfruttati dai “normali“. All’epoca fece scalpore, e anche tanto, che Browning avesse scelto di usare autentici freak come attori, risparmiando sugli effetti speciali e conferendo alla pellicola un che di realistico che, visto ancora oggi, fa realmente impressione.

Gli intenti di denuncia sociale e di volontà di far riflettere il pubblico su una vicenda tragica e romantica per definizione vennero, all’epoca, travisati come volontà di strumentalizzare gli attori e le rispettive deformità: cosa che Browning non ha mai fatto, proprio perchè mostra i vari uomini e donne discriminati e vittime del cinismo e della perfidia dei cosiddetti “normali”. Al tempo stesso, un film del genere sarebbe improponibile a qualsiasi produzione ancora oggi, motivo per cui lo stato di cult si è consolidato nel tempo, finendo per fare le scarpe (soprattutto a livello visuale) a qualsiasi altro horror eccessivo o violento sia mai stato prodotto.

Negli Stati Uniti, non a caso, Freaks è stato bandito in numerosi stati e città, e a quanto pare ancora oggi è tecnicamente illegale organizzare proiezioni di questo lavoro in molte zone degli Stati Uniti. Nel Regno Unito e in Australia, peraltro, questo film è stato bandito per più di 30 anni dopo la sua prima uscita, e in Italia non è mai ufficialmente arrivato (su Amazon Video è disponibile solo in inglese sottotitolato in italiano).

C’è anche un’altra cosa da osservare: se questo film fosse uscito qualche anno dopo, sarebbe quasi sicuramente stato vittima di facili spettacolarizzazioni, soprattutto che insistessero inutilmente sull’aspetto dei protagonisti o, peggio ancora, trasformando la vicenda in uno snuff e/o shoxploitation. Browning, per quanto massacrato dalla censura (la versione che ci è arrivata del film non è, quasi certamente, una director’s cut), sembra invece molto attento a dosare il linguaggio ed i contenuti, ed è abile a “caricare a molla” la storia, mostrando la derisione e l’arroganza dei due villain per poi esplodere in faccia allo spettatore la fase di revenge.

Distribuito per un certo periodo coi titoli “Forbidden Love“e “Nature’s Mistakes“.