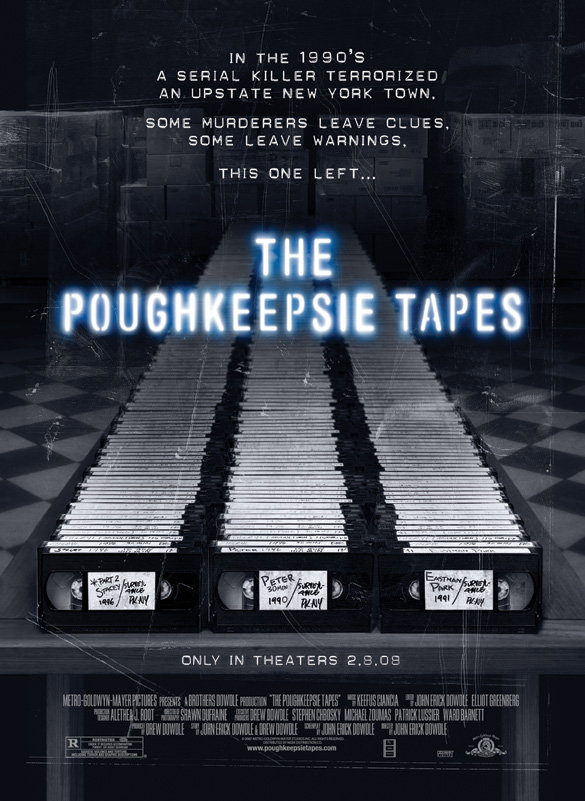

Durante un’ispezione nella cittadina di Poughkeepsie, la polizia ritrova una quantità impressionante di videocassette girate dal serial killer Edward Carver. La storia viene raccontata mediante la proposizione di alcuni di quei nastri, caratterizzati dalle più feroci efferatezze.

In sintesi. Guilty pleasure di quelli sopra la media, sia per il realismo delle immagini che per il tipo di storia. Al netto delle riprese in VHS il cui effetto sembra ottenuto in post-produzione, e che possono non piacere a tutti, rimane tra i migliori finti-documentari horror mai realizzati.

The Poughkeepsie Tapes sarebbe uno shockumentary-mockumentary come tanti, se non fosse per alcune caratteristiche che lo rendono unico, in effetti. Il primo motivo di interesse riguarda la caratterizzazione del killer. In primis possiede determinate parafilìe: da un filmato vediamo che è un looner o feticista dei palloncini, per cui lo scoppio del pallone rappresenta l’estasi dell’orgasmo, ma anche quella della morte. Da un altro filmato viene esplicitata una forma di sadismo del genere master-slave. Il personaggio di Ed viene ritratto nel suo beffardo essere anti-sociale, tanto abile tecnicamente quanto spietato come killer. Come nel cult Henry – Pioggia di sangue è affetto da turbe violente di natura socio-psicologica, ed il film presenta la visione dei suoi delitti dalle VHS trovate dalla polizia, alternata dalle interviste a chi si era occupato del caso. Ed è imprendibile, almeno in apparenza, tanto che la sua storia viene anche sfruttata per lanciare un messaggio contro le conclusioni facili indotte dalla pena di morte (un’altra persona scambiata per lui). Niente male, insomma, per un sotto-genere di horror che, in altri casi (Snuff 102, ad esempio), è più incentrato sulla pornografia delle immagini che sulla sostanza, e che – in questa sede – si richiama a vari film analoghi in cui la storia viene fatta credere come realmente accaduta.

La sopraffazione di Ed riguarda, come suggerito dalla voce narrante, un trauma – o una serie di traumi regressi – in ambito relazionale, che l’uomo compensa nel modo più violento, infierendo sulle vittime e “specchiandosi” nei video che gira come protagonista assoluto, feroce quanto tormentato. Tale caratterizzazione è non soltanto ben definita, ma anche estremamente teatralizzata, come è possibile vedere mentre si riprende, durante alcune torture, nei panni del Medico della peste. Un personaggio della Commedia dell’Arte spaventoso e dal caratteristico “becco”, il che sembra lenire il suo senso di colpa ed aiutarlo e vestire dei panni adeguati rispetto a come potrebbe essere nella realtà. In altri casi comparirà con una tuta anti-contaminazione ed una maschera antigas, anche qui probabilmente a simboleggiare il suo sdoppiamento di personalità. Oltre ad essere un abile manipolatore (cosa evidenziata dalla sindrome di Stoccolma di cui sarà affetta una delle vittime) rimane anonimo, uno della folla, ed è questo che lo rende in definitiva perfettamente inquietante.

In secondo luogo, Ed è anche un abile regista (di riflesso lo è anche Dowdle, ovviamente), in grado di posizionare la telecamera che usa per filmare i delitti in più modalità: in soggettiva tipo Halloween, ma anche mediante singolari angolature sfalsate, che conferiscono un certo senso di inquietudine e fanno sembrare il tutto uno snuff vero. Nulla a che vedere con film analoghi come The Blair Witch Project, comunque, in cui la scelta di non mostrare la strega finiva per sembrare più di comodo che stilistica, senza contare il sottotesto che – se nel succitato era praticamente assente – qui è fortemente radicato nella realtà degli Stati Uniti, paese in cui le storie di serial killer sono iper-amplificate dai media e tanto frequenti da aver scatenato vere e proprie psicosi.

The Poughkeepsie Tapes è anche privo della componente di ostentata amatorialità che accomuna (purtroppo) i prodotti di questo tipo, essendo diretto e sintetico nel suggerire sviluppi e sotto-trame nella storia: ad esempio il killer che si finge solidale con la madre di una delle vittime, riprendendo la scena e filmando la reazione della donna mentre capisce, lentamente, chi abbia davanti. L’orrore del film, peraltro, è spesso di natura simbolica quanto gore: l’inserimento della testa dell’uomo nel cadavere della donna mediante taglio cesareo suggerisce un qualcosa di esoterico, ad esempio – ma questo non viene nè ostentato nè mostrato più dello stretto necessario, evidenziando una buona capacità di sintesi da parte del regista Dowdle (autore anche dello script). Una dote vera e propria, oserei scrivere, per un sotto-genere che andava di moda anni fa come torture porn (in cui l’agonia delle vittime viene ripresa in camera fissa ed in modo lungo, insistito e spesso ostentato), inaugurato nel mainstream da film come Hostel e reso celebre da svariati (quanto, a volte, inutili e fini a se stessi) epigoni.

The Poughkeepsie Tapes rimane avvolto da una coltre di mistero che persiste fino ad oggi, dato che (secondo IMDB) non è mai stato fornito alcun chiarimento ufficiale sul film; una cosa che, in questi casi, è uno standard ai confini del buffonesco, con il regista o qualcuno della produzione che, prima o poi, fa un’intervista e/o rilascia una dichiarazione della serie: “ehi, era solo un film, non era uno snuff movie“. Ad oggi potrebbe essere creduto, ovviamente a torto, uno snuff con reali omicidi al suo interno; ma basta dire che si tratta di un buon prodotto low budget, e tanto basta. Il personaggio dell’inquietante killer è interpretato, per la cronaca, da Ben Messmer, che lo rende teatrale, molto credibile e particolarmente spaventoso, soprattutto perchè non ha nulla di artefatto e sembra seriamente affetto dalle peggiori turbe psichiche.

Un film del genere, passato in sordina all’epoca e mai distribuito nelle sale italiane (ha avuto più di un problema di distribuzione, e solo da qualche anno esiste in DVD), non può ragionevolmente rientrare tra i film consigliati, ma può essere visto per provare sensazioni diverse dal solito, ed affacciarsi fuori dal mainstream verso i meandri dell’horror realistico: in fondo potrebbe essere un buon inizio.