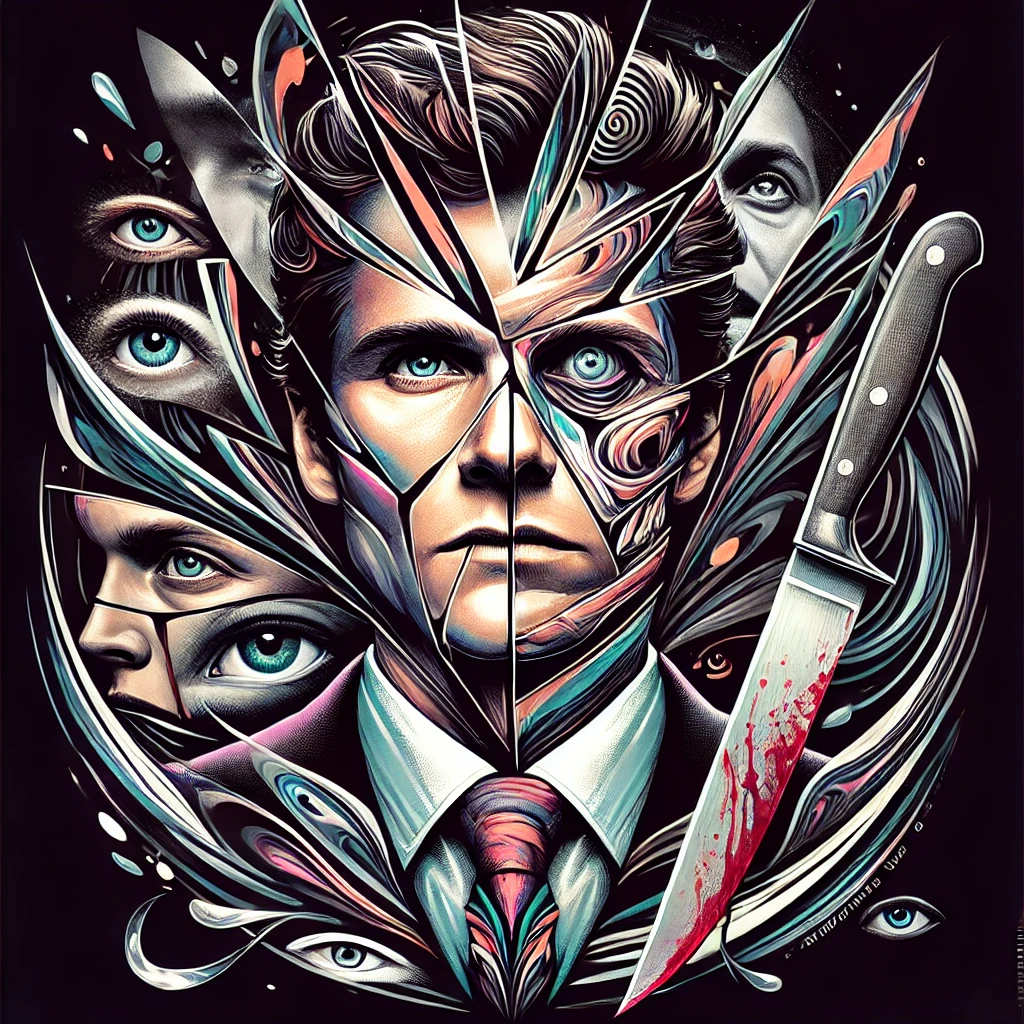

American Psycho è una delle gemme del genere thriller psicologico anni Novanta, un epitomo di ciò che può diventare il cinema prima di essere un cult – mentre il personaggio di Patrick spaventa e attrae il pubblico nello stesso tempo. La figura di Patrick è stata sviscerata da un paper scientifico di Isacc Tylim, in cui si parte dall’idea del mito dell’individualismo e dell’autosufficenza propinati dalla cultura USA, intrisa di capitalismo e individualismo di marca liberista. Il personaggio si erge quale esempio ideale di narcisista maligno o perverso, un concentrato di narcisismo “classico” e di componenti violente, sadiche e antisociali, in cui emergono componenti di machiavellismo (mantenere una parvenza rispettabile a dispetto degli orrori che vengono segretamente perpetrati), dipendenza amorosa, relazioni tossiche, manie di grandezza.

Ma cosa possiamo raccontare del discusso finale? C’è una certa ambivalenza che ha incuriosito gran parte del pubblico del film. Proviamo a ricostruire e capire meglio.

Subito dopo aver commesso due delitti (prima Elizabeth, poi Christie) e aver rotto la sua relazione con Evelyn, si reca ad un bancomat e vede un gatto, che sembra voler essere inserito assurdamente nello sportello. Questo porta Patrick a valutare la possibilità di sparare l’animale, ma viene fermato da una passante che pagherà l’intromissione con la vita. A questo punto viene inseguito dalla polizia, e dopo una fuga grottesca si rintana nel suo ufficio e confessa al suo avvocato, in un messaggio in segreteria, di aver commesso circa 40 delitti.

La mattina seguente Patrick vorrebbe ripulire l’appartamento di Allen, ma lo trova vuoto e in vendita: viene apparentemente raggirato da un agente immobiliare, nel frattempo il personaggio di Jean trova alcuni disegni dettagliati degli omicidi nell’ufficio del killer. Bateman vede il suo avvocato e menziona la sua segreteria telefonica, ma sembra che all’avvocato Carnes non importi nulla, o ancora peggio: sembra che ciò di cui si parla non sia mai avvenuto perchè impossibile o paradossale.

Ormai esausto ed incerto sulla propria vita, torna dagli amici di sempre come se nulla fosse, riflettendo in chiave socio-politica (riferimento a Ronald Reagan) sulle sue colpe, reali o immaginarie che fossero. Soprattutto, come il protagonista di Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, adombra con timore l’idea che non sarà mai punito per quello che ha fatto. Patrick conclude di sentirsi in costante dolore, che desidera che il suo dolore venga inflitto ad altri e che la sua confessione non ha significato nulla.

Il finale di American Psycho, ispirato – lo ricordiamo – al celebre romanzo di Bret Easton Ellis, è sicuramente ambiguo e lascia spazio a molte interpretazioni. Alla fine del libro, il protagonista, Patrick Bateman, si rende conto che le sue azioni violente, che sembravano essere state reali, potrebbero essere state solo frutto della sua mente distorta. Delle allucinazioni, in tutto o in parte, sulle quali viene lasciato spazio all’interpretazione del pubblico.

Nel capitolo conclusivo, Patrick effettivamente confessa i suoi crimini, ma viene ignorato da chi lo circonda. La sua vita continua come se nulla fosse accaduto, suggerendo che la sua follia e la sua violenza siano invisibili alla società, che preferisce ignorare il male che lo circonda. L’epilogo lascia quindi in sospeso la domanda se Bateman abbia davvero commesso gli omicidi o se siano stati solo parte di una fantasia delirante. Il romanzo si conclude con una profonda riflessione sulla superficialità, l’alienazione e l’inconsistenza della società degli anni ’80 negli USA, dove la violenza e l’orrore possono essere ignorati, come se non fossero mai esistiti.