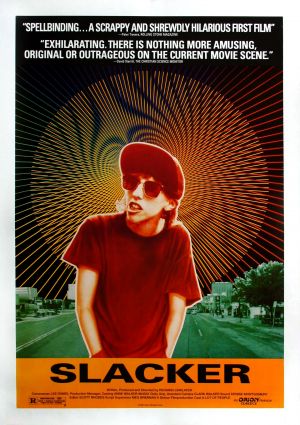

Un giorno apparentemente ordinario ad Austin (Texas), raccontato in mezzo ad una folla di disadattati, emarginati, amanti della letteratura ed artisti.

In breve. Piccolo cult in costante bilico tra dramma e commedia, ed a cui numerosi cineasti si sarebbero ispirati in seguito. Sicuramente rientra nei 10 film “fuori dalle righe” da non perdere.

Con una innovativa struttura – quasi certamente per l’epoca in cui uscì – Linklater ci introduce nel mondo degli under-30 durante gli anni 90, la “Generazione X” che tanto ha subito in termini di snobistici pregiudizi. Uno slacker, in inglese, non è altro che una persona che rifiuta deliberatamente di svolgere un lavoro – e condurre una vita – normale, pur essendone perfettamente in grado di farlo; secondo l’Urban Dictionary il termine può anche fare riferimento a qualcuno che, pur essendo intelligente, non se la senta di fare nessun lavoro in particolare, oppure “una persona che tenda a rinviare le cose all’ultimo minuto, e non appena arriva quel momento… decide che non fosse così importante. Così se ne dimentica“. Viene in mente, in soldoni, un ibrido di più personaggi, incostante ma al tempo stesso vigile e – direi – con la lucidità del Jack Torrance di kubrickiana memoria, in particolare quando afferma (poco prima di impazzire) che “è il senso del dovere che ci frega, amico mio“: è questo ibrido, in fondo, ad essere il protagonista di Slacker, e ne vedremo diverse caratterizzazioni attraverso i suoi numerosi personaggi.

Fannulloni, depressi, apatici e disperati di ogni genere si riuniscono in una “giornata tipo” collegata per semplici flash ed accostamenti spazio-temporali, senza raccontare una vera e propria storia o meglio, forse, raccontandone parecchie. Il loro rifiuto per il senso del dovere indotto dalla società consumistica li porta in una direzione autarchica, che predilige i rapporti umani e le disquisizioni filosofiche alle attività produttive o puramente lucrative. La tragicommedia, del resto, risiede proprio nel non avere idea di come concretizzare quelle idee, che restano così tali e sono destinate a rimanerci. Nel far svolgere il film, che non possiede una trama ma è l’unione di più storie (spesso incomplete, ma poco importa), Slacker non cede al citazionismo fine a se stesso, o peggio all’astrattismo su cui avrebbero virato molte produzioni indipendenti successive: semmai mantiene un focus equidistante, tanto calcolato da sembrare scientifico, sulle varie storie, e rende il clima suburbano di Austin, la città del Texas, il vero protagonista.

In questo, Slacker potrebbe avere anticipato qualcosa del falso documentario o mockumentary, e ciò lo rende ulteriormente affascinante. Al regista andrebbe ufficialmente riconosciuto l’enorme merito di aver realizzato ciò che viene considerato uno dei più importanti film indipendenti della storia del cinema, ad oggi. Lo stesso Linklater, nel ritagliarsi il ruolo del passeggero del taxi (alle prese con un soliloquio da autentico “filosofo urbano” sugli universi paralleli: “ad ogni scelta che fai o decisione che prendi, la cosa che scegli di non fare si separa e forma una sua realtà, sai, e prosegue all’infinito, da lì in poi“) erge una sorta di manifesto sull’eterna indecisione di quella generazione, nata negli anni 70, che ha studiato meticolosamente l’evoluzione della letteratura, del rock e delle sue sperimentazioni (“Una volta ho pranzato con Tolstoj…un’altra volta ero un roadie di Frank Zappa“), ha fatto nascere un nuovo tipo di cinema ed avrebbe assistito allo sviluppo di una tecnologia che, di lì a breve, sarebbe diventata di massa, alla portata di chiunque.

Il racconto di vite decomposta e allucinata di un’intera generazione, verso una rivoluzione che mai sarebbe arrivata, ed un mondo del lavoro – già all’epoca – scheggia impazzita e disumana, per cui si sente inadeguata o fuori misura (“A tutti voi, lavoratori là fuori: ogni singola merce che producete è un pezzo della vostra stessa morte“), tra più sogni e realtà che finiscono grottescamente per perdersi nella propria autocommiserazione (“il sogno che ho appena fatto era come questi, solo che non succedeva niente di strano, cioè… non succedeva proprio nulla“). E se mediamente in un film, nella fase di montaggio, secondo IMDB possono contarsi fino a 1000 tagli, in Slacker ce ne sono solo 163, al fine di dare massima continuità ambientale alle scene, limitando così i passaggi bruschi. Potremmo affermare, pertanto, che Linklater ha realizzato un esperimento unico nel suo genere, che in mano a potenziali imitatori sarebbe facilmente risultato caotico, o peggio poco comprensibile al pubblico.

Grandissima importanza, nel film, tendono ad assumere i fitti dialoghi, quasi sempre permeati di riferimenti alla cultura underground: lo stile metropolitano-bohémien, ciò che in seguito sarebbe stato chiamato grunge in contrapposizione agli yuppies, l’emarginazione, la solitudine, le macchinazioni in piccolo (il figlio che ha investito la madre) ed in grande (le teorie del complotto su JFK), i sogni, le passioni, le piccole band con cui provare ad ammazzare il tempo, ma anche le teorie sugli UFO e sugli allunaggi – molto prima, per inciso, che questi argomenti divenissero un fenomeno di massa come poi, di fatto, è avvenuto grazie al web. Slacker finisce per essere un manifesto degli anni ’90 realistico, a volte crudo e dall’elevato contenuto poetico, per chi all’epoca cercasse un lavoro, una vita, un’identità, il tutto sfruttando un espediente narrativo tipico della letteratura moderna come il flusso di coscienza (Joyce viene citato in almeno un’occasione) e le associazioni di idee.

In questo apparente caos di citazioni e vite sconnesse emerge una sorta di manifesto generazionale: quello della Generazione X, sbandata e priva di riferimenti eppure, al tempo stesso, parte integrante del cambiamento radicale indotto da internet e dal web 2.0 che sarebbe arrivato, a livello globale, di lì a breve. Ed è questo, forse, il senso finale – e più plausibile – di Slacker: quello espresso dal personaggio in una delle ultime battute del film: “…i film sono fotografia, 24 volte al secondo. […] Da giovani si piange per una donna. Poi, quando invecchiamo… per le donne in genere. La tragedia della vita è che un uomo non è mai libero: eppure si sforza di essere ciò che non sarà mai. Ciò che è segretamente temuto… succede sempre. La mia vita, i miei amori, cosa sono adesso? Ma più il dolore aumenta, piu’ questo istinto per la vita in qualche modo si riafferma. La bellezza essenziale nella vita sta nell’arrenderti completamente ad essa. Svegliati, America”