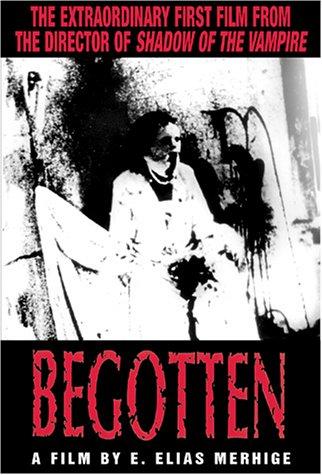

Begotten, per quanto mi risulta, è uno dei film in assoluto più bizzarri e incomprensibili mai visti su uno schermo: mescola al proprio interno trama e messaggi criptici, che diventano chiari (forse!) solo alla fine, lasciando lo spettatore quasi tramortito nel mentre. Ce ne vuole, ad essere onesti, perchè un arthouse puro del genere sia seriamente equiparabile alle allucinazioni lynchiane o alle complesse simbologie annidate negli oscuri horror nipponici o tedeschi: ma nel frattempo il pubblico resta annichilito, e della visione (alla fine dei conti) sopravvive poco o nulla. Sta di fatto che è uno dei film più noti di Merhige, partorito nel 1991 e parte della visionaria esperienza artistica di un regista che, tra le altre cose, ha diretto alcuni dei video musicali più famosi di Marylin Manson.

In breve: guardare “Begotten” per intero è un progetto cinematograficamente suicida, una “mission impossible” da effettuarsi con tempi e modi quasi anacronistici, rispetto alla fruibilità “usa e getta” delle serie TV e dei cortometraggi virali a cui siamo abituati. Begotten è un viaggio di sola andata, che potrebbe cambiare per sempre la vostra idea del cinema, o – più probabilmente – farvi maledire il regista Merhige a vita. Se si riesce a vederlo tutto, senza sbirciare la trama, tanto meglio, ma il senso del film rimane sproporzionatamente più piccolo rispetto al linguaggio utilizzato.

“Come una fiamma che brucia l’oscurità, la vita è carne su ossa che si agitano sulla terra“: questa enigmatica frase chiude l’introduzione dell’opera di E. Elias Merhige, regista sui generis molto debitore dell’espressionismo (suo anche il film L’ombra del vampiro). Il regista di Begotten vuole stupire, questo è certo, e presenta un film essenziale, girato in bianco e nero, senza dialoghi con lo scopo di disturbare, causare shock e, in certa misura, fare discutere. Ma attenzione: qui non si tratta degli equilibrismi simbolici azzardati da Jorg Buttgereit in Der Todesking, i quali (nel loro morboso realismo) si mantengono sia pur vagamente comprensibili.

Il regista Elias Merhige, classe 1964, il cui cognome dovrebbe pronunciarsi come marriage (matrimonio), è noto al pubblico soprattutto per L’ombra del vampito del 2000, e per aver diretto questo unicum del genere affiancato ad alcuni video musicali di Marilyn Manson (Cryptochild e Antichrist superstar, di quello che potrebbe considerarsi il periodo d’oro della produzione di Manson). Merhige esordisce a teatro e pensa a Begotten come opera di teatro sperimentale, mettendolo in scena per un breve periodo. Ad oggi dovrebbe lavorare esclusivamente sui palchi, dopo un terzo e ultimo lungometraggio dal titolo Suspect Zero, del 2002.

Ascolta il podcast di questa recensione

L’ermetismo di Begotten

Nelle notissime Memorie di un malato di nervi l’autore Daniel Paul Schreber racconta della nascita della propria psicosi, seguito di un’educazione rigida e severissima da parte del padre, nei termini di una comunicazione tra i suoi stessi nervi e Dio in persona: scrive infatti che Dio propriamente, in base all’ordine del mondo, non conosceva l’uomo vivente e nemmeno aveva bisogno di conoscerlo: bensì aveva rapporti solo con cadaveri. In Begotten le danze si aprono sulla morte di Dio, intesa in senso letterale e sostanzialmente blasfemo dato che è Dio stesso a suicidarsi. Se quella era l’espressione del singolare misticismo materialista che vive l’autore, e che lo porta ad esprimere la propria visione nevrotica del mondo come agglomerato di raggi e nervi in grado di comunicare a distanza, in Begottone c’è una sequenza altrettanto lacerante e significativa. La morte di Dio che coincide con la nascita del mondo,

All’interno di quella che sembra una piccola baracca, una figura vestita – descritta come “Dio che si uccide” nei titoli di testa – si sventra con un rasoio a mano libera e muore dopo avergli aperto l’addome e rimosso alcuni dei suoi organi interni. Una donna, che rappresenta la Madre Terra, emerge dai suoi resti mutilati. Porta il cadavere all’eccitazione e usa il suo sperma per fecondarsi. Il tempo trascorre e la Madre Terra, visibilmente incinta, sta accanto alla bara del dio morto. Vagando in un mondo vasto e desolato, dà alla luce il Figlio della Terra, un uomo malformato e convulso. Un figlio che verrà presto abbandonato dalla madre, lasciato a se stesso.

Di Designer unknown. The film's production company is Theatreofmaterial. – Propaganda magazine no. 18 (Spring 1992), p. 38 (via the Internet Archive). A similar logo was later used on home media releases of the film—see, for example, the logo on the 1995 VHS tape. Extracted from scan into PNG by uploader., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93449283

La tendenza all’ermetismo in Begotten è ancora più estremizzata, ancora più accentuata nel mostrare crudeltà e violenza, e questo senza che ci siano dialoghi nel film e senza una trama che risulti lampante. Quindi è peggio ancora, se possibile, perchè in più parti lo spettatore non capirà cosa si stia guardando, e non è detto che questo sia un bene: nessun dialogo, nessuna musica, nessun vero punto di riferimento sull’intreccio – se non strane figure mascherate ed incappucciate, che effettuano strani rituali e sembrano vivere fuori dal tempo. Probabilmente, se non altro, un espediente efficace per obbligare il pubblico a vedere il film fino alla fine prima di emettere giudizi.

Significato di Begotten

Begotten: letteralmente significa generato, procreato, il che suggerisce che il film abbia a che fare con il processo della nascita (e sembra proprio essere così). Ad un secondo livello, begotten sembra un termine utilizzato a livello mistico-religioso, con frasi che richiamano al concetto di unigenito (l’unico generato, nella teologia cattolica è Gesù).

Il suicidio di un uomo mascherato all’inizio, il parto di un umanoide tremante, sevizie e violenze di gruppo, rappresentazione di un dolore senza redenzione, senza motivazione apparente, ed ampio spazio alla rappresentazione della natura (tramonti, albe, alberi e vegetazione in generale): per il resto preferisco non approfondire la trama perchè, in fondo, è davvero essenziale e sarebbe imperdonabile banalizzarla attraverso la sintesi. Begotten non è altro che un’insostenibile carovana di orrore distillato da cineforum, reso suggestivo da determinati tipi di inquadrature ed accortezze stilistiche, ed è fondamentalmente distante da qualsiasi stile riconoscibile: certo, si puo’ parlare di sperimentazione pura, ma questa è un’arma a doppio taglio per cui lo spettatore potrà, in molti casi (e comprensibilmente) abbandonare la visione dell’opera dopo neanche 15 minuti. Prendere o lasciare, in qualche modo.

Resta il fatto che Begotten è insostenibilmente violento ed esplicito, e va visto con molta attenzione perchè è facile disorientarsi al suo interno. Il rischio è che il tutto venga declassato ad un delirante radical-chic intellettualistico e fine a se stesso: un rischio, a dirla tutta, abbastanza fondato, che serve – più che a sminuire il gusto e le doti artistiche di Merhige – a mettere in guardia il suo pubblico (chiunque esso sia) a capire un cinema fuori dal tempo (e non solo perchè film del genere sono rari, ed emergono davvero molto raramente). Se lo spettatore regge fino alla fine, del resto, solo dai titoli di coda riuscirà a comprendere il senso dell’opera, e non è detto che l’epifania sia soddisfacente. A molti, tanto per dare un’idea in più, sembrerà di vedere una piece teatrale del Beckett più contorta, espressa in chiave horror-concettuale.

Al di là del tema dell’ambientalismo, secondo me, diventa complesso fornire interpretazioni ulteriori che sconfinerebbero, a mio avviso, in discorsi privi di senso. Tutto sommato l’idea è buona, e nessuno mi toglierà dalla testa che come cortometraggio sarebbe stato decisamente più efficace (e non necessariamente più appetibile, che è una cosa ben diversa). A dirla tutta, come accennavo poco fa, l’idea è tutt’altro che stupida, solo che Merhige non possiede il dono della sintesi (o vi rinuncia deliberatamente), finendo per declinare il tutto in una sorta di elitarismo intellettuale. Forse, inoltre, si dilunga troppo a spaventare, disgustare ed insistere su dettagli poco chiari, col risultato che – alla peggio – rischia solo di annoiare.

Le scene presentano comunque una fotografia notevole, tanto che il regista ha affermato che ogni singolo minuto di girato (72 in tutto) ha richiesto ben 10 ore di lavoro in fase di creazione dell’effetto “pellicola consumata” e del tutto priva di mezzi toni. Ad ogni modo un film che gli appassionati di sperimentazioni orrorifiche e psichedeliche potrebbero gradire e, alcuni, in ogni caso una delle più importanti pellicole di tutti i tempi a livello sperimentativo.

Begotten è noto per il suo stile visuale unico e disturbante, creando una sensazione di surreale oscurità. “Begotten” è un film sperimentale in cui il concetto visivo prevale sulla narrazione convenzionale. La trama è aperta all’interpretazione e il film si presta a una varietà di interpretazioni filosofiche e simboliche. Data la sua natura altamente sperimentale e avanguardista, il film è stato accolto con opinioni molto varie dalla critica e dal pubblico.

I più curiosi, a questo punto, vorranno quasi certamente cimentarsi a vederlo.

Regia e Ideazione

Il film è stato diretto da E. Elias Merhige, che ha anche ideato il concetto. Merhige voleva creare un’esperienza visiva e cinematografica intensa, prendendo ispirazione da influenze artistiche come l’espressionismo tedesco e il cinema surrealista.

Sceneggiatura

La sceneggiatura di “Begotten” è stata scritta da E. Elias Merhige. La trama è minimalista e l’attenzione è posta principalmente sull’aspetto visivo e sperimentale del film. La trama segue il ciclo della creazione, morte e rinascita attraverso una serie di scene surreali e disturbanti.

Produzione

La produzione del film è stata realizzata anch’essa da E. Elias Merhige. A causa del suo stile unico e sperimentale, il budget del film è stato limitato. Merhige ha utilizzato tecniche di ripresa insolite per creare l’atmosfera inquietante del film, tra cui la sovraesposizione delle immagini e la manipolazione in post-produzione.

Cast

Il film presenta un cast molto ridotto e praticamente semi-anonimo, dato che l’accento è posto più sulla rappresentazione simbolica che sui personaggi identificabili. Alcuni dei membri del cast includono:

- Brian Salzberg nel ruolo di “Dio”

- Donna Dempsey in quello della “Madre”

- Stephen Charles Barry in quello del “Figlio della Terra”