1944: cinque soldati americani vengono condannati a morte per motivi diversi in un campo nei pressi delle Ardenne; durante il tragitto si buca uno pneumatico…

In breve. Film di guerra italiano, motivo di grande interesse e decisamente originale, con qualche inevitabile pecca.

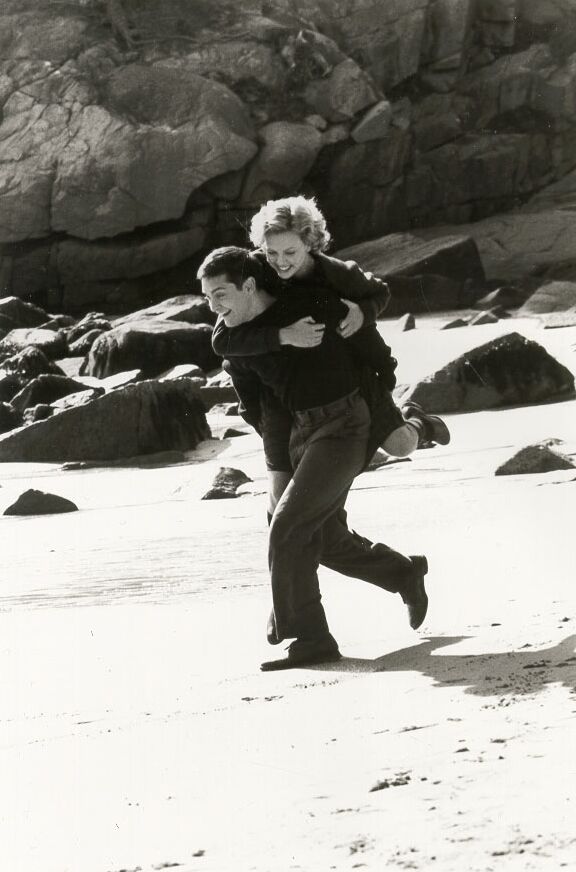

La storia è quella di un gruppo di disertori, durante la seconda guerra mondiale, che si trovano in Francia per essere fucilati: durante il tragitto si creerà per loro una nuova storia, ricca di avventure ed imprevisti. Una lotta per la sopravvivenza che li dovrebbe portare, dopo l’assalto ad un treno, verso la salvezza, nel territorio neutro della Svizzera. Una battaglia contro tutto e tutti, visto che il gruppo si troverà perennemente tra due fuochi, e sarà esaltato il senso di fedeltà tra i commilitoni accomunati dai medesimi problemi, rispetto alla fedeltà alla nazione o a qualsiasi bandiera prestabilità. Un senso di anomala solidarietà tipico del western, di fatto, e di tutto un filone di cinema realistico e di vendetta, da Distretto 13 a I guerrieri della notte e moltissimi altri.

Molta della fama di questo film si deve, almeno in parte, a Quentin Tarantino, amante del cinema di genere e (ri)scopritore di talenti nascosti (spesso e volentieri italiani) che ne ha citato lo spirito ed alcuni passaggi (ma non la trama) all’interno dei suo Inglorious Basterds. Quando in seguito avrebbe diretto il suo Bastardi senza gloria, un film dal titolo identico ma con storia completamente diversa, volle acquistare solo i diritti sul titolo, giusto per evocare questo cinema, questi tempi e questi ritmi. Nel suo caso non si è trattata pertanto di un’operazione di remake, bensì del suo consueto gioco di citazioni: l’opera di Castellari si ricollega ad un filone ben consolidato, da cui eredita una componente di azione ricca di momenti intensi e di siparietti ironici, motivo di interesse sostanziale per il film. La sceneggiatura è stata affidata a Sergio Grieco, autore di film semi-dimenticati di genere prevalentemente poliziesco, tra cui il misconosciuto ed introvabile I violenti di Roma bene: qui, cronologicamente, si tratto dell’ultimo film da lui scritto, in collaborazione con lo stesso regista.

Un film che è forse lontano dal capolavoro di guerra, ma che diverte, avvince e si fa seguire con una sceneggiatura azzeccatissima e varie trovate originali, tra cui i siparietti del baffuto Michael Pergolani (che interpreta il soldato Nick Colasanti) che nella versione italiana è stato doppiato in siciliano. Insomma un cult a tutti gli effetti, con qualche difetto riscontrabile quasi esclusivamente in alcune trovate improbabili, come le mitologiche infermiere tedesche che ovviamente faranno il bagno più sexy possibile nel laghetto. Per il resto, Quel maledetto treno blindato rimane impresso con tutti i suoi protagonisti, tra cui la superba, direi, interpretazione di Bo Svenson, il tenente Yeager attorno al quale ruota l’intera storia.