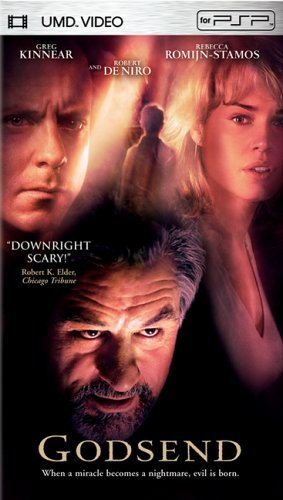

Si tratta di un film del 2004 diretto da Nick Hamm. Il film è un thriller psicologico con elementi di orrore e fantascienza. La trama ruota attorno a una coppia che perde il loro figlio in un incidente tragico e poi accetta l’offerta di un medico di clonare il figlio defunto. La storia esplora le conseguenze etiche e emotive di questa scelta, oltre a presentare elementi di suspense e mistero legati alla natura della clonazione e ai segreti del medico.

Il cast del film includeva attori come Robert De Niro, Greg Kinnear e Rebecca Romijn. “Godsend” è stato accolto in modo misto dalla critica, con alcune lodi per le performance degli attori ma anche alcune critiche per la trama e la sua esecuzione.

Nel complesso, “Godsend” affronta temi complessi attraverso un mix di elementi psicologici, thriller e orrore, concentrando l’attenzione su come le decisioni scientifiche e morali possano avere conseguenze inaspettate e profonde.

Sinossi del film

Il film inizia con la famiglia Duncan, composta da Paul (interpretato da Greg Kinnear) e Jessie (interpretata da Rebecca Romijn), che vivono felicemente con il loro figlio ottantenne, Adam (interpretato da Cameron Bright). Tuttavia, la loro vita viene sconvolta quando Adam muore in un tragico incidente. Devastati dal dolore, vengono avvicinati dal Dr. Richard Wells (interpretato da Robert De Niro), un esperto di clonazione umana. Il dottore offre loro l’opportunità di clonare Adam e dare così loro la possibilità di avere di nuovo il loro figlio.

La coppia accetta l’offerta e Adam viene clonato con successo. Tuttavia, la situazione si complica quando la nuova versione di Adam, chiamata Ethan, inizia a mostrare comportamenti inquietanti e inspiegabili. La famiglia si rende conto che il processo di clonazione potrebbe avere effetti imprevisti sulla personalità e il comportamento del nuovo Adam.

Paul e Jessie cercano di scoprire la verità dietro il programma di clonazione del dottor Wells, e scoprono che il dottore aveva già sperimentato la clonazione su altri bambini, con risultati altrettanto inquietanti. Man mano che la situazione peggiora, Paul e Jessie si sforzano di proteggere il loro nuovo figlio da ciò che potrebbe nascondersi dietro il suo comportamento inquietante.

La trama si sviluppa in un crescendo di suspense mentre la famiglia cerca di affrontare i segreti scioccanti che circondano la clonazione e i rischi che hanno accettato di correre. Il film esplora le sfide etiche e morali legate alla clonazione umana e mette in discussione la natura dell’identità e dell’anima.

Cast del film

- Robert De Niro nel ruolo del Dr. Richard Wells

- Greg Kinnear nel ruolo di Paul Duncan

- Rebecca Romijn nel ruolo di Jessie Duncan

- Cameron Bright nel ruolo di Adam Duncan / Ethan

- Jenny Levine nel ruolo di Barbara Clark

- Deborah Odell nel ruolo di Elaine

- Henry Czerny nel ruolo del Prete

- Jake Simons nel ruolo di Max Shaw

- Miko Hughes nel ruolo di Jake Duncan

Spiegazione del finale

Nel finale di “Godsend”, Paul e Jessie scoprono che il dottor Wells aveva clonato numerosi bambini in passato, cercando di creare una mente geniale ma con risultati disturbanti. I bambini clonati manifestavano comportamenti instabili a causa del tentativo di condizionamento del dottor Wells.

Paul e Jessie cercano di liberare Ethan dall’influenza del dottor Wells. Nel culmine, affrontano il dottore nel suo laboratorio e una lotta fisica ne risulta. Durante la lotta, Paul accidentalmente uccide il dottor Wells. Rendendosi conto dell’orrore degli esperimenti del dottore, Paul e Jessie decidono di distruggere tutte le prove dell’esperimento bruciando l’istituto di ricerca.

Nel finale, la famiglia cerca di ricostruire la loro vita lontano dall’orrore della clonazione e delle manipolazioni genetiche. Sembra che stiano cercando di iniziare una nuova vita insieme, affrontando le sfide come una famiglia unita.

Il film si conclude sulla nota di speranza mentre la famiglia si impegna a lasciarsi alle spalle gli orrori del passato e a guardare verso il futuro.