Gli eunuchi sono uomini che sono stati sottoposti a castrazione, cioè alla rimozione o all’asportazione delle parti genitali maschili, che includono solitamente i testicoli. Questa pratica veniva spesso eseguita in passato per vari motivi sociali, culturali, religiosi o pratici. Gli eunuchi potevano essere impiegati in diversi ruoli e contesti all’interno della società.

Ecco alcune delle funzioni storiche dei eunuchi in diverse culture:

- Corte reale: Gli eunuchi venivano spesso impiegati nelle corti reali come servitori, custodi dei palazzi, amministratori, consiglieri o anche come guardie del corpo per le donne di alto rango. In alcune culture, come quella cinese, i eunuchi hanno avuto un ruolo importante nelle corti imperiali per secoli.

- Religione: In alcune religioni e culture, gli eunuchi erano coinvolti in ruoli sacri o cerimoniali nei templi o in altri luoghi religiosi. Potevano servire come guardiani dei luoghi di culto o partecipare a rituali specifici.

- Harem: Nei contesti delle culture orientali, i eunuchi spesso facevano parte degli harem, che erano i luoghi riservati alle donne e alle concubine di un sovrano. I eunuchi avevano il compito di custodire le donne all’interno dell’harem e di eseguire altri incarichi.

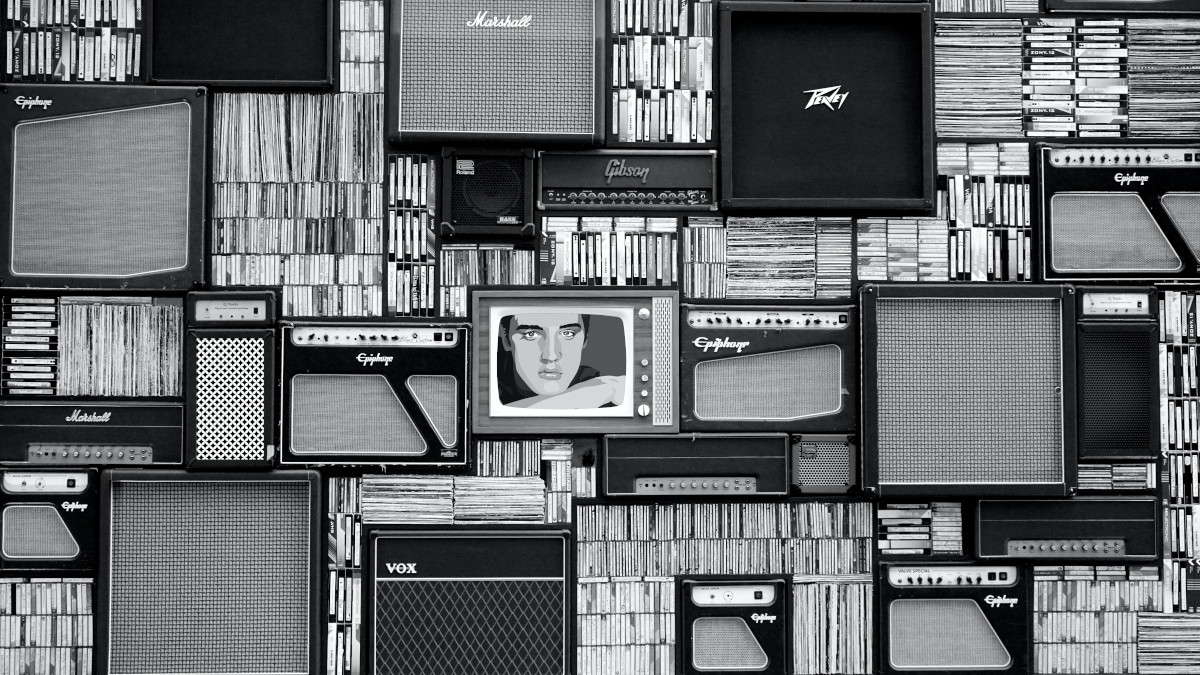

- Musica e intrattenimento: In alcune culture, i eunuchi venivano impiegati come cantanti, musicisti o intrattenitori nei palazzi e nei luoghi di intrattenimento.

- Guardie reali: In alcuni casi, i eunuchi venivano addestrati come soldati o guardie reali, poiché si riteneva che la loro mancanza di desiderio sessuale potesse renderli più fedeli e devoti al loro dovere.

Va notato che la pratica della castrazione e l’impiego dei eunuchi variavano notevolmente da cultura a cultura e da epoca a epoca. Oggi, la castrazione non è più praticata in modo esteso come in passato e le funzioni storiche dei eunuchi sono in gran parte obsolete. Tuttavia, il concetto dei eunuchi ha lasciato un’impronta nella storia e nella cultura di molte società nel corso dei secoli.

Eunuchi nel cinema

Ci sono diversi film che trattano il tema degli eunuchi o che presentano personaggi eunuchi. Gli eunuchi sono uomini che sono stati castrati, spesso per servire in ruoli specifici nelle corti reali, nei templi o in altre funzioni sociali. Ecco alcuni film che affrontano il tema degli eunuchi:

- “L’ultimo imperatore” (1987) – Diretto da Bernardo Bertolucci, questo film racconta la vita di Pu Yi, l’ultimo imperatore di Cina, e include personaggi eunuchi che fanno parte della sua corte.

- “The White Countess” (2005) – Questo film diretto da James Ivory racconta la storia di un diplomatico cieco durante gli anni ’30 a Shanghai e presenta un personaggio eunuco interpretato da Luo Yan.

- “The Beguiled” (2017) – Diretto da Sofia Coppola, questo film è ambientato durante la guerra civile americana e segue un soldato ferito che finisce in un collegio per ragazze, dove vive anche un personaggio eunuco interpretato da Addison Riecke.

- “Il grande colpo dei 7 uomini d’oro” (1966) – Questo film italiano di comicità avventurosa include un gruppo di personaggi eunuchi che partecipano alle avventure del film.

- “Addio, mia concubina” (1993) – Diretto da Chen Kaige, questo film cinese segue la vita di due attori dell’opera cinese attraverso i cambiamenti politici e sociali della Cina nel XX secolo. Il film presenta personaggi eunuchi e offre uno sguardo dettagliato sulla cultura e sulla storia cinese.

- “The Castrato” (2007) – Questo documentario diretto da Larry Weinstein esplora la storia dei castrati, con particolare attenzione alla loro influenza nella musica operistica europea.

- “Oxhide II” (2009) – Questo film cinese diretto da Liu Jiayin è un documentario sperimentale che segue la vita di una famiglia cinese. Il film presenta un personaggio eunuco e offre una rappresentazione unica della vita quotidiana e delle dinamiche familiari.

- “The Pillow Book” (1996) – Diretto da Peter Greenaway, questo film è ispirato al “Pillow Book” di Sei Shonagon, un’opera letteraria giapponese dell’XI secolo. Il film presenta un personaggio eunuco interpretato da Ewan McGregor.

- “Eunuch” (1986) – Un film indiano diretto da K. Shankar, che segue la storia di un ragazzo che diventa eunuco e la sua lotta per l’accettazione sociale.