Su internet è nota come Lucy, e gestisce un proprio blog sui big data. Di recente ha proposto un uso curioso dell’intelligenza artificiale nota come DALL E, creata dalla OpenAI nel 2021 – una delle innovazioni forse più importanti in questo ambito tecnologico che consiste, in breve, in un software avanzato in grado di generare immagini a partire da una descrizione testuale. Nel senso: diamo in input “disegna un cavallo” e DALL E riesce a disegnarne uno, in modo originale e senza ricopiare immagini già esistenti, peraltro con vari stili, angolature e sfumature del soggetto.

Non solo: DALL E riesce a processare input complessi in linguaggio naturale, come ad esempio “disegna un cavallo che usa un computer mentre beve il caffè“, mediamente entro pochi minuti a seconda della risoluzione richiesta per l’immagine.

La tecnologia in questione è profondamente perturbante, nel senso freudiano del termine: sappiamo cosa significhi chiede ad un computer di farci un disegno sulla base del nostro input descrittivo, possiamo intuirne la portata e ne ammettiamo, in media, la possibilità. Ma il pensiero che il disegno realizzato possa risultare inatteso, spaventoso e destabilizzante sembra inscindibile dalla tecnologia stessa, e questo porta il dibattito etico, sostanziale e tecno-cratico in una direzione di cui si continuerà a parlare a lungo, a mio avviso, nei prossimi anni. Del resto questo è ciò che restituisce DALL E se gli chiediamo di disegnare:

– Una scimmia che programma sorseggiando una birra fresca

– Cani che giocano a #scacchi.

– Un ingegnere informatico che gioca a pallone (in porta).

– Un pinguino che fa skateboard a Roma, nei pressi del Colosseo.

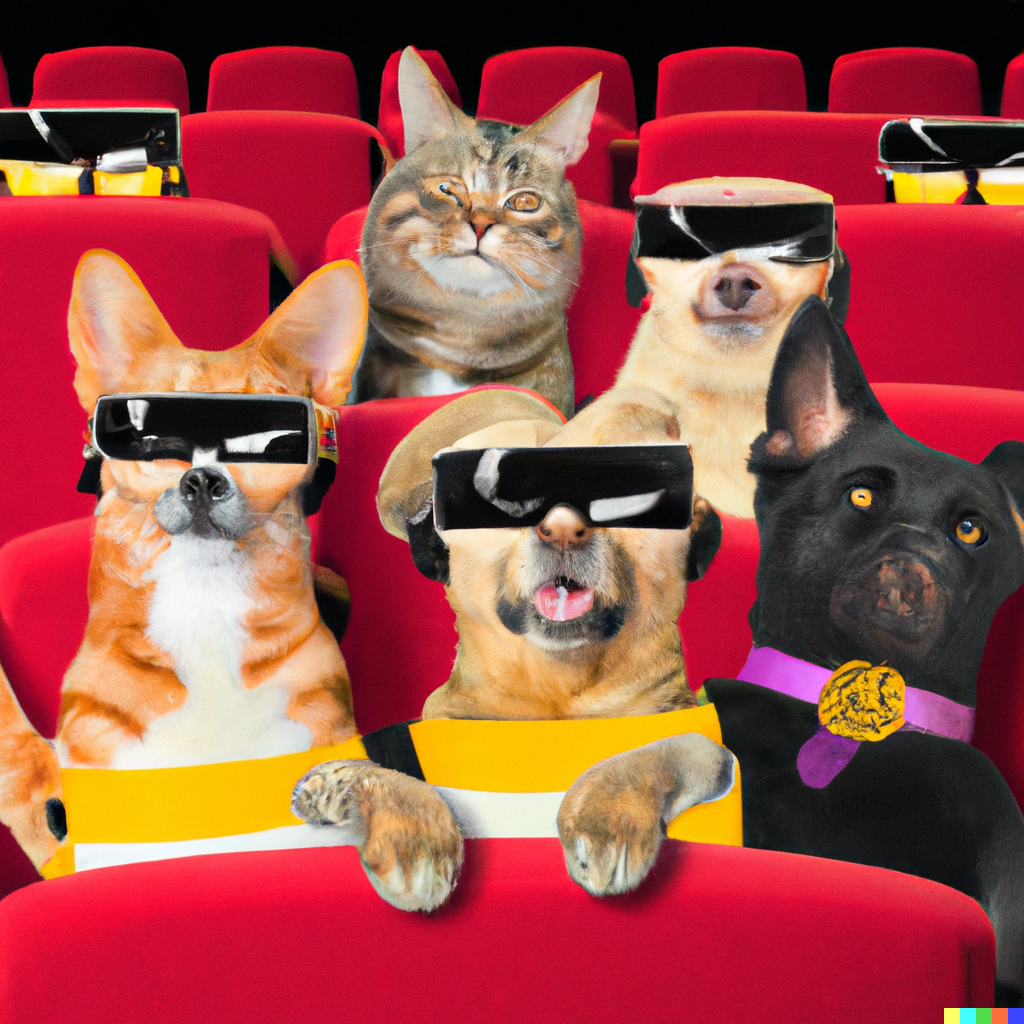

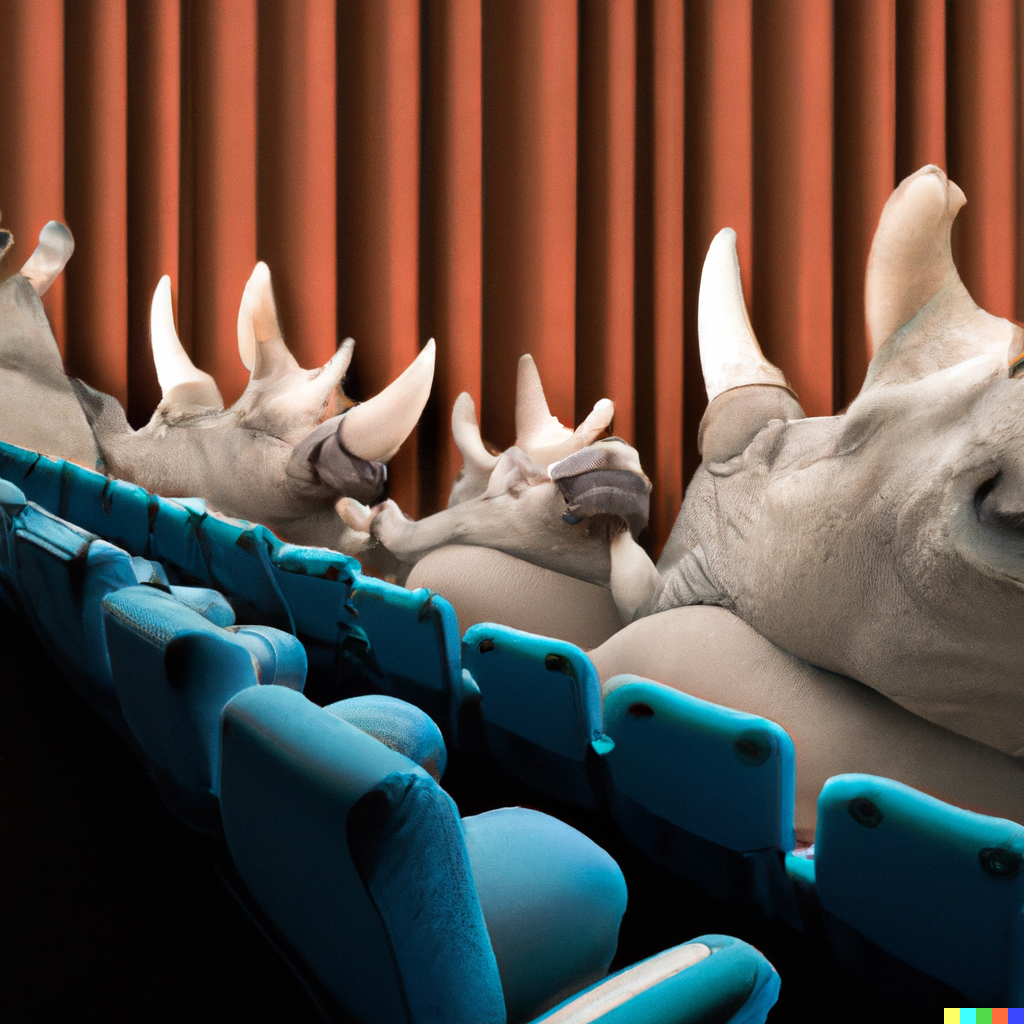

– Una tigre al cinema che mangia popcorn.

Molto interessante, senza dubbio, quanto suggestivo per una potenziale generazione di artisti visuali che potrebbero dover imparare a scrivere, per poter disegnare. Il tutto ha portato Lucy a porsi una domanda interessante: riuscirà DALL E a riprodurre le copertine di celebri album musicali dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Nirvana e dei Pink Floyd?

La risposta sembra essere affermativa (fonte delle immagini).

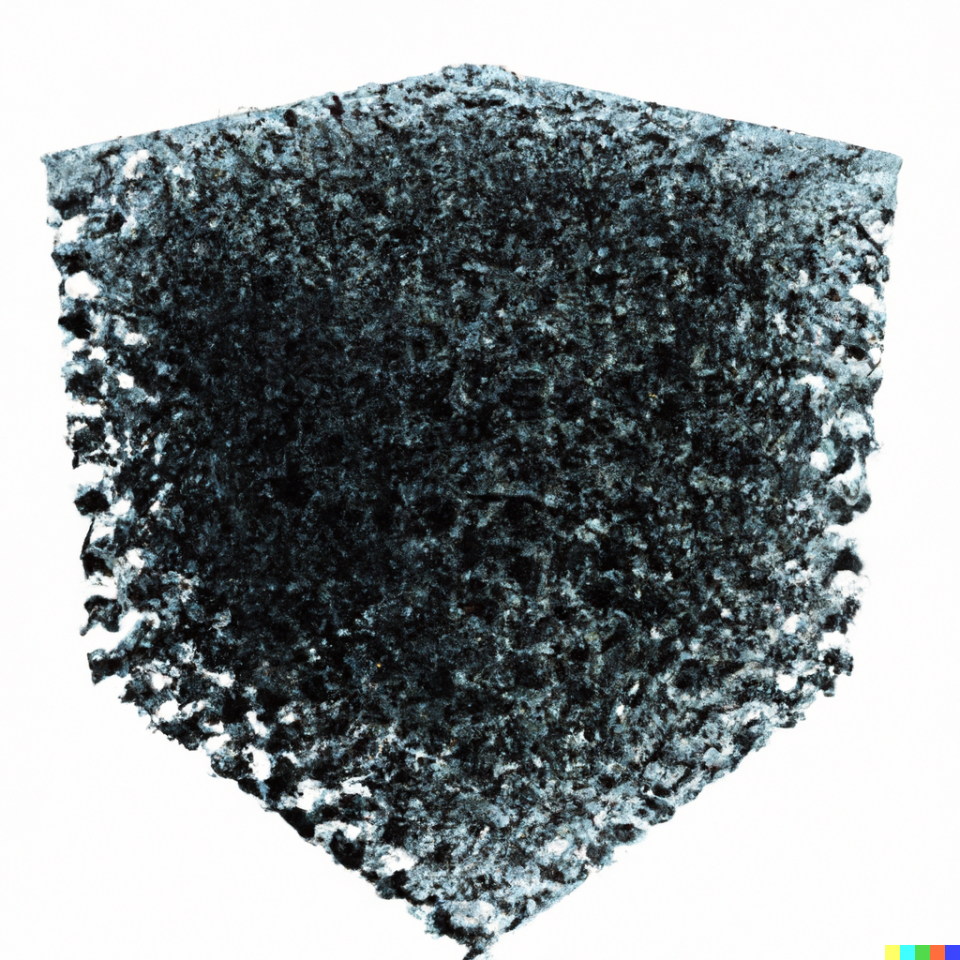

The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground & Nico

A banana on a white background in the style of Andy Warhol: questo l’input che ha prodotto il risultato seguente, ricalcando addirittura lo stile di Warhol “su richiesta”. Niente male, per essere il prodotto di un algoritmo. La copertina originale è diversa ma, a suo modo, l’algoritmo di IA ha saputo ricrearla in modo originale.

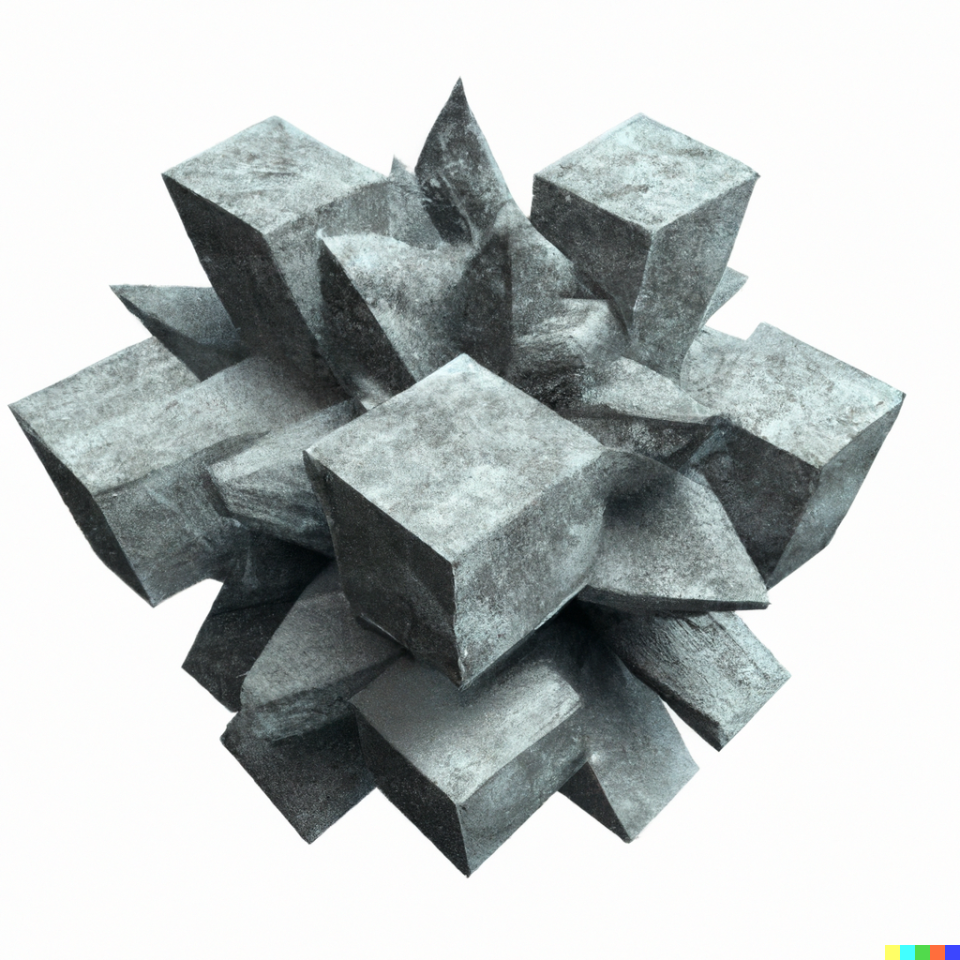

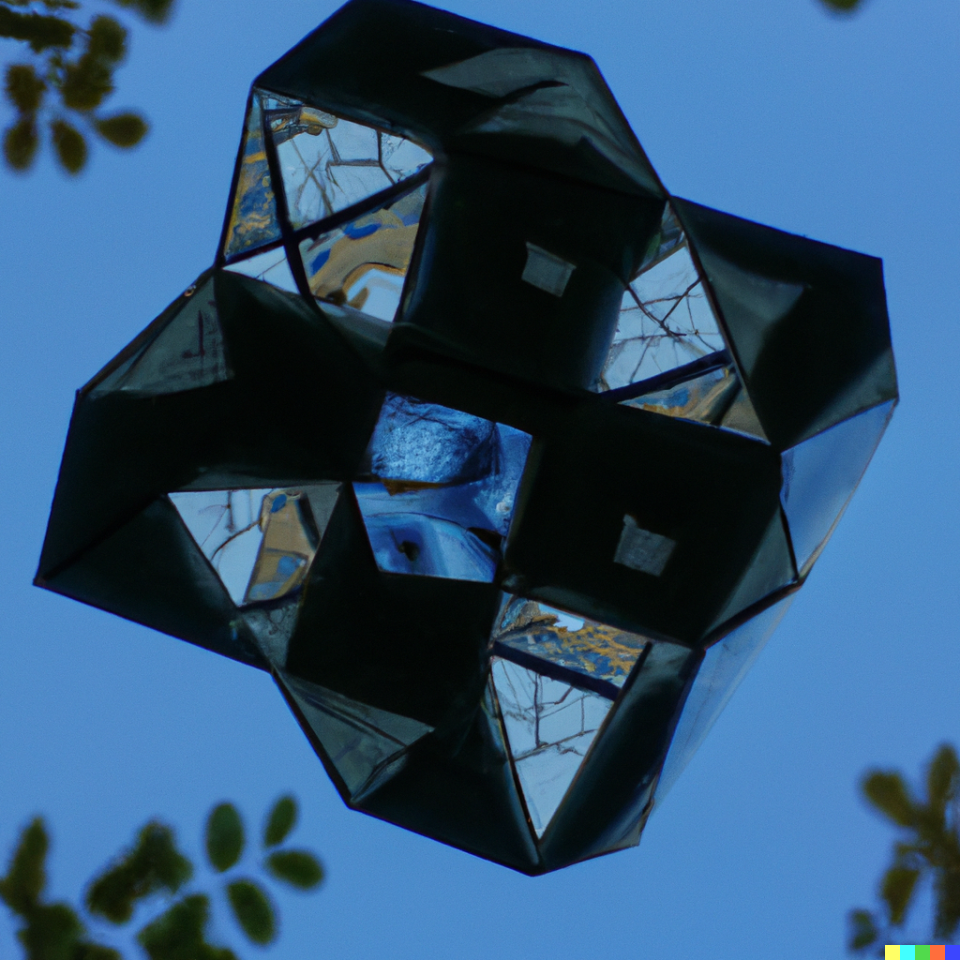

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

Qui abbiamo una delle copertine forse più complesse da riprodurre per la macchina (Welcome to the machine, parafrasando i Pink Floyd): il problema principale è infatti nel descrivere in modo testuale e comprensibile la posizione del prisma rispetto alla rifrazione, ed i risultati sono frammentari quanto, a loro modo, emblematici – e in qualche modo onirici.

Pink Floyd – Wish You Were Here

Anche qui abbiamo una reinterpretazione creativa della copertina originale, rappresentata da due uomini (di cui uno in fiamme) che si danno la mano: l’IA ha pensato di rappresentarli di fronte ad un’industria, di cui una dal sapore vagamente post apocalittico.

Nirvana – Nevermind

Anche in questo caso la copertina è stata riprodotta in maniera impressionante: da più angolazioni, con stili differenti e con una sostanza abbastanza fedele alla copertina originale.

The Rolling Stones

Le labbra realizzate sul modello cartoon ed associate ai Rolling Stones sono diventate ormai iconiche: le originali sono state concepite e disegnate a suo tempo da John Pasche, ispirate dal desiderio di Mick Jagger di votare, a quanto pare, un tributo alla dea Kalì della tradizione indù ed al senso energizzante.

L’immagine è la copertina di una antologia della band di Mick Jagger del 1983.

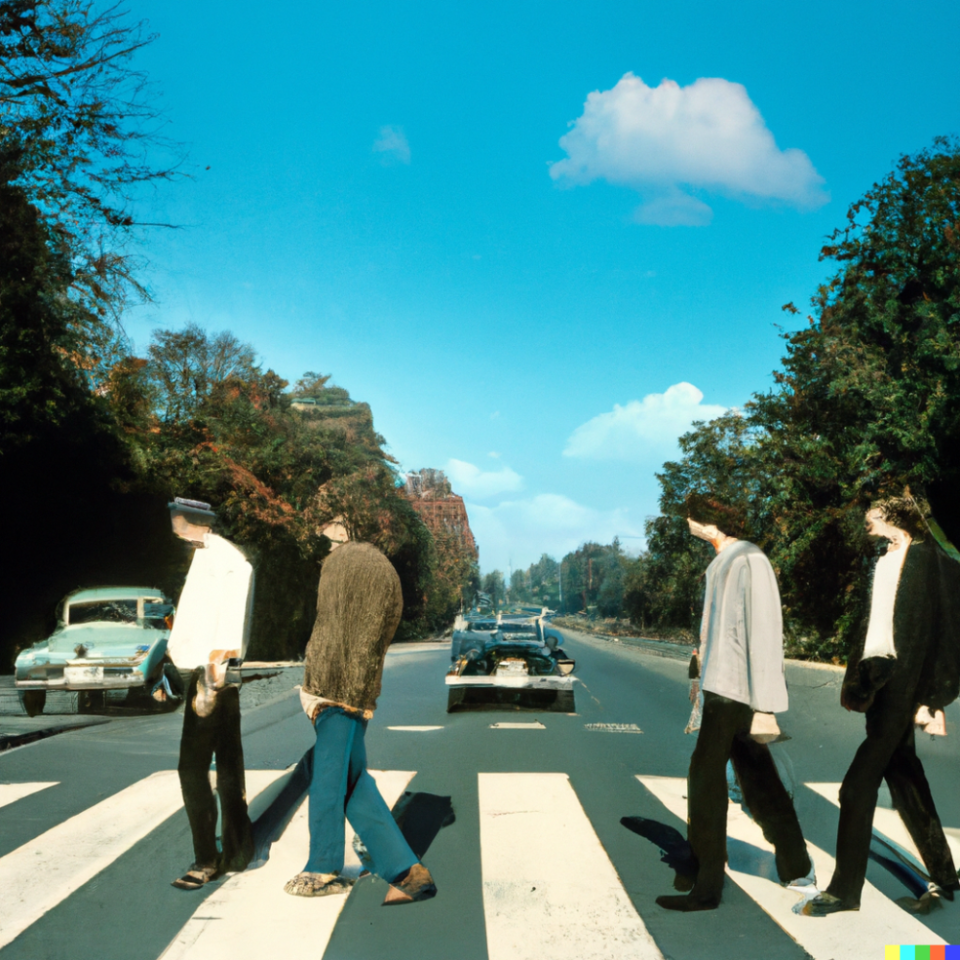

The Beatles – Abbey Road

In questo caso abbiamo un’immagine abbastanza fedele rispetto al celebre originale, tratto dal dodicesimo album dei Beatles, del 1969. Siamo in pieno fermento – non solo musicale – e i quattro di Liverpool si ispirano ad Abbey Road, una delle vide che li aveva visti incontrarsi più volte in passato per quello che sarebbe diventato, di fatto, il loro ultimo album.

L’intelligenza artificiale è riuscita a riprodurre la celebre camminata beatlesiana al netto dei visi, che la data scientist è riuscita a riprodurre inizialmente da angolazioni differenti:

per poi produrre una nuova versione più allineata all’originale, per quanto i quattro appaiano curiosamente senza testa.