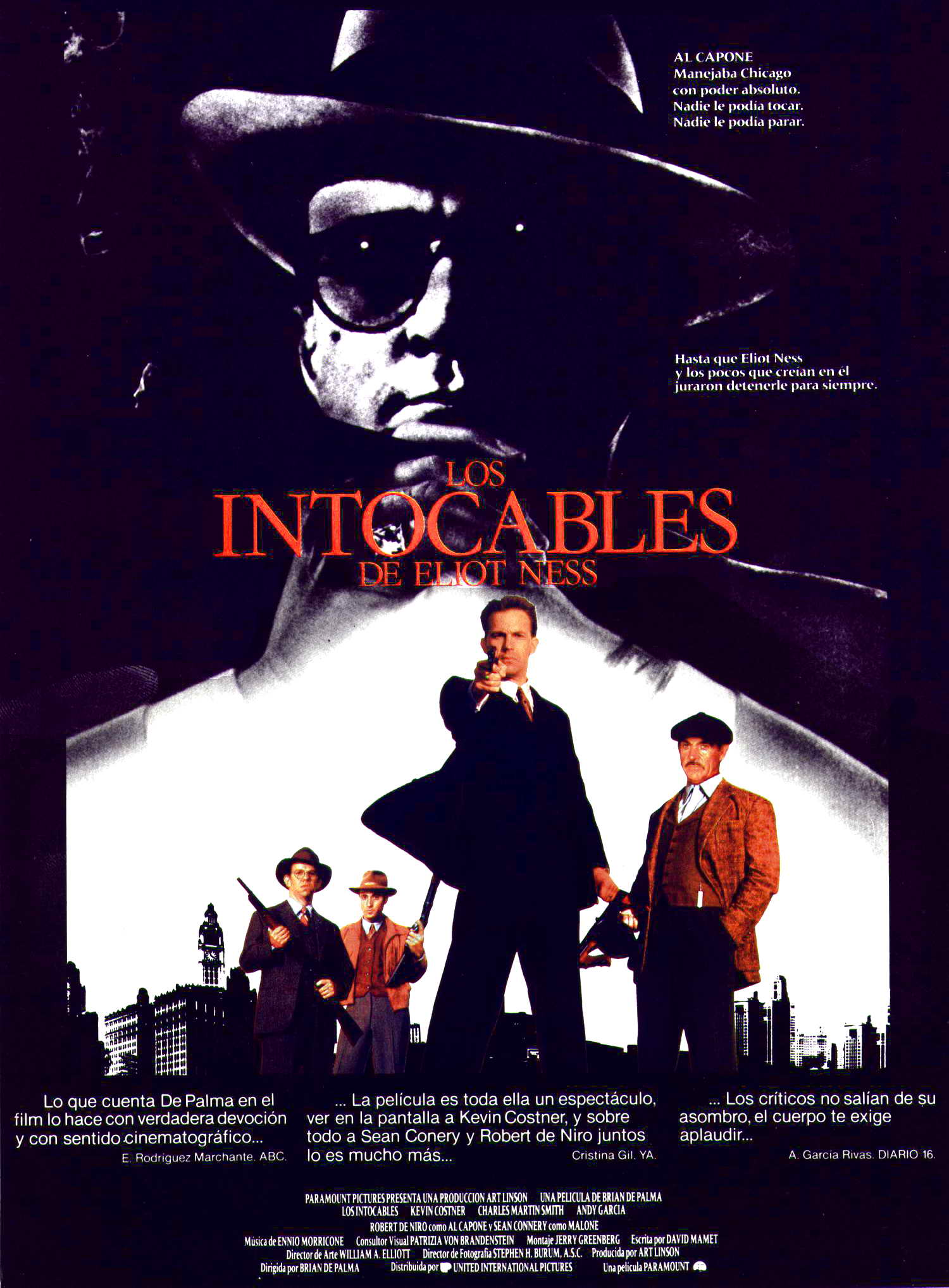

Gli Intoccabili” è un film del 1987 diretto da Brian De Palma e interpretato da Kevin Costner.

Si tratta di un film di culto diretto da Brian De Palma, interpretato da Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Il film si basa sulla vera storia dell’agente federale Eliot Ness e del suo team, noti come “Gli Intoccabili”, che andarono alla caccia del noto gangster Al Capone durante il periodo del proibizionismo. Nella realtà, Al Capone è stato uno dei gangster più noti e influenti dell’epoca negli Stati Uniti. È stato il capo di un’organizzazione criminale che si occupava principalmente di contrabbando di alcol durante il periodo in cui la vendita e la produzione di alcol erano vietate per legge.

Capone nasce il 17 gennaio 1899 a Brooklyn, New York. Durante la sua carriera criminale, ha accumulato una grande ricchezza e potere attraverso attività illegali, inclusi il contrabbando di alcol e il controllo di locali notturni, casinò e scommesse. Era noto per il suo stile di vita lussuoso e per la sua abilità nell’evitare la cattura e le condanne legali. Nel film “Gli Intoccabili” del 1987, Al Capone è interpretato da Robert De Niro.

Il personaggio di Capone nel film è una rappresentazione cinematografica basata sulla sua figura storica, ma potrebbe essere accentuato per scopi narrativi e drammatici. “Gli Intoccabili” si concentra sulla lotta degli agenti federali per smantellare il suo impero criminale e porta l’attenzione sugli sforzi dei protagonisti per far rispettare la legge in un’epoca di corruzione e violenza.

Trama / Sinossi

Negli anni ’30, durante il proibizionismo, Al Capone (Robert De Niro) domina Chicago con il contrabbando di alcol e l’attività criminale. L’agente federale Eliot Ness (Kevin Costner) decide di mettere insieme un team di agenti onesti e incorruttibili, noti come “Gli Intoccabili”, per smantellare l’organizzazione criminale di Capone. Ness recluta il veterano di polizia Jim Malone (Sean Connery) e altri agenti determinati. Inizia così una lotta per la giustizia che li porterà a fronteggiare la violenza e la corruzione per mettere fine al dominio di Capone.

Critica

“Gli Intoccabili” è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico per la sua combinazione di azione, dramma e una forte dose di stile cinematografico. La regia di Brian De Palma è notevole per le sue sequenze visivamente accattivanti e la colonna sonora epica di Ennio Morricone aggiunge ulteriore impatto emotivo al film. Le interpretazioni del cast, in particolare quella di Sean Connery, sono state ampiamente lodate.

Cast

- Kevin Costner nel ruolo di Eliot Ness

- Sean Connery nel ruolo di Jim Malone

- Robert De Niro nel ruolo di Al Capone

- Andy Garcia nel ruolo di George Stone

- Charles Martin Smith nel ruolo di Oscar Wallace

- Patricia Clarkson nel ruolo di Catherine Ness

Sinossi

Negli anni ’30, durante il periodo del proibizionismo, la città di Chicago è dominata dal potente gangster Al Capone (Robert De Niro). Capone controlla il contrabbando di alcol, il gioco d’azzardo e altre attività illegali con il pugno di ferro. L’agente federale Eliot Ness (Kevin Costner) è incaricato di mettere fine al regno di terrore di Capone. Tuttavia, scopre presto che il sistema giudiziario e la polizia locale sono corrotti e incapaci di affrontare Capone e la sua organizzazione criminale.

Deciso a combattere la corruzione, Ness forma un gruppo speciale di agenti incorruttibili noti come “Gli Intoccabili”. Questo team comprende l’esperto di polizia Jim Malone (Sean Connery), il giovane agente George Stone (Andy Garcia) e l’esperto contabile Oscar Wallace (Charles Martin Smith). Insieme, cercano di smantellare l’organizzazione di Capone, raccogliendo prove e infiltrandosi nelle sue operazioni criminali.

La lotta degli Intoccabili contro Capone è segnata da violenti scontri, colpi di scena e momenti di tensione. Nel corso del film, Malone offre a Ness consigli preziosi e gli insegna a combattere “alla maniera di Chicago”. La sfida raggiunge l’apice quando gli Intoccabili riescono a incastrare Capone per evasione fiscale e lo mandano in prigione.

La storia culmina in un epico scontro tra Capone e Ness durante un processo legale. Nonostante le minacce e la violenza, Capone è condannato e inviato in prigione. Il film si conclude con Ness che, dopo la vittoria, getta il distintivo di agente federale nell’acqua, simboleggiando la fine della sua lotta e il raggiungimento del suo obiettivo.

“Gli Intoccabili” è un mix di azione, dramma e storia, che offre uno sguardo affascinante sulla lotta tra la giustizia e il crimine durante un periodo turbolento dell’America.

Spiegazione del finale

Nel finale di “Gli Intoccabili”, la lotta degli Intoccabili contro Al Capone raggiunge il suo culmine durante un processo legale. Nonostante le minacce e la violenza, Capone viene condannato per evasione fiscale e viene condannato a undici anni di prigione. Questo segna la fine del suo dominio criminale su Chicago.

Dopo il processo, Eliot Ness (Kevin Costner) e il suo team celebrano la vittoria. Tuttavia, il film prende una svolta tragica quando uno dei membri dell’organizzazione di Capone uccide Jim Malone (Sean Connery). Questo evento rafforza la determinazione di Ness nel continuare la sua lotta contro il crimine.

Il film si conclude con Ness che, dopo aver gettato il distintivo di agente federale nell’acqua in segno di rispetto per Malone, riceve una chiamata che lo avvisa della morte di Capone in prigione. La voce narrante di Ness sottolinea che, nonostante le vittorie e le perdite, il suo impegno a cercare la giustizia è rimasto costante. La scena finale ritrae Ness che cammina lungo un pontile sul mare, dando uno sguardo al distintivo che giace in fondo all’acqua.

Questo finale riflette l’idea che la lotta per la giustizia non è mai completa, ma che la dedizione di individui come Ness può fare la differenza. La perdita di Malone rappresenta un prezzo personale pagato nel corso della battaglia, ma il trionfo finale contro Capone simboleggia una vittoria duramente conquistata per la legge e l’ordine.

Alla fine del film, il team degli Intoccabili riesce a ottenere le prove necessarie per mettere Al Capone dietro le sbarre, non per i crimini principali, ma per evasione fiscale. Capone viene condannato e inviato in prigione, ponendo fine al suo dominio criminale su Chicago. La narrazione sottolinea che Ness ha perso sia il suo mentore, Jim Malone, che un altro membro del suo team, George Stone, nel corso della lotta contro Capone. La vittoria è stata ottenuta a un alto costo personale

Scena iconica del film

Brian De Palma ha preso l’idea della scena della stazione ferroviaria dal film russo La corazzata Potemkin (1925), che include una classica scena di massacro su una scalinata dove rotola anche una carrozza. I marinai che vengono coinvolti nel fuoco incrociato in questo film sono un omaggio ai marinai dell’incrociatore Potemkin. L’idea della carrozzina che rotola giù per i gradini è apparsa anche in film precedenti, tra cui Il dittatore dello stato libero di Bananas (1971) e Brazil (1985). In Brazil c’era anche Robert De Niro.

Nel film “Gli Intoccabili,” c’è una scena in una stazione dove Eliot Ness (interpretato da Kevin Costner) sta cercando di catturare un assassino sotto la custodia di un poliziotto. Durante l’incubo della sparatoria, una carrozzina scende giù per le scale della stazione, simboleggiando l’innocenza perduta e la minaccia imminente. Questa scena è iconica per il suo utilizzo della suspense visiva e dell’immagine della carrozzina che rotola giù per le scale in modo quasi surreale.

La scena delle scale in “Gli Intoccabili” è un tributo a questa iconica sequenza e rappresenta un momento di alta tensione nel film, dove il pericolo è palpabile e l’azione raggiunge il suo apice.

Curiosità sul film

In una scena viene lasciata cadere una busta sulla scrivania di Eliot Ness. Si presume che si tratti di una bustarella, ma l’importo all’interno non viene mai rivelato. Nella vita reale, Al Capone promise a Eliot Ness che due banconote da 1.000 dollari sarebbero state sulla sua scrivania ogni lunedì mattina se avesse chiuso un occhio sulle sue attività di contrabbando (un’enorme somma di denaro all’epoca; più di 30.000 dollari oggi). Ness rifiutò la bustarella e negli anni successivi ebbe problemi di denaro. Morì quasi al verde all’età di cinquantaquattro anni. Nella vita reale, Al Capone, sapendo che l’uccisione di un agente del Proibizionismo avrebbe portato solo più problemi di quelli che lui o il suo gruppo potevano gestire, aveva in realtà un ordine di non violenza ai suoi uomini riguardo agli Intoccabili. Sebbene Capone abbia ripetutamente tentato di comprarli, non ha mai tentato di uccidere Eliot Ness o uno dei suoi uomini.