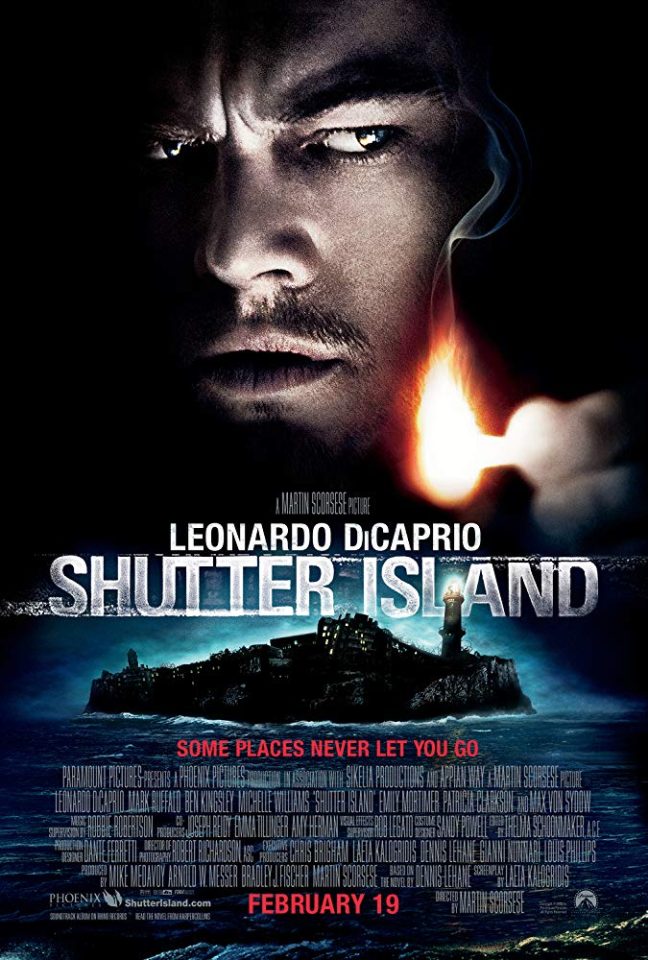

In breve. Thriller psicologico in pompa magna, molto ben realizzato ed interpretato (ed è anche uno dei film di Scorsese più oscuri di sempre). Alla prova dei fatti vagamente ermetico, e non sempre capito dal pubblico. Twist finale magistrale: unico nel suo genere.

1954: Edward “Teddy” Daniels, un agente federale dal passato tormentato, indaga sulla scomparsa di una paziente da un manicomio criminale. Girato in quattro mesi nel 2008, Shutter Island è uscito due anni dopo; si tratta indubbiamente uno dei film più noti e cupi di Martin Scorsese, oltre ad essere l’ultimo ad essere stato girato dal regista su pellicola.

Il film è basato su una storia vera?

No, “Shutter Island” non è basato su una storia vera. Se la storia è avvincente e ricca di suspense, sia il romanzo che il film sono completamente di finzione e non sono basati su eventi o persone reali. La trama e i personaggi sono il frutto dell’immaginazione dell’autore e del regista. Il tutto è basato sul libro L’isola della paura di Dennis Lehane (uscito del 2003, ed. Piemme), come abbiamo scritto non si basa su una storia vera (anche se tutto, in effetti, lo farebbe pensare), per quanto la suggestione dell’isola sia tratta da un ricordo dell’autore, Lehane: la visita, da ragazzino, ad un carcere di Boston Harbor.

Trama del film Shutter Island: ecco il riassunto in breve

1954: Edward “Teddy” Daniels e il suo collega Chuck Aule salgono su un traghetto diretto a Shutter Island, la sezione dell’Ashecliffe Hospital riservata ai criminali psichiatrici. Sono lì per avviare l’indagine sulla scomparsa di una paziente, Rachel Solando, che è stata incarcerata per aver ucciso per annegamento i suoi tre figli. Nonostante sia tenuta in una cella chiusa a chiave sotto costante supervisione, è riuscita misteriosamente a scappare dall’ospedale e forse addirittura dall’isola.

Il film si svolge sull’ambivalenza della figura di Teddy, che si ridefinirà più volte nel corso della trama fino ad un imprevedibile finale.

Lo spiegone del film

La scelta precisa di un “genere” per Shutter Island è difficoltosa: c’è il noir, c’è il thriller, ci sono in parte anche l’horror e le atmosfere claustrofobiche tipo, ad esempio, The Experiment. Fino alla fine lo spettatore è assalito dai dubbi: chi è davvero Teddy Daniels? Anche lo spettatore più razionale tenderà a “dare ragione” ed empatizzare con il suo personaggio fino alla fine, sostenendo la sua (tutto sommato credibile) teoria del complotto: l’uomo infatti sospetta che gli infermieri ed il personale del manicomio abbiano favorito l’evasione di Rachel Solando, una paziente evasa in circostanze misteriose e, da allora, svanita nel nulla. Eppure l’isola è un ambiente ristretto, in cui è difficile muoversi, e da cui non sembra esserci modo di fuggire: come stanno davvero le cose? La risposta è contenuta (pre-avviso: adesso c’è uno spoiler) in quel finale sorprendente, quel twist che spezza ogni speranza e riporta il pubblico alla cruda realtà: Teddy in realtà ha problemi psichiatrici di sdoppiamento della personalità e dissociazione, e gran parte di ciò che ha vissuto è avvenuto soltanto nella sua mente. (fine spoiler)

Shutter Island, visto oggi, appare quasi rarefatto nella sua atmosfera, anche se le continue allucinazioni del protagonista (ad un occhio allenato, per la verità) faranno più volte sospettare quella che è, alla fine, quell’unica inesorabile verità. Probabilmente, visto oggi, è anche vagamente scontato da smantellare nella sua costruzione da giallo puro, ma questo non cambia la sua valutazione complessiva che rimane, senza dubbio, positiva.

Edward, il poliziotto tutto d’un pezzo

Del resto la figura di Edward oscura qualsiasi dubbio o domanda, tanto è compatta, coinvolgente e nitida: un poliziotto tutto d’un pezzo, in cui è scontato immedesimarsi, apparentemente irreprensibile e stereotipico del federale cinematografico USA – con tanto di vizio dell’alcol.

Blooper o errori nel film? Non proprio

Questo film, del resto, è anche un raro caso in cui non solo il twist finale stravolge l’intero senso della storia, ma anche gli errori di continuità (che in realtà sembrano essere tratti dai sogni allucinati di Edward) sono voluti, funzionali e frequenti, oltre ad essere prettamente legati alla spiegazione finale. Non ha senso, pertanto, sindacare sugli stessi e “scandalizzarsi” che Scorsese abbia potuto girarli, dato che sono funzionali ad una narrazione tra realtà e fantasia – che non tutti, evidentemente, hanno inquadrato nel modo corretto.

Sempre in bilico tra follia e realtà

Nello scorrere di Shutter Island, del resto, si gioca spesso sul filo dell’inintellegibile, del non percepito a prima vista. Vedi ad esempio la questione degli anagrammi dei nomi (e dello stesso titolo: l’anagramma di Shutter Island potrebbe essere “verità e bugie” -“truths and lies” – così come verità-negazioni – “truths/denials“). Più in generale le apparenze non sono quello che sembrano, ed il limite tra follia e realtà è sempre sottile, sfumato, sulla falsariga di thriller ambigui come Seven o Identità. Nella narrazione sono comunque presenti riferimenti a casi storici realmente accaduti (i fatti di sangue nel campo di concentramento di Dachau nel 1945, liberato dall’esercito americano), ed il feeling generale è tanto realistico da lasciare spiazzati, alla fine della visione, e quasi malinconicamente delusi dalla stessa.

La citazione cult del film: vivere da mostro o morire da uomo per bene?

La frase più significativa del film, del resto, nella sua lucida follia (“Cosa sarebbe peggio: vivere da mostro o morire da uomo per bene?”) è legata ad un doppio significato: vivere da mostro, infatti, significherebbe accettare il proprio senso di colpa. Morire da uomo buono, al contrario, comporterebbe l’asportazione di parte del cervello mediante lobotomia, proprio perchè la cura non ha mai funzionato.

Il paradosso di Shutter Island

Due scelte soffocanti dai tratti esistenzialisti, che evidenziano certi limiti della mente umana e definiscono il paradosso definitivo della pellicola, oltre a sancirne ufficialmente la bellezza. Non esiste un vero e proprio legame esplicito e voluto tra quella frase e un famoso brano dei Metallica, ma è comunque evocativo e significativo ricordarne il testo:

When a man lies he murders

some part of the world

These are the pale deaths

which men miscall their lives

All this I cannot bear to witness any longer

cannot the Kingdom of Salvation

take me home (Metallica)

tradotto:

Quando un uomo mente, uccide

qualche parte del mondo

Tali sono le pallide morti

che gli uomini chiamano “vita” per sbaglio

Tutto questo non posso più sopportarlo

possa il Regno della Salvezza

non portarmi più a casa

Il dilemma del protagonista, del resto, potrebbe essere riassunto da quell’ultima criptica frase, la quale – a parte evocare il testo di To live is to die dei Metallica – definisce il senso di quanto abbiamo visto, in definitiva: un film nel film, un roleplay ultra-realistico – difficile da vedere con scetticismo, sia per il protagonista che per buona parte degli spettatori. A livello di spiegazione del finale, inoltre, non abbiamo risposte nette, ma il modo in cui l’uomo si consegna agli infermieri farebbe pensare che abbia scelto di farsi lobotomizzare come unico possibile antidoto al loop di dolore che prova.

Shutter Island è in definitiva un grande thriller, forse uno dei migliori mai girati in quegli anni – come pochi ne sono stati girati, e che vanta tantissimi, più o meno fiacchi, tentativi di imitazione.