Alfonso decide di sposare Regina, dopo una vita da quarantenne single. L’uomo è convinto di aver trovato la donna perfetta, dato che si mostra sincera e riservata, tanto da non concedersi a lui prima del matrimonio. Dopo essersi sposati, le cose cambiano…

In breve. Un climax senza sconti sugli effetti del bigottismo sulla società, con un indimenticabile Ugo Tognazzi in un ruolo ineditamente drammatico. Da non perdere.

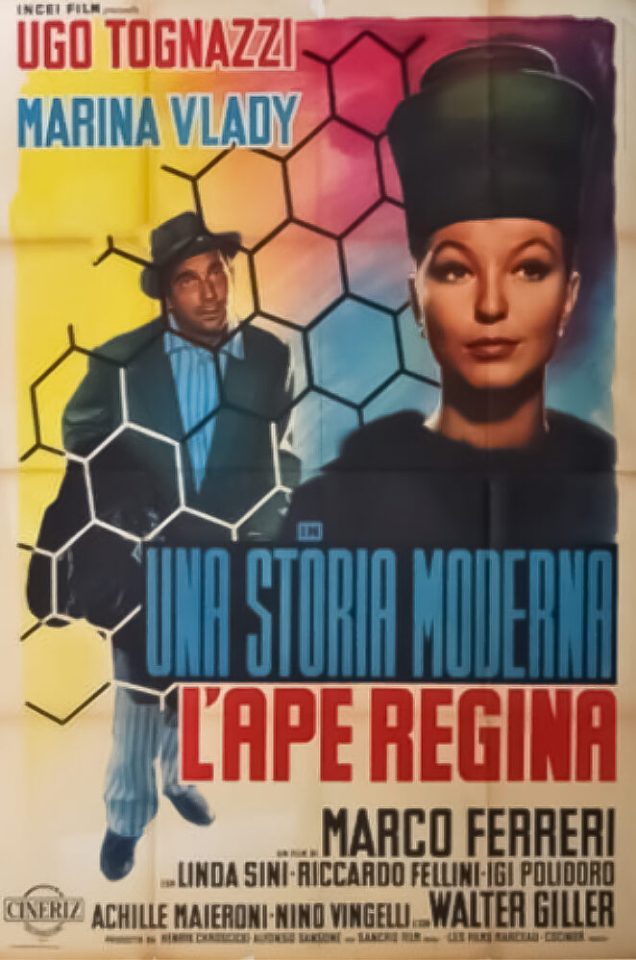

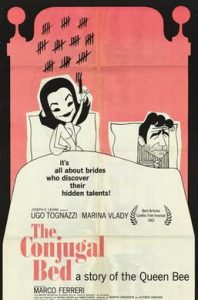

L’ape regina, rinominato “Una storia moderna: l’ape regina” dopo l’intervento della censura dell’epoca (siamo nel 1963), è un film grottesco da collocarsi nella complessa poetica del regista Marco Ferreri, che va da La grande abbuffata fino al più criptico Dillinger è morto, con numerose ulteriori opere espressione di un linguaggio complesso, mosso su vari registri e quasi sempre socialmente / politicamente impegnato. Il punto di vista contenuto ne L’ape regina (film per cui Marina Vlady vinse come miglior interprete femminile, e Ugo Tognazzi ebbe un Nastro d’Argento come Migliore attore protagonista) è quantomeno insolito, perchè narra di una neo coppia apparentemente “media”, per cui si disvela un inquietante scenario. Uno scenario in cui l’unico modo per cui la donna possa avere la meglio è, di fatto, quello di “allearsi” al cattolicesimo imperante – il film venne rimaneggiato e censurato dopo la sua uscita, ovviamente.

Lo sai perchè sono contento? Perchè sono andato in bianco!

Del resto la religione, abilissima ad avere la pretesa di controllare l’istinto altrui, in questa circostanza si mostra ostile ad Alfonso e strumento nelle mani di Regina: ce ne accorgiamo dalla sequenza in cui l’uomo prova a confidarsi col prete che li ha sposati, il quale gli prescrive un ricostituente ormonico – tanto lo prendono tutti, perchè Sant’Alfonso (evidentemente, nomen omen) ha scritto in ginocchio […] sui rapporti coniugali […]: il coniuge non può e non deve sottrarsi al desiderio legittimo dell’altro coniuge. Il desiderio santo (così come viene definito) è accettabile sempre e comunque, purchè adagiato sui dettami della chiesa, anche se poi diventa ossessivo e svilente per il protagonista, al quale viene ripetuto più volte di fare un figlio alla svelta per “risolvere” il problema.

Non lo fo per piacere mio, ma per far piacere a Dio!

In nuce sembra di assistere alle medesime tematiche affrontare, in tempi recenti, da quel piccolo cult quale è The lobster, in cui la sessualità era gestita a comando ed andava finalizzata in modo pre-determinato: coppia o single, senza vie di mezzo e senza sfumature, a voler per fora accondiscendere una delle due distopìe. Ferreri intuisce la questione in modo atipico, se vogliamo, invertendo i ruoli tradizionali uomo-donna e mostrando un uomo succube della consorte. È anche chiaro che manda il messaggio forte e chiaro che la religione svilisca l’aspetto piacevole del sesso e ne esalti, puramente, quello procreativo; tanto peggio se lo fa sfruttando l’avvenenza di Regina, fino alla fine cinica e calcolatrice. Alla fine l’uomo diventerà un vuoto a rendere, privato di ogni individualità, padre destinato a cedere il passo ad una prole mai davvero voluta, prima del tempo.