Tecnopessimismo in chiave pop, ovvero: Black Mirror. Una vision profondamente critica quanto radicale sulle nuove tecnologie, immersa nella cultura quotidiana in un formato accessibile, portata avanti con rigore quasi scientifico dagli episodi prodotti e ideati da Charlie Brooker. Non ci fu molto da discutere, all’epoca: le incursioni hacker nella vita di ogni giorno erano plausibili, realistiche. Rappresentavano un orrore tecnologico onnipotente, reale, effettivo, con numerosi e variegati personaggi immersi (loro malgrado) in paludi di bit, pronte ad afferrarli per le caviglie.

Divennero epitomo del rischio che i nostri dati privati finiscano in rete, e ci possano rimanere per sempre, esponendoci al pubblico ludibrio, al doxxing, al cyberbullismo. Soprattutto, c’è da puntualizzare, quelle scene erano lontane dalla plasticità stereotipata con cui si rappresentava, ad esempio, un hacker ridotto ai minimi termini, privo di spessore – come quello presente in Codice SwordFish intento a superare prove grottesche e inverosimili: hackerare in diretta, con una pistola puntata in testa nonchè durante un rapporto orale (sic).

Poi c’è la realtà di ogni giorno. Non ci sono certezze a riguardo, ma viene da pensare che i toni edulcorati e mitologici di certe opere non siano più applicabili. Niente più anti-eroi interpretati da attori celebri, neanche più classiche pornostar; c’è spazio per eroi quotidiani come Joker, al limite per qualche star di OnlyFans.

Siamo ben lontani dal classico perchè sappiamo quanto sia dura e indifferente la realtà, soprattutto da quando si è disvelata la blogosfera nella sua essenza più realistica: quella dei social, fatta di hacker più beceri e materialisti che mai, lontani da qualsiasi stereotipo idealistico, più simili al personaggio di Jenkins di South Park o, al limite, a Jeff Albertson dei Simpson che al personaggio interpretato da Hugh Jackman all’epoca. Da un punto di vista etico, hacker meno votati dogmaticamente al bene / al male di quanto le comuni narrazioni mainstream impongano.

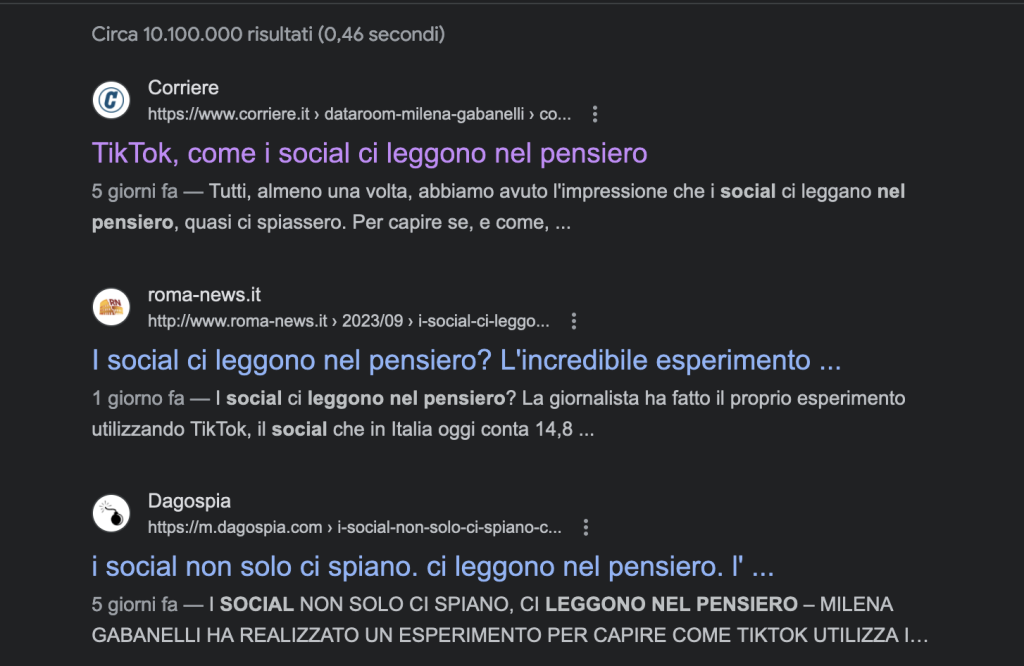

Vale anche la pena di osservare – perchè non è un aspetto da poco – che gran parte della saggistica tecno-pessimista (e delle posizioni che ha generato, in modo diretto o indiretto) proviene da autori che non sono di formazione tecnologica, e che tendono a diagrammare la questione senza conoscere l’effettivo stato dell’arte – senza neanche volerlo conoscere, a volte. Conoscerlo sarebbe essenziale, del resto, per avere un’idea di quantificazione anche grossolana del rischio, cosa su cui qualsiasi autore glissa e non sarebbe in grado di suggerire se il rischio sia 10, 100 o 1000: ci si limita a ridurlo ai minimi termini per superficialità, in certi casi, oppure al contrario a esacerbarlo, a volte per scopi di clickbait. Quanti articoli vi è capitato di leggere sul tema del tecno-pessimismo che raccontavano di IA pronte a schiacciare il genere umano, salvo poi rendersi conto che quella tecnologia era ancora in corso di sviluppo, era solo una speculazione di qualche guru o miliardario di turno, oppure non era ancora nemmeno stata messa in atto?

Scriveva Theodore John Kaczynski (giornalisticamente parlando: Unabomber) nel 1995:

Il continuo sviluppo della tecnologia peggiorerà la situazione. Essa sicuramente sottometterà gli esseri umani a trattamenti sempre più abietti, infliggerà al mondo naturale danni sempre maggiori, porterà probabilmente a una maggiore disgregazione sociale e sofferenza psicologica e a incrementare la sofferenza fisica in paesi “sviluppati.

Sia pure tenendo conto della sua biografia – dalla quale ovviamente non si può prescindere – è difficile dare totalmente torto a quelle affermazioni, che costituiscono forse uno dei testi più celebri in ambito anti-tecnologico. Una posizione tutt’altro che minoritaria, oggi, grottescamente anche sugli stessi social, dove in molti sembrano richiamarsi a quelle idee riuscendo, vale la pena puntualizzarlo, a tenerne fede solo in parte. Forse perchè il dado è già tratto da anni, e le nuove tecnologie sono già parte di noi, innestate nel nostro organismo come in un racconto di Gibson. Anche qui al netto degli stereotipi e di ciò che suggerisce l’intuito, la rivoluzione prefigurata da Kaczynski non sarebbe stata per forza violenta, da quello che desumiamo nei suoi scritti: il suo obiettivo (citiamo) sarà quello di rovesciare non i governi, ma i principi economici e tecnologici. O forse, come ha suggerito Giorgio Ruffolo non è la tecnologia che andrebbe demonizzata, bensì i principi economici che la regolamentano.

Il problema non è di agevole soluzione e quel che è peggio, a conti fatti, è che il tecno-pessimismo non è una posizione nè minoritaria nè agevole da smontare come fosse una bufala qualsiasi. Un problema c’è, risiede nel rimosso di ognuno di noi, e stiamo probabilmente tardando il momento di affrontarlo a dovere. Riprendere a considerare le tecnologie come mezzi e non come fini, ad esempio, può essere una potenziale piccola strategia per cominciare.