“Il Silenzio degli Innocenti” (The Silence of the Lambs) è un celebre thriller psicologico del 1991 diretto da Jonathan Demme.

Nel giorno di San Valentino del 1991 arrivava nelle sale Il silenzio degli innocenti, l’inquietante capolavoro diretto da Jonathan Demme, con Jodie Foster nei panni dell’agente dell’FBI Clarice Starling e Anthony Hopkins nell’iconico ruolo del dottor Hannibal Lecter. Un thriller psicologico che ha lasciato il segno, conquistando cinque premi Oscar (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore, Miglior Attrice e Miglior Sceneggiatura Non Originale), entrando così nella storia del cinema.

Cast Principale:

- Jodie Foster come Clarice Starling

- Anthony Hopkins come Dr. Hannibal Lecter

- Scott Glenn come Jack Crawford

- Ted Levine come Jame Gumb (Buffalo Bill)

Storia: Il film segue la giovane agente dell’FBI Clarice Starling mentre viene assegnata al caso di un serial killer noto come Buffalo Bill. Per risolvere il caso, Clarice cerca l’aiuto del famigerato criminale psicopatico Dr. Hannibal Lecter, un ex-psichiatra incarcerato che è noto per la sua mente brillante e la sua pericolosa natura. La storia è un intricato gioco di gatto e topo tra Clarice e il Dr. Lecter, con implicazioni psicologiche profonde.

Regia: Jonathan Demme è stato il regista del film. Ha creato un’atmosfera di tensione e suspense attraverso l’uso di inquadrature ravvicinate e l’uso di primi piani intensi per mettere in evidenza le emozioni e i volti dei personaggi. Demme ha ricevuto molti elogi per la sua regia nel film.

Produzione: La produzione del film è stata realizzata con un budget relativamente modesto, ma ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico. Il film è basato sul romanzo omonimo di Thomas Harris, ed è stato adattato per lo schermo da Ted Tally.

Stile: Il film è noto per il suo stile realistico e per le interpretazioni straordinarie dei suoi attori principali. La narrazione è intensa e coinvolgente, con una serie di scene memorabili che includono dialoghi iconici tra Clarice Starling e il Dr. Lecter. La colonna sonora di Howard Shore contribuisce ulteriormente a creare una tensione palpabile.

Sinossi: Clarice Starling, una giovane agente dell’FBI in formazione, viene assegnata al caso di Buffalo Bill, un serial killer che rapisce e uccide giovani donne. Per ottenere l’aiuto del Dr. Hannibal Lecter, un brillante ma psicopatico ex-psichiatra, Clarice deve penetrare nella mente di Lecter e svelare i suoi oscuri segreti. Nel frattempo, Buffalo Bill continua la sua scia di omicidi, e Clarice si trova sempre più coinvolta in una caccia all’uomo per fermarlo.

Curiosità:

- Anthony Hopkins ha vinto l’Oscar come Miglior Attore per il suo ruolo di Hannibal Lecter, nonostante il suo tempo limitato sullo schermo.

- Jodie Foster ha vinto l’Oscar come Miglior Attrice per il suo ruolo di Clarice Starling.

- “Il Silenzio degli Innocenti” è uno dei pochi film a vincere i cinque principali Premi Oscar: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore, Miglior Attrice e Miglior Sceneggiatura.

“Il silenzio degli innocenti” è un capolavoro del cinema thriller che continua a suscitare interesse anche a distanza di anni dalla sua uscita. Il film, diretto da Jonathan Demme e interpretato magistralmente da Jodie Foster nel ruolo dell’agente FBI Clarice Starling e Anthony Hopkins nei panni del brillante e inquietante Dr. Hannibal Lecter, ha segnato profondamente l’immaginario collettivo.

Una delle curiosità più affascinanti riguarda l’ispirazione dietro il personaggio di Hannibal Lecter. Lo scrittore Thomas Harris ha rivelato di essersi ispirato a un medico che aveva mutilato un uomo, conosciuto negli anni Sessanta quando era un giovane reporter.

Un altro aspetto interessante è legato alle scelte di casting. Inizialmente, il ruolo di Clarice Starling era stato offerto a Michelle Pfeiffer, che rifiutò la parte, lasciando spazio a Jodie Foster, la quale con la sua interpretazione vinse l’Oscar come migliore attrice protagonista nel 1992.

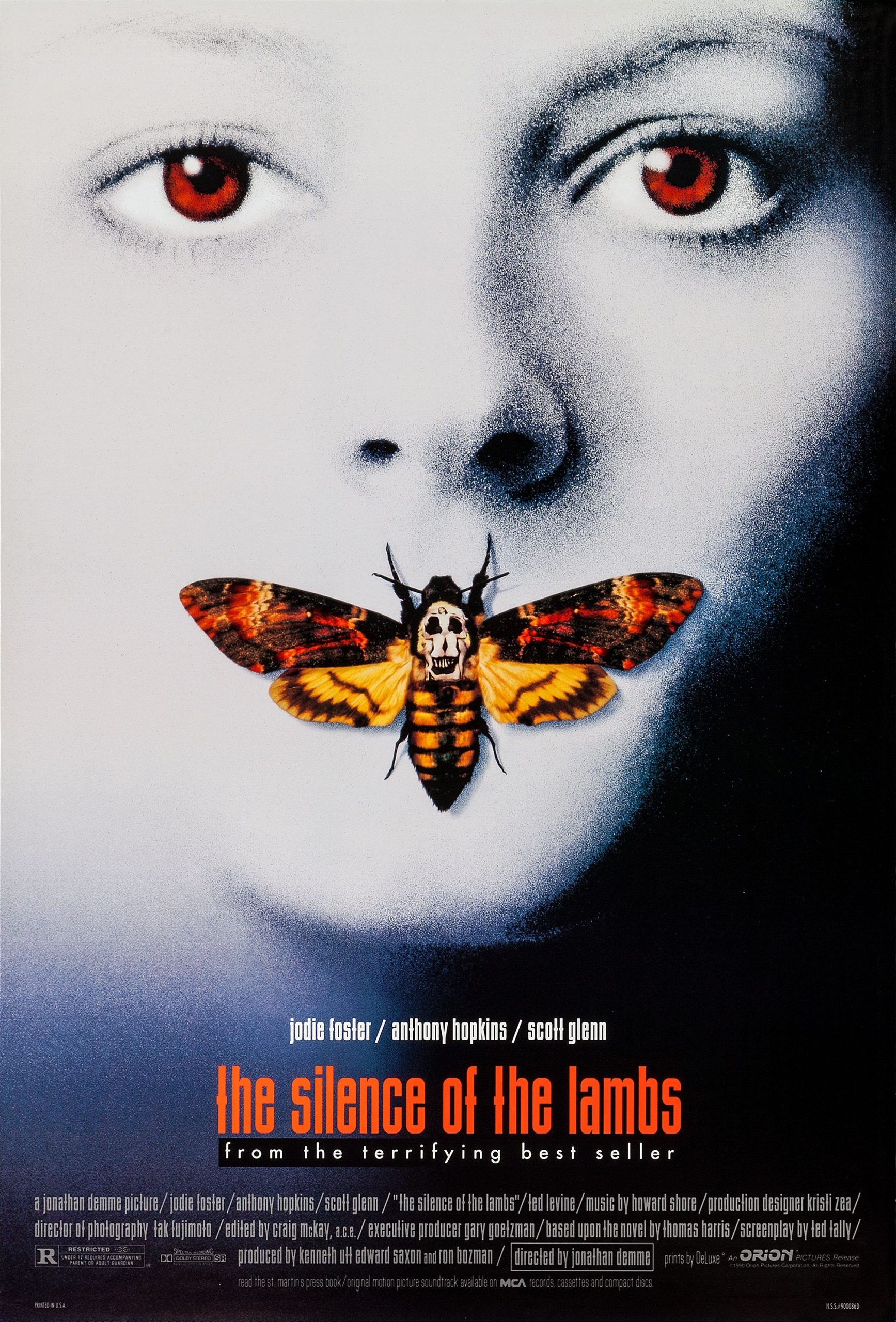

Locandina

La locandina del film “Il Silenzio degli Innocenti” presenta un’immagine iconica con una farfalla stilizzata al centro dell’immagine.

Colori: La locandina è dominata da tonalità di verde scure (almeno in alcune versioni reperibili online), creando un’atmosfera cupa e misteriosa.

Farfalla: Al centro della locandina c’è una farfalla stilizzata. La farfalla è un motivo ricorrente nel film e simboleggia la metamorfosi e la trasformazione. È un elemento visivo potente che cattura l’attenzione dello spettatore.

Corpi nudi: ingrandendo il dettaglio si nota che la farfalla forma una sorta di teschio stilizzato, composto a sua volta da corpi di donne nude.

Nel complesso, la locandina del film “Il Silenzio degli Innocenti” cattura efficacemente l’essenza del film, con la farfalla “ricorsiva” che simboleggia la profondità psicologica e l’oscurità del thriller, mentre i colori e il design generale contribuiscono a creare una sensazione di suspense e tensione. È un’immagine iconica che è diventata riconoscibile per gli amanti del cinema.

Spiegazione Dettagliata del Finale con Pre-Avviso Spoiler: Attenzione, spoiler! Nel finale del film, Clarice Starling riesce a identificare la vera identità di Buffalo Bill, un uomo di nome Jame Gumb. Con l’aiuto del suo addestramento e delle informazioni ottenute da Hannibal Lecter, Clarice riesce a salvare la prigioniera di Gumb e ad affrontare l’assassino in un pericoloso confronto nella sua casa.

Il finale è pieno di tensione mentre Clarice attraversa l’oscura cantina di Gumb per salvare la prigioniera. Alla fine, riesce a uccidere Gumb e salvare la ragazza. Nel frattempo, Hannibal Lecter riesce a sfuggire dalla sua prigione e rimane in libertà, lasciando aperte molte questioni senza risposta sulla sua sorte.

Il finale di “Il Silenzio degli Innocenti” è molto intenso e offre una chiusura soddisfacente per la trama principale, mentre lascia un mistero sospeso riguardo al destino di Hannibal Lecter, che verrà poi esplorato nei seguiti e nella serie televisiva ispirata ai romanzi di Thomas Harris.