Che vuoi?

Anche se il gesticolare è un fenomeno presente in tutte le culture, la gestualità italiana è generalmente riconosciuta come una delle caratteristiche distintive degli abitanti del Bel Paese. Nel febbraio del 2020, il Consorzio Unicode ha approvato la proposta di un imprenditore amalfitano di rendere il tipico gesto della “mano a pigna” un’emoji. Il simbolo è stato aggiunto con il nome di “pinched fingers” nel rilascio di luglio 2020. La nuova emoji è stata introdotta come ed è diventata parte integrante dello standard tecnologico Unicode 13.0 : si può ottenere in markup HTML con

🤌🤌

oppure usando:

0x0001F90C

mediante la codifica Unicode UTF-32 (UTF a 32 bit).

Codice U+1F90C

- U: Sta per “Unicode” e indica che si tratta di un carattere codificato nello standard Unicode.

- 1F90C: È il codice esadecimale che rappresenta l’emoji specifica.

Emoji pinched fingers – Che vuoi?!

C’è anche una pagina Wikipedia dedicata al tema.

Mano a Pigna: Significato e Uso

Che vuoi?, descritto in alternativa come ma che vuoi?, ma che dici?/ma che stai dicendo? (“di cosa stai parlando?“), o semplicemente che? (“cosa?”), è uno dei gesti delle mani più conosciuti in Italia. In inglese, a volte viene chiamato “pinched finger” o “finger purse” (italiano: mano a borsa), ha lo scopo di esprimere incredulità verso ciò che l’altra persona sta dicendo o facendo e/o eventualmente ridicolizzare le sue opinioni.

La mano a pigna, conosciuta anche come mano a tulipano, è un gesto distintivo in cui le dita vengono raccolte insieme in modo da ricordare la forma di una pigna o di un tulipano. Questo gesto comporta l’oscillazione della mano verso l’interlocutore e può avere un doppio significato: interrogativo o di critica.

- Significato Interrogativo: In questo contesto, la mano si muove rapidamente e il gesto può essere tradotto in parole con l’espressione “che vuoi?”. È un modo per chiedere chiarimenti o esprimere perplessità.

- Significato di Critica: Quando il gesto ha una connotazione critica, la mano oscilla più lentamente, sottolineando una posizione di disapprovazione o incredulità nei confronti dell’interlocutore. In questo caso, il gesto può essere interpretato come “ma che dici?!” o “niente affatto”.

La mano a pigna è considerata uno dei gesti più caratteristici del linguaggio non verbale italiano, particolarmente espressivo e spesso utilizzato per accompagnare il parlato.

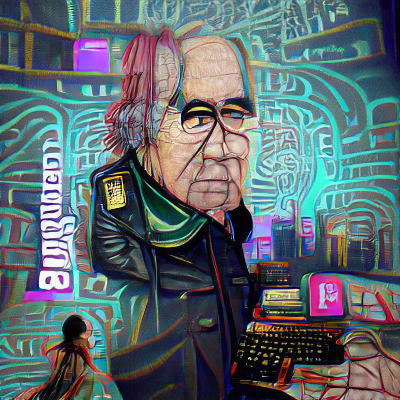

Esempio Letterario

Un esempio aulico dell’uso di questo gesto è presente nell’opera di Carlo Emilio Gadda, che descrive vividamente questa azione nel suo stile caratteristico:

“Raccolte a tulipano le cinque dita della mano destra, altalenò quel fiore nella ipotiposi digito-interrogativa tanto in uso presso gli Apuli.”

Vediamo di spiegare la frase in questione:

- “Raccolte a tulipano le cinque dita della mano destra” significa che le dita della mano destra sono state unite e piegate in modo da formare una figura che assomiglia a un tulipano, con le dita che si uniscono in un punto e si curvano verso l’alto.

- “Altalenò quel fiore” utilizza la metafora del “fiore” per riferirsi alla mano raccolta a tulipano. Il verbo “altalenò” indica che la mano viene mossa avanti e indietro, come un’altalena.

- “Nella ipotiposi digito-interrogativa” fa riferimento a una figura retorica, l’ipotiposi, che consiste nel descrivere qualcosa in modo così vivido da farlo apparire visivamente chiaro nella mente dell’osservatore. In questo caso, “digito-interrogativa” significa che il gesto fatto con le dita serve per porre una domanda o esprimere interrogazione.

- “Tanto in uso presso gli Apuli” indica che questo specifico gesto è comunemente utilizzato dagli Apuli, una popolazione dell’antica Puglia. Questo suggerisce che il gesto è una tradizione culturale tipica di quella regione.

In sintesi, la frase descrive una persona che unisce le dita della mano destra in una forma simile a un tulipano e la muove avanti e indietro in un gesto tipico degli Apuli, usato per esprimere una domanda o una perplessità.

Chi sono gli Apuli?!

Gli Apuli erano un antico popolo italico che abitava la regione conosciuta oggi come Puglia, nel sud-est dell’Italia. La cultura degli Apuli era caratterizzata da tradizioni e usanze particolari, molte delle quali sono sopravvissute e si sono integrate nella cultura pugliese moderna. L’uso di gesti espressivi, come la mano a pigna, può essere visto come una continuazione di queste antiche tradizioni culturali, contribuendo alla ricca e variegata comunicazione non verbale italiana.