L’opera del regista tedesco Werner Herzog ha sempre fatto discutere. Genio visionario e poliedrico, spesso osannato e ancor più spesso sottovalutato se non sbeffeggiato, ha abituato il pubblico a trame, personaggi e scenografie sempre con un piede penzoloni sul baratro della follia. Ma, a volte, ha esegerato ed ecco che in un film come Cuore di Vetro (Herz aus Glas) del 1976, entrambi i piedi varcano il limite di sicurezza e registra, cast, troupe e spettatori vengono catapultati in un salto nel buio degli abissi di un pozzo senza fondo.

La follia collettiva di questo film colpisce tutti, indiscriminatamente: il regista che sottopone di suo pugno il cast ad ipnosi prima di farli recitare, il cast che accetta tale assurdità, la troupe che asseconda regista e cast nell’apparentemente insensato espediente di cui sopra e il pubblico che, colpevolmente complice, assiste al film… e, fortunatamente, qualche anima pia che meriterebbe almeno una menzione speciale nei titoli di coda, è riuscita a far desistere il buon vecchio Herzog dal comparire ad inizio film in una scena in cui avrebbe ipnotizzato, a sua volta, il pubblico.

Qualcuno starà dicendo: “beh, poco poco sarai scemo anche tu, che lo hai guardato e recensito!“… vero, infatti sulla tenuta delle mie facoltà mentali sono il primo a pormi dei leciti dubbi ma, appurato che ad oggi nulla certifica una mia deficienza psichiatrica (credetemi sulla fiducia), le conclusioni che ho tratto terminata la visione del film, vi sorprenderanno.

Senza rinnegare quanto affermato poc’anzi (a cominciare dalla mia salute mentale), confermando l’impressione che il film sia stato diretto con “consapevole follia“, non si può negare il fatto che esso sia un capolavoro del cinema d’avanguardia dove, come consuetudine dell’avanguardia stessa, il gusto per la corsa estrema all’innovazione crativa, è sempre a discapito dell’intelligibilità e fruizione dell’opera. D’altronde cosa sarebbe l’arte pittorica di Jackson Pollock senza la sua pazzia che – paradosso dei paradossi – ne aiuta la comprensione e giustifica i risultati? E non è sempre la pazzia creativa (anche se, al contrario di Pollock, non conclamatamente patologica) ad animare la musica colta di Stockhausen, quella rock di Frank Zappa, i romanzi di Thomas Pynchon e tutto ciò che ha a che fare con avanguardie e postmoderno?

Diciamolo subito: per chi non lo avesse già capito, Cuore di Vetro, come la quasi totalità delle opere d’avanguardia, non è un film per le famiglie, per chi vuole passare la serata a guardare un film rilassante e spensierato o per gli amanti di film del tipo “Natale a Vattelappesca“. Anche i cultori di generi più di nicchia, quali potrebbero essere la Nouvelle Vague francese o il Jidai-geki giapponese, dopo aver visto Cuore di Vetro, potrebbero lasciarsi andare ad una esclamazione di stupore, magari un romanesco

“ahò, ma che vordì?“

Ma analizzando le intenzioni del regista, i sottintesi della trama e gli infiniti richiami filosofici, socio-culturali e simbolici cui essa poggia, ecco che il capolavoro prende vita e il film resta vivido nella mente dello spettatore per giorni, insieme alle mille domande che suscita senza mai dare risposta compiuta.

Partiamo dalla trama che non ci facciamo nessuna remora a spoilerare per intero, anche perchè, conoscerla prima della visione del film può solo aiutare lo spettatore a capire dove porre l’attenzione. Sì, perchè, in fondo, la trama è quasi un aspetto secondario del film, una semplice tela bianca che serve al regista a rappresentare una serie di scene a cavallo tra il surrealista e la commedia dell’arte che fanno assurgere a rango di protagonista della narrazione il modus operandi in cui il film è stato sviluppato, ben più della semplice sequenza degli eventi. La storia, dunque, si svolge in un non ben precisato villaggio della baviera in epoca preindustriale (una data qualunque tra sedicesimo e diciottesimo secolo). La vita del villaggio viene sconvolta dalla morte del mastro vetraio della vetreria che è il fulcro cui gira l’intera economia del villaggio. Morendo, il vetraio porta con sé nella tomba il segreto per la realizzazione del “vetro color rubino” che rendeva speciali e ricercate le lavorazioni della fabbrica. Perdendo questa peculiarità, l’azienda va in crisi e con essa l’intera comunità.

Ed eccoci arrivati al punto nodale della storia: la perdita di conoscenza (il modo in cui si realizza il vetro rubino) causa crisi economica e ciò porta alla perdita della ragione nella collettività. Tutto ciò, è sia una critica al capitalismo che una banale constatazione antropologica sulla natura dell’uomo moderno condizionato dal denaro più che da qualunque altra cosa e che è refrattario a capire che è la conoscenza a guidare ogni forma di sviluppo. Senza di essa il sistema, che si regge su piedi d’argilla, crolla inesorabilmente, pandemia Covid docet: Appena l’uomo si è trovato davanti all’ignoto il sistema economico-sociale è precipitato nel baratro… ma il film è del ’76, e non vorremmo attribuire a Herzeg anche doti divinatorie.

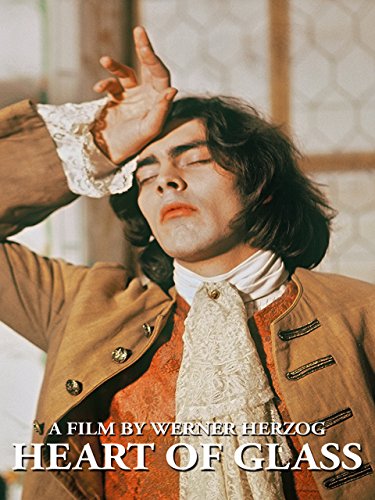

Per rappresentare nella maniera più forte possibile questo dualismo inestricabile tra perdita di conoscenza e perdita di ragione che portano alla follia, Herzog, utilizza l’espediente di ipnotizzare gli attori che andranno in scena in stato di catalessi, esibendosi in espressioni e recitazioni del tutto innaturali e stranienti, grottesche ed emblematiche immagini della follia indotta. Sì, perchè questa non è e non vuole essere la rappresentazione di una follia patologica di origine psichiatrica, ma è una follia più subdola e, appunto, indotta dal potere economico che rende pazzo chi non ha accesso ai soldi. Entrando in questa ottica, lo spettatore capirà come l’ipnosi sottoposta agli attori non sia una trovata cervellotica di un regista schizzato (beh, forse un po’ lo è davvero) adoperata al sol fine di far parlare di sè, ma è un vero colpo di genio, una metafora scenica che ha ben pochi precedenti nella storia della settima arte.

E se gli attori ipnotizzati sono la metafora dell’uomo assuefatto al potere/necessità dattato dall’economia, nella quasi totalità delle scene del film (girate per lo più in interno e con illuminazione naturale in stile Barry Lyndon) troviamo onnipresenti due simboli: una porta – la porta della conoscenza – e una candela (o, più raramente, dei tizzoni ardenti), a rappresentare il lume della ragione. Al di là della porta, l’esterno sarà sempre buio, tranne in una scena in cui, attraverso la porta, si vedono dei vetrai che trasportano l’ultimo carico di vetro rubino prodotto prima della morte del custode della ricetta: il momento in cui la “conoscenza/ragione” lascia il villaggio. Le stanze piccole, sporche e anguste cui le porte danno accesso, sono invece illuminate da queste flebili fiammelle, sempre sul punto di spegnersi, proprio come la ragione dei personaggi che vi dimorano, a loro volta per lo più immobili o dai movimenti misurati e robotici. La macchina fa sempre primi piani o comunque, quando sulla scena sono presenti più personaggi, inquadrature molto strette che portano allo spettatore una sorta di disagio da claustrofobia. Nessuno guarda negli occhi il suo interlocutore, quasi come che la presenza e la condizione dell’altro venga appena percepita, ma mai realmente capita. Questa mancanza di comprensione della realtà è magistralmente rappresentata dalla grottesca scena in cui un personaggio bislacco, distrutto dalla morte di un suo compagno di bevute, ne va a recuperare il corpo dal letto dove era stato ricomposto in attesa della sepoltura e lo porta nella locanda del villaggio dove chiede agli altri beoni di intonare un’ultima canzone con cui ballerà in compagnia del cadaverere dell’amico defunto.

La follia collettiva non toccherà soltanto il popolino, ma anche il vecchio e paralitico proprietario della vetreria e suo figlio, il quale arriverà ad immolare la vita di una giovane domestica per poter riportare in vita la formula del vetro rubino. Il tentativo, ovviamente, fallirà miseramente portando il giovane, ormai completamente ottenebrato dalla pazzia, a dare fuoco alla vetreria ponendo con essa fine alle speranze di rinascita dell’intera comunità.

Ma c’è una voce fuori dal coro in questo marasma di degenerazione, il personaggio di Hias, un cacciatore veggente che, vivendo tra i boschi, appena fuori dal villaggio, sembra l’unico ad aver mantenuto una certa razionalità, tant’è che Josef Bierbichler, l’attore che lo rappresenta, sarà uno dei pochi che Herzog non sottoporrà ad ipnosi (gli altri esentati, per ovvi motivi, saranno dei veri maestri vetrai, che in alcune scene verranno ripresi ad eseguire delle lavorazioni in vetro). Hias, in virtù delle sue doti da preveggente, sarà interpellato più volte sul futuro della comunità e, puntualmente, le sue profezie non saranno mai ascoltate dal popolo, fino alla beffa conclusiva quando verrà tacciato di essere un portatore di sfortuna, malmenato e incarcerato in compagnia del figlio del proprietario della vetreria. Cosa accadrà al villaggio in seguito alla prigionia di Hias non è dato sapersi, lasciando intendere che esso continuerà il suo cammino di autodistruzione, ma ritroveremo invece il cacciatore, solo nei boschi, in una rara scena girata all’aperto. Avremo così l’amara beffa di scoprire che anche lui, come gli abitanti del villaggio, è in realtà pazzo e lo capiremo quando, approcciandosi ad una grotta, verrà assalito da un animale selvatico. Dallo scontro il cacciatore uscirà vittorioso tanto da esclamare “per questa sera avrò di che mangiare” ma ciò che vedrà lo spettatore è la scena di una lotta immaginaria, poichè la belva, in realtà, esiste solo nella mente di Hias.

Dopo questo finto combattimento, Hias ha l’ultima premonizione che chiuderà il film: su due isole perse nell’oceano vive una popolazione che ha il “dono del dubbio” e, a bordo di piccole imbarcazioni, partirà per un lungo viaggio con lo scopo di scoprire la verità.

Verità? Quale? nessuno lo sa, tantomeno Herzog, ma almeno ci lascia con la speranza che questa sia da qualche parte e che qualcuno, libero dai condizionamenti dell’uomo moderno, andrà alla sua ricerca e la troverà.

Appare evidente che non si può interpretare questo film senza fare riferimento a dottrine filosofiche quali il Marxismo e soprattutto all’influenza della filosofia di Herbert Marcuse, che teorizzò come la società industriale sia inevitabilmente portatrice di una morale repressiva, concetto che pervade il film dalla prima all’ultima scena. E proprio il popolo del mare che andrà alla ricerca della verità, rappresenta l’ultimo tributo alla filosofia di Marcuse che, nella suo opera “L’uomo a una dimensione“, teorizzò come l’unica àncora di salvezza che resta all’uomo moderno è quella della presa di coscienza di sé da parte dei popoli che fino ad ora sono stati esclusi dalla vita “all’occidentale”.

Una delle particolarità che ha caratterizzato i film di Werner Herzog è stata, escluse rare eccezioni, la presenza della colonna sonora composta dal gruppo musicale tedesco dei Popol Vuh. Anche in Cuore di Vetro la colonna sonora verrà affidata al gruppo di Florian Fricke ma, al contrario di altri film del regista in cui la musica ha un ruolo di primo piano, in questo caso la musica è molto più rarefatta e concentrata quasi esclusivamente nella prima mezz’ora del film, dove ha il compito di accompagnare tre lunghe sequenze di immagini di paesaggi naturalistici di estasiante bellezza che valorizzano le doti di documentarista di Herzog, quasi ad anticipare la piega che prenderà la seconda parte della sua carriera. Per il resto, esclusi questi tre episodi (la reinterpretazione di uno jodel bavarese e due lunghe suite in stile new age), le musiche dei Popol Vuh saranno limitate a qualche accordo di organo qua e là e poco più. Invece, restando in tema di musica, è da sottolineare in varie scene del film la presenza di una ghironda (altrimenti detta “viola da orbi”), strumento “povero” per eccellenza, che compare nelle scene ambientate nella locanda – come quella della macabra danza col morto – e di un’arpa, strumento “degli dei”, che accompagna invece le scene girate nel palazzo del proprietario della vetreria.

Un’ultima sottolineatura dobbiamo porla al fatto che il film è recitato in un dialetto stretto bavarese che ne ha reso difficoltosa se non impossibile una precisa opera di traduzione e doppiaggio in altre lingue. Il doppiaggio in italiano, per esempio, a tratti sembra quasi improvvisato e lontano dalla versione originale. Ciò sicuramente causerà l’impossibilità, per chi (come lo scrivente) non conosce quel dialetto, di cogliere molti dei simbolismi che soggiaciono al film e di cui sono parte integrante e sostanziale. Ma, anche in mancanza delle dovute conoscenze linguistica, vi assicuriamo che il film, se visto con la giusta ottica e predisposizione mentale, non passerà inosservato ai veri amanti del cinema e sembrerà meno folle di quanto si potrebbe pensare.

Insomma, Herzog è sempre stato così, o si ama o si odia, ma non c’è film migliore di questo per capire da quale parte stare!