Il clientelismo è un fenomeno sociale e politico che ha radici profonde nella storia italiana. Si tratta di un sistema in cui le relazioni personali e la reciproca assistenza tra individui sono utilizzate per ottenere favori politici, economici o sociali. Questo sistema si basa spesso su uno scambio di favori e su legami stretti tra un patrono (solitamente un politico o una figura di potere) e i suoi clienti.

Nella storia italiana, il clientelismo ha giocato un ruolo significativo in molte fasi.

Periodo Post-Unificazione

Dopo l’unificazione italiana del 1861, molte aree rurali continuarono a essere controllate da potentati locali che gestivano il potere politico, economico e sociale. Questi potentati erano spesso legati da reti di clientelismo che influenzavano l’amministrazione pubblica a livello locale.

Il Fascismo

Durante il regime fascista, il clientelismo non scomparve, ma fu sostituito da una forma di controllo centralizzato da parte del Partito Nazionale Fascista di Mussolini. Le relazioni personali e il favoritismo continuarono a esistere, ma stavolta attraverso i canali del partito.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale

Dopo la caduta del regime fascista, il clientelismo tornò a fiorire in Italia. I partiti politici, spesso divisi in fazioni e correnti interne, usavano il sistema del clientelismo per consolidare il loro potere a livello locale, fornendo favori in cambio di sostegno elettorale.

Tangentopoli e la Fine della Prima Repubblica

Negli anni ’90, l’operazione “Mani Pulite” svelò uno dei più grandi scandali di corruzione politica nella storia italiana. Questa indagine scoprì un sistema diffuso di tangenti, favori e corruzione tra politici, imprenditori e funzionari pubblici. Il sistema clientelare, che aveva dominato la politica italiana per decenni, fu smantellato in gran parte, segnando la fine della Prima Repubblica.

Era Contemporanea

Nonostante le riforme, il clientelismo non è scomparso completamente dalla scena politica italiana. Ancora oggi esistono casi di favoritismo, nepotismo e corruzione in varie istituzioni e settori. Il clientelismo ha avuto un impatto significativo sulla politica, l’economia e la società italiana, influenzando la governance, la distribuzione delle risorse e la percezione pubblica delle istituzioni. Sebbene siano stati fatti passi avanti nel contrastare questa pratica, resta ancora un problema da affrontare per promuovere una maggiore trasparenza e una cultura politica più etica e responsabile.

Esercizi di stile

Clientelismo in stile burocratese

Il clientelismo, manifestazione di connivenze sottilmente intessute tra gli attori politici e la cittadinanza, si dipana nell’assenza di un’impostazione normativa esplicita. Si manifesta come un intrico intricato di relazioni non regolamentate all’interno delle gerarchie decisionali. Questo fenomeno, pur sotteso a linee guida etiche e legislative non precisamente codificate, impatta profondamente sulla distribuzione delle risorse e sul processo decisionale, rendendo difficile l’attuazione di misure correttive. L’assenza di un’esplicita normativa relativa a tali interazioni facilita una sorta di grigio legalistico, dove i confini tra pratica lecita e illecita sfumano. Questa situazione, sebbene non abbia ancora suscitato un quadro normativo specifico, sottolinea l’urgenza di un’attenta revisione delle disposizioni legislative per mitigare le opacità e le disuguaglianze potenzialmente derivanti da tali interazioni.

Clientelismo in stile futurista

Il clientelismo, strega dell'antica politica,

accoglie con abbracci di promesse smielate,

bip bip! Il potere s'intreccia in reti sornione,

klak klak! Sottobanco, accordi si celano,

rumore di scambi in camuffata danza,

bang bang! Il favore diviene valuta,

zippity zip! Si canta il suo inno oscuro,

tac tac! Ma la trasparenza è in agguato,

flash flash! Svelando l'inganno che tace,

zzzzip! Il futuro si libera da questa prigione.

Clientelismo in stile paraculo

Da un punto di vista equidistante, si potrebbe sottolineare la necessità di trovare un punto d’incontro tra la fornitura di aiuti e servizi e la preservazione dell’indipendenza e dell’autonomia dell’individuo. Essere equidistanti potrebbe implicare la ricerca di un equilibrio tra l’assistenza sociale autentica e la creazione di dipendenza politica. Quanto al termine “paraculo”, comunemente usato in modo colloquiale in Italia per descrivere qualcuno che riesce a cavarsela usando astuzia o approfittando delle situazioni, potrebbe riflettere un comportamento che, seppur opportunista, potrebbe non essere necessariamente legato al clientelismo politico. Tuttavia, può far emergere la questione dell’opportunismo nel contesto politico, dove la capacità di adattamento e il sapersi muovere abilmente tra le varie sfere di potere possono condurre a relazioni ambigue e a un utilizzo delle risorse per fini personali.

In definitiva, l’approccio equidistante-paraculo potrebbe oscillare tra l’offerta di aiuto sociale e il rischio di clientelismo, mentre l’equidistanza pura potrebbe puntare all’equilibrio tra assistenza e indipendenza individuale. Il termine “paraculo” potrebbe mettere in luce il potenziale opportunismo e la capacità di navigare tra le situazioni senza necessariamente implicare direttamente il clientelismo politico.

Clientelismo in stile materialista

La pratica clientelare, secondo la visione marxista, maschera le vere relazioni di classe e la lotta per il controllo delle risorse economiche. Il clientelismo, quindi, agisce come un meccanismo di perpetuazione dell’oppressione economica e politica delle classi dominanti sulla maggioranza, distorcendo le relazioni sociali e mantenendo uno status quo che favorisce una minoranza privilegiata. In questo contesto, il clientelismo diventa un ingranaggio del sistema capitalistico che alimenta la disuguaglianza e perpetua la divisione di classe. Il clientelismo potrebbe pertanto essere considerato come uno strumento della classe dominante per mantenere il proprio controllo sulle risorse economiche e politiche. Nella teoria marxista, la classe dominante, detentrice dei mezzi di produzione, sfrutta il clientelismo per perpetuare la propria egemonia, offrendo favori e posizioni di potere in cambio di supporto politico.

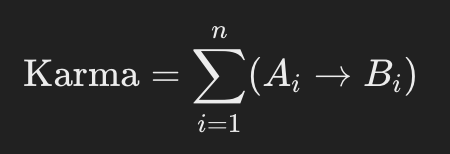

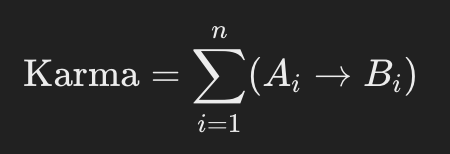

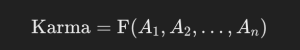

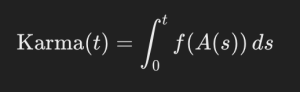

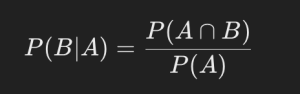

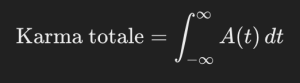

Clientelismo in stile matematico

Nel contesto matematico, il clientelismo potrebbe essere rappresentato come un flusso di relazioni asimmetriche tra individui e potere politico. Utilizzando la notazione della derivata, possiamo considerare il clientelismo come la tangente alla curva delle connessioni politiche in relazione alla crescita del potere e del sostegno elettorale.

Se rappresentiamo il potere politico come una funzione

f(potere)

e il sostegno elettorale come

g(sostegno)

allora la derivata di g(sostegno) rispetto a f(potere) potrebbe indicare la pendenza della relazione tra i due. In presenza di clientelismo, questa derivata potrebbe evidenziare un’asimmetria, una tangente che non riflette una relazione lineare e proporzionale tra il potere politico e il sostegno elettorale, ma piuttosto una connessione distorta e non equa.

Simbolicamente, questa derivata potrebbe essere rappresentata come

df/dg

indicando la variazione di sostegno in relazione al potere politico. Tuttavia, in un contesto di clientelismo, questa derivata potrebbe non essere costante, mostrando una distorsione nella relazione tra il potere politico e il sostegno elettorale, rappresentando così la tangente della connessione influenzata da relazioni non proporzionali e asimmetriche.

Clientelismo in stile psicoanalitico

In uno sguardo lacaniano, il clientelismo potrebbe essere interpretato come un riflesso delle dinamiche psicologiche più profonde che permeano le relazioni tra individui e potere politico. Lacan potrebbe considerare il clientelismo come una manifestazione della mancanza strutturale nell’individuo, in cui il desiderio inconscio di ottenere vantaggi e protezione crea legami di dipendenza con figure di autorità politica.

Per Lacan, il clientelismo potrebbe essere paragonato a una sorta di “relazione speculare”, in cui i cittadini proiettano su figure di potere un’immagine ideale e desiderabile di sé stessi. Questo fenomeno potrebbe alimentare un circolo vizioso in cui l’individuo cerca di colmare una mancanza interiore attraverso il sostegno a determinate figure politiche che promettono gratificazioni e benefici. Tuttavia, questa relazione speculare nasconde la realtà dell’alienazione e della dipendenza, impedendo un’autentica comprensione del proprio ruolo all’interno del sistema politico.

Inoltre, Lacan potrebbe esplorare il concetto di “simbolico” nel clientelismo, dove le reti di favori e scambi di potere diventano una sorta di linguaggio attraverso il quale si negoziano i desideri e si stabiliscono le gerarchie di potere. Questo linguaggio simbolico del clientelismo potrebbe essere interpretato come un modo per mascherare la mancanza di un’autentica rappresentatività democratica, creando uno scenario in cui il desiderio individuale si intreccia con il potere politico, distorto dalla mancanza di una genuina relazione tra governanti e governati.

Clientelismo in stile Zizek

Nel mondo del clientelismo, siamo immersi in una realtà distorta, un teatro dell’assurdo dove le relazioni personali diventano la valuta principale del potere politico. Žižek potrebbe accostare il clientelismo a un’illusione, un inganno perpetuato da una classe dominante che promette vantaggi in cambio di sostegno. Questo sistema crea una schizofrenia sociale, una spaccatura tra le apparenze e la realtà, dove le reti di favori oscurano la vera natura delle relazioni tra governanti e governati.

Per Žižek, il clientelismo diventa una sorta di sintomo di un sistema malato, un riflesso di un capitalismo distorto e alienante che perpetua un circolo vizioso di potere e dipendenza. Questa pratica non fa altro che alimentare la falsa coscienza delle masse, rendendole dipendenti da una rete di relazioni contorte e ingannevoli. Invece di favorire una vera emancipazione, il clientelismo perpetua l’inganno e il controllo delle masse da parte di élite che ne traggono vantaggio.

In sintesi, per Žižek, il clientelismo non è semplicemente una pratica politica, ma un riflesso dei meccanismi alienanti del sistema dominante, un’illusione che nasconde una realtà distorta e ingannevole, alimentando così una perpetua schizofrenia sociale.

Clientelismo in stile presentatore TV anni 80

Ah, gli anni ’80, un’epoca spettacolare! Quando si parla di clientelismo in stile presentatore TV degli anni ’80, entriamo in un territorio pieno di glamour, colori vivaci e un pizzico di eccentricità! Immagina questa scena: il palcoscenico è risplendente, luci sfavillanti e un presentatore carismatico che incanta il pubblico con il suo sorriso smagliante.

Ecco come potrebbe essere un discorso su questo tema in uno stile anni ’80:

“Cari telespettatori, stasera vi porterò nel mondo del clientelismo, ma non vi preoccupate, non ci saranno giacche grigie e discorsi noiosi! Parleremo di relazioni, ma non quelle complicate! Sto parlando del ‘Clientelismo anni ’80’ – dove le amicizie erano come una luccicante giacca a paillettes, indispensabile per brillare nel mondo dello spettacolo politico.”

“Ricordate quel politico che sembrava sempre avere un asso nella manica? Sì, quel tipo che sapeva sempre a chi fare una telefonata per ‘risolvere’ le cose? Beh, quello era il ‘guru del clientelismo’! Aveva un sorriso per tutti, perché in fondo, nel mondo del clientelismo, ogni stretta di mano valeva più di mille parole!”

“E che dire delle favolose feste, vero? Nel mondo del clientelismo, un invito a una di quelle feste era come ottenere un pass VIP per il successo politico! Le alleanze erano come balli sincronizzati, tutti cercavano di raggiungere la pista da ballo dell’influenza politica.”

“Ma attenzione, cari amici, il clientelismo non era solo glitter e glamour! Dietro le quinte c’erano accordi sottobanco e favori che facevano girare il mondo. Come un grande show televisivo, sembrava tutto perfetto in superficie, ma dietro le quinte c’era un altro spettacolo in corso!”

“E così, mentre danzavano al ritmo delle alleanze politiche, alcuni si facevano strada con la loro coreografia, mentre altri restavano a guardare dalla galleria. Ma alla fine, come ogni grande spettacolo, il sipario è sceso su quell’era, aprendo le porte a nuove forme di politica, più trasparenti e responsabili.”

Insomma, gli anni ’80 sono stati un’epoca davvero scintillante, e il clientelismo, anche se con tutto il suo fascino, ha segnato un capitolo importante nella storia politica!