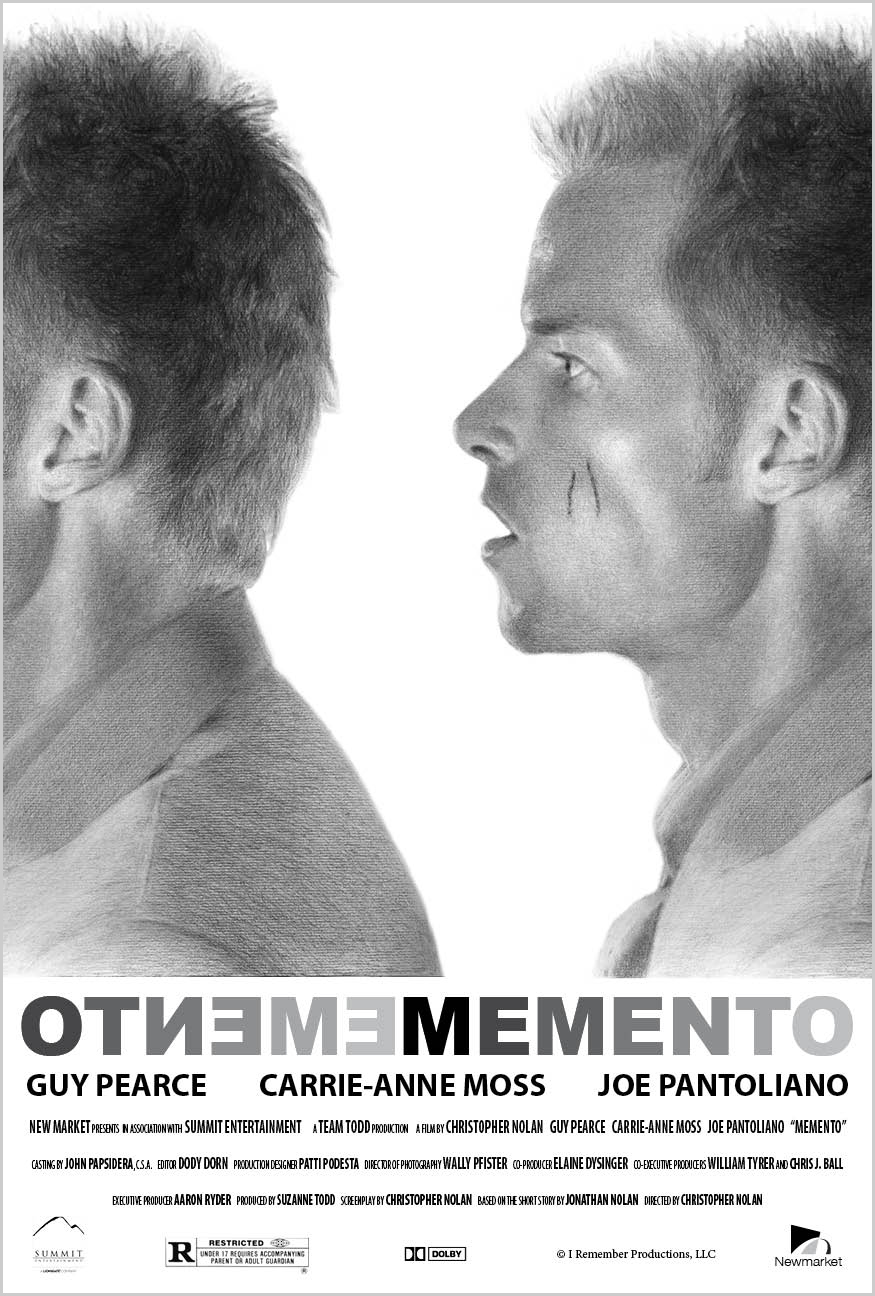

Titolo: Memento

Regia: Christopher Nolan

Cast principale: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

“Memento” è un thriller psicologico del 2000 scritto e diretto da Christopher Nolan. La trama segue Leonard Shelby (interpretato da Guy Pearce), un uomo che soffre di perdita di memoria a breve termine a causa di un trauma cerebrale subito durante un’aggressione in cui sua moglie è stata violentata e uccisa. Leonard non riesce a formare nuovi ricordi a lungo termine e vive con l’incapacità di conservare nuove esperienze. La sua ricerca di vendetta è guidata da una serie di tatuaggi, polaroid e annotazioni che si fa sul corpo per ricordare gli eventi importanti. La storia è narrata in ordine cronologico inverso, in modo che gli spettatori vivano l’esperienza di Leonard e della sua confusione.

Produzione

“Memento” è stato prodotto con un budget relativamente basso di circa 5 milioni di dollari. Christopher Nolan ha adattato la sceneggiatura da un racconto del fratello Jonathan Nolan intitolato “Memento Mori”. Il film è noto per la sua struttura narrativa non lineare, che è diventata un marchio di fabbrica del regista.

Stile

“Memento” è stato scritto e diretto da Christopher Nolan ed è uscito nel 2000. Il film presenta uno stile visivo distintivo, con sequenze in bianco e nero che scorrono in ordine cronologico inverso, alternate a sequenze a colori in ordine cronologico normale. Questa scelta dovrebbe, nelle intenzioni registiche, aiutare il pubblico a entrare nella mente confusa di Leonard e a sperimentare la sua lotta per capire ciò che sta accadendo. Nolan ha lavorato a stretto contatto con suo fratello, Jonathan Nolan, per sviluppare la storia e la struttura narrativa uniche del film. La produzione di “Memento” è stata notevolmente interessante e ha contribuito a definire il suo stile originalissimo, praticamente unicum per l’epoca.

Ecco alcuni punti chiave sulla produzione del film:

- Struttura narrativa non lineare: Una delle caratteristiche più distintive di “Memento” è la sua struttura narrativa non lineare. La storia è presentata in due sequenze separate: una in bianco e nero che avanza cronologicamente e l’altra a colori che va all’indietro nel tempo. Questa struttura riflette la prospettiva del protagonista, Leonard, che soffre di amnesia anterograda, rendendo la trama confusa e frammentata.

- Finanziamento indipendente: Il film è stato prodotto con un budget relativamente modesto di circa 9 milioni di dollari. Il finanziamento è stato ottenuto da diverse fonti, tra cui un consorzio di investitori indipendenti e la Newmarket Films.

- Cast e personaggi: Il film ha visto la partecipazione di attori come Guy Pearce (nel ruolo di Leonard), Carrie-Anne Moss, e Joe Pantoliano. Ciascuno di questi attori ha svolto un ruolo significativo nel tessere la trama intricata del film.

- Lavoro sul set: Christopher Nolan e il suo team creativo hanno lavorato in modo diligente per creare l’atmosfera giusta per il film. La fotografia in bianco e nero per la sequenza in avanti e a colori per quella all’indietro è stata una scelta stilistica chiave. La trama si svolge in vari luoghi, spesso degradati e urbani, per creare un’atmosfera di confusione e sospetto.

- Critiche positive: “Memento” è stato acclamato dalla critica per la sua narrazione innovativa e complessa, oltre che per le performance degli attori. Il film ha guadagnato una seguace base di fan grazie alla sua sfida alle convenzioni narrative tradizionali.

La produzione di “Memento” ha contribuito a definire lo stile e la firma distintiva di Christopher Nolan come regista, portando all’attenzione del pubblico la sua abilità di creare trame complesse e coinvolgenti.

Sinossi

Leonard cerca di scoprire l’identità dell’aggressore che ha ucciso sua moglie e ha causato la sua condizione. Durante il suo viaggio, incontra Natalie (Carrie-Anne Moss) e Teddy (Joe Pantoliano), due persone che sembrano aiutarlo, ma la fiducia di Leonard viene spesso messa in discussione. La trama svela lentamente le connessioni tra i personaggi e il modo in cui Leonard è stato manipolato.

Curiosità

- “Memento” è diventato un film di culto grazie alla sua trama unica e alla struttura narrativa innovativa.

- Il film affronta temi complessi come la memoria, l’identità e la percezione della realtà.

Spiegazione dettagliata finale (Spoiler)

Alla fine del film, si scopre che la realtà non è come sembra. Teddy rivela a Leonard che in realtà è stato lui a uccidere sua moglie, ma Leonard ha creato una narrazione fittizia in cui insegue un criminale chiamato “John G.” per dare un senso alla sua vita. Teddy ha manipolato Leonard per i suoi scopi personali, sfruttando la sua incapacità di formare nuovi ricordi. Leonard ha manipolato la sua stessa percezione della realtà, creando una serie di indizi falsi e bugie per guidare la sua ricerca vendicativa.

Il film sfida lo spettatore a mettersi nei panni di Leonard e a cercare di separare la verità dalle menzogne. La sequenza finale, in cui Leonard decide di mentire a se stesso creando una nuova verità da inseguire, mette in luce la fragilità della memoria e l’illusione della percezione. La struttura narrativa a due fili, che scorrono in direzioni opposte, rappresenta la dualità tra la realtà oggettiva e la percezione soggettiva.

In sostanza, “Memento” mette in discussione la natura della verità e la costruzione della realtà attraverso la lente di una mente gravemente compromessa. La storia di Leonard è un’esplorazione profonda e disturbante della memoria e dell’identità umana.

Monologo finale del film

Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente, devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che, anche se chiudo gli occhi, il mondo continua ad esserci… allora sono convinto o no che il mondo continua ad esserci? …c’è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo, io non sono diverso… Allora, a che punto ero?

Il monologo tratto dal film “Memento” di Christopher Nolan riflette profonde dinamiche psicologiche, inclusa la questione dell’identità, della realtà soggettiva e della ricerca di senso. In termini psicoanalitici, questo monologo potrebbe essere interpretato attraverso il concetto di inconscio, le difese psicologiche e la ricerca di coerenza e continuità.

- Inconscio e memoria: La psicoanalisi suggerisce che parte delle nostre motivazioni e desideri sono nascosti nell’inconscio. Il protagonista del film, Leonard, soffre di una rara forma di amnesia che gli impedisce di creare nuovi ricordi a lungo termine. Questa condizione può essere vista come una rappresentazione dell’inconscio che influenza profondamente il suo comportamento. Leonard lotta per afferrare la realtà a causa della sua incapacità di formare nuove memorie e di integrarle nel suo io cosciente.

- Difese psicologiche: Nel monologo, il personaggio esprime la necessità di credere in un mondo esterno che abbia un senso, nonostante la sua amnesia. Questa potrebbe essere una forma di “negazione” o “razionalizzazione”, meccanismi di difesa attraverso i quali la mente cerca di ridurre l’ansia nascondendo o modificando la realtà. Leonard sembra cercare di creare un senso di continuità e stabilità, nonostante le sfide della sua condizione.

- Ricerca di coerenza e identità: Il monologo riflette anche la lotta di Leonard per mantenere un senso di identità e continuità. L’identità personale è spesso legata alla memoria e alla storia personale. Leonard si aggrappa ai pochi ricordi che ha, come i tatuaggi che elencano i dettagli importanti della sua ricerca di vendetta. Questo può essere interpretato come un tentativo di preservare un senso di sé coerente e individuale, anche quando la sua capacità di ricordare è compromessa.

- Crisi della realtà soggettiva: La domanda ricorrente di Leonard sull’esistenza continua del mondo suggerisce una lotta con la percezione della realtà soggettiva. La sua incapacità di creare nuove memorie lo costringe a dipendere fortemente dai suoi ricordi passati, ma allo stesso tempo si trova spesso in situazioni in cui non può confermare o negare la veridicità delle informazioni che gli vengono presentate. Questa ambiguità contribuisce alla sua costante confusione sulla realtà.

In sintesi, il monologo del protagonista riflette una complessa interazione tra l’inconscio, le difese psicologiche, la ricerca di identità e la percezione distorta della realtà. La trama del film, che è strutturata in modo non lineare e sfocia nell’ambiguità, enfatizza ulteriormente la sfida di Leonard nel trovare un senso coerente nel caos delle sue esperienze amnesiche.