L’espressione “koi no yokan” è spesso utilizzata per descrivere quel momento di riconoscimento quando due persone si incontrano per la prima volta e sentono che c’è qualcosa di speciale o una connessione profonda che potrebbe portare a un legame romantico. Si tratta di una sensazione più sottile e profonda rispetto all’amore a prima vista, e implica un senso di previsione o intuizione riguardo al futuro della relazione.

L’espressione “koi no yokan” non è stata spesso utilizzata come titolo diretto di film, ma il concetto di intuizione o prescienza dell’amore è stato affrontato in vari film con trame romantiche o drammatiche. Ecco alcuni film che potrebbero riflettere il concetto di “koi no yokan” o presentare elementi simili.

500 giorni insieme

“500 giorni insieme” (500 Days of Summer, 2009) – Questo film racconta in modo non lineare la storia di una relazione amorosa, evidenziando i momenti di intuizione e previsione riguardo al destino della relazione.

Il film “500 giorni insieme” (500 Days of Summer) è una commedia romantica/drammatica del 2009 diretta da Marc Webb e interpretata da Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel nei ruoli principali. La peculiarità di questo film è che racconta la storia non in modo cronologico, ma seguendo le giornate non consecutive di una relazione tra Tom e Summer.

La trama ruota attorno alla relazione tra Tom Hansen (interpretato da Joseph Gordon-Levitt), un giovane scrittore di biglietti di auguri, e Summer Finn (interpretata da Zooey Deschanel), una donna che lavora come assistente in ufficio. Tom sviluppa rapidamente una cotta per Summer, e la storia segue le loro interazioni lungo 500 giorni, che non sono presentati in ordine cronologico.

Il film esplora vari temi legati all’amore, alle aspettative e alle percezioni nelle relazioni:

- Aspettative vs. Realtà: Il film sottolinea come spesso le aspettative che una persona ha nei confronti di un partner o di una relazione possano divergere dalla realtà. Tom idealizza Summer e proietta su di lei le sue visioni di un amore perfetto, ma scopre che le loro prospettive sulla relazione differiscono.

- Natura soggettiva dell’amore: “500 giorni insieme” mette in evidenza come due persone possano percepire e vivere una relazione in modi molto diversi. Mentre Tom è profondamente innamorato e vede il rapporto con ottimismo, Summer tende a prendere le cose più leggermente e non si impegna nello stesso modo emotivo.

- Straniamento e riflessione: La struttura non lineare del film consente agli spettatori di vedere il contrasto tra i giorni in cui Tom e Summer sono felici insieme e quelli in cui la relazione sta cadendo a pezzi. Questo permette al pubblico di riflettere sulla natura mutevole delle relazioni e su come gli eventi influenzino le emozioni.

- Autenticità: Il film mette in discussione l’idea di cercare la perfezione in una relazione e sottolinea l’importanza di essere autentici e onesti con se stessi e con il partner.

In sostanza, “500 giorni insieme” offre una visione realistica e spesso riflessiva dell’amore, mostrando come le relazioni possono essere complesse, imprevedibili e spesso non corrispondere alle aspettative. La trama non convenzionale e la narrazione non lineare consentono di esplorare l’evoluzione emotiva dei personaggi in modo unico e coinvolgente.

Prima dell’alba

“Prima dell’alba” (Before Sunrise, 1995) – Prima dell’alba è un film del 1995 diretto da Richard Linklater. La trama segue Jesse e Céline, due giovani che si incontrano casualmente su un treno in Europa. Decidono di trascorrere una notte insieme a Vienna, condividendo conversazioni profonde e connessioni emotive. Il film esplora il concetto di incontri fugaci e la possibilità di un’intimità profonda anche in un breve lasso di tempo, e si ispira ad un incontro con una donna realmente avvenuto al regista: la stessa morì tragicamente poco prima dell’uscita del film

Orgoglio e pregiudizio

“Orgoglio e pregiudizio” (Pride & Prejudice, 2005) – Basato sul romanzo di Jane Austen, il film segue la storia d’amore tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, che attraversa ostacoli sociali e personali mentre riconoscono gradualmente i loro sentimenti reciproci.

“Orgoglio e pregiudizio”, il celebre romanzo scritto da Jane Austen e pubblicato nel 1813, racconta la storia dell’amore tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, esplorando temi di classe sociale, orgoglio, pregiudizio e cambiamento personale. Anche se il termine “koi no yokan” è di origine giapponese e il romanzo non è ambientato in Giappone, possiamo analizzare il concetto di “koi no yokan” in relazione a questa storia.

In “Orgoglio e pregiudizio”, potremmo considerare l’evoluzione della relazione tra Elizabeth e Mr. Darcy come una forma di “koi no yokan”. All’inizio del romanzo, Elizabeth ha dei pregiudizi verso Mr. Darcy a causa della sua apparente arroganza e della sua influenza sociale. Darcy, a sua volta, sembra sentirsi superiore agli abitanti di Hertfordshire, compresa Elizabeth. Tuttavia, quando Darcy inizia a conoscerla meglio e osserva il suo carattere forte e intelligente, comincia a vedere in lei qualità che non aveva inizialmente riconosciuto.

Possiamo applicare l’idea di “koi no yokan” al momento in cui Darcy inizia a vedere in Elizabeth la possibilità di una connessione più profonda e significativa. Questo cambio di prospettiva potrebbe essere visto come una forma di intuizione o riconoscimento di un potenziale legame romantico futuro. Darcy, nonostante le sue resistenze iniziali, inizia a sviluppare un sentimento profondo per Elizabeth, che si trasforma gradualmente in amore.

In modo simile, Elizabeth, che all’inizio del romanzo è scoraggiata dalle azioni e dall’atteggiamento di Darcy, nel corso della storia inizia a capire la sua vera natura e a riconoscere che il suo orgoglio potrebbe essere frutto di preoccupazione e devozione. Questo riconoscimento potrebbe essere interpretato come una forma di “koi no yokan”, in cui Elizabeth percepisce una possibilità di un cambiamento nel loro rapporto e nella loro connessione.

Quindi, anche se il termine “koi no yokan” è di origine giapponese e il romanzo è ambientato in un contesto e un’epoca diversi, possiamo vedere elementi di questa idea nella progressione della relazione tra Elizabeth e Mr. Darcy in “Orgoglio e pregiudizio”. Sia Darcy che Elizabeth sperimentano una sorta di intuizione o prescienza riguardo a un possibile cambiamento nel loro rapporto, che alla fine si traduce in un amore profondo e duraturo.

La proposta

“La proposta” (The Proposal, 2009) – Questa commedia romantica affronta il tema della relazione forzata che evolve in qualcosa di più genuino e profondo nel tempo. l film racconta la storia di Margaret Tate (interpretata da Sandra Bullock), una donna di affari canadese che rischia l’espulsione dagli Stati Uniti a causa del suo visto scaduto. Per evitare il problema, decide di ingannare le autorità dichiarando di essere fidanzata con il suo giovane assistente, Andrew Paxton (interpretato da Ryan Reynolds). Ecco alcuni dei significati e dei temi chiave presenti nel film “La proposta”:

Matrimonio di convenienza: Il film affronta il tema di un matrimonio di convenienza inizialmente basato su interessi personali e motivazioni pratiche, ma che nel corso del tempo evolve in qualcosa di più autentico. Questo aspetto mette in luce come le relazioni possano cambiare e crescere anche da basi non tradizionali.

Scoperta personale: Sia Margaret che Andrew attraversano un processo di scoperta personale durante il film. Margaret, una donna d’affari distante e poco emotiva, inizia a comprendere la bellezza delle relazioni umane sincere e l’importanza di aprirsi agli altri. Andrew, d’altro canto, impara a valorizzare se stesso e le sue aspirazioni.

Cambiamento di prospettiva: Il film affronta il tema del cambiamento di prospettiva, poiché i personaggi si rendono conto che c’è molto di più nella vita rispetto al successo professionale o agli obiettivi personali. Questo cambiamento aiuta a spingere i personaggi verso una comprensione più profonda delle proprie motivazioni e desideri.

Connessione umana: L’aspetto romantico del film mette in evidenza l’importanza di una connessione umana autentica. La relazione inizialmente fittizia tra Margaret e Andrew si trasforma gradualmente in qualcosa di genuino e sentimentale mentre condividono esperienze e momenti insieme.

Umorismo: Come nella maggior parte delle commedie romantiche, l’umorismo è un elemento centrale nel film. Gli imprevisti, le situazioni imbarazzanti e le interazioni tra i personaggi creano momenti comici che contribuiscono a rendere il film leggero e divertente.

Serendipity

“Serendipity – Quando l’amore è magia” (Serendipity, 2001) – Questo film racconta la storia di due persone che si incontrano casualmente e poi cercano di ritrovarsi nel corso degli anni, sottolineando il concetto di destino e connessione speciale. “Serendipity” è un termine inglese che si riferisce a una scoperta o a un evento felice e fortuito che avviene in modo casuale o per caso, mentre si cerca qualcos’altro. Questo termine è spesso usato per descrivere situazioni in cui qualcuno trova qualcosa di prezioso, utile o interessante senza averlo cercato attivamente, ma proprio perché è capitato inaspettatamente lungo il percorso. L’origine del termine “serendipity” può essere ricondotta all’antica storia persiana dei “Tre principi di Serendippo“, in cui i protagonisti facevano scoperte sorprendenti e casuali durante i loro viaggi. Questa storia ha contribuito a definire il concetto moderno di “serendipity” come una sorta di fortuna accidentale che porta a una scoperta inaspettata o a una soluzione creativa.

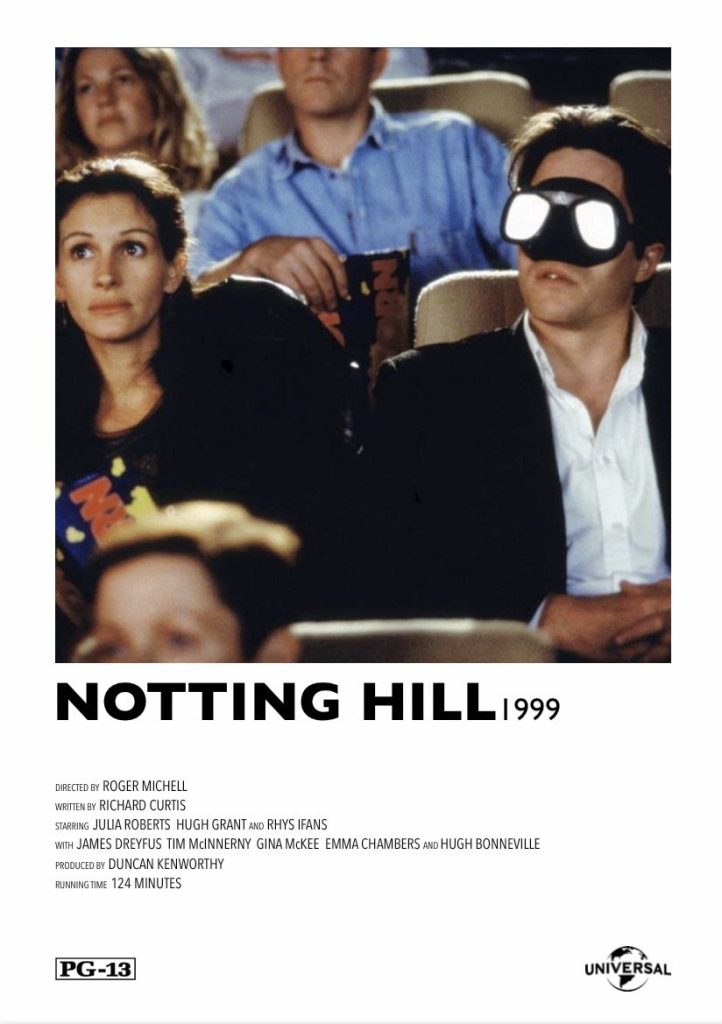

Notting Hill

“Notting Hill” (1999) – Il film ruota attorno all’incontro casuale tra un libraio e una famosa attrice, esplorando come una connessione iniziale possa svilupparsi in qualcosa di più profondo. “Notting Hill” è una commedia romantica che segue la storia di William Thacker (interpretato da Hugh Grant), un libraio che vive a Notting Hill, un quartiere di Londra. Un giorno, la famosa attrice di Hollywood Anna Scott (interpretata da Julia Roberts) entra nella sua libreria. Tra loro nasce una connessione casuale, e nonostante le loro diverse vite, iniziano a sviluppare una relazione. Anna cerca di sfuggire alla sua vita di celebrità e trova in William un rifugio dalla fama. Tuttavia, affrontano sfide e ostacoli causati dalle differenze nel loro stile di vita e dalle pressioni dei media. La storia si sviluppa attraverso momenti comici, romantici e di confronto interiore mentre i due cercano di bilanciare le loro vite diverse e trovare un modo per essere insieme. Il film esplora temi di fama, identità personale, e l’idea che l’amore possa superare le barriere sociali e culturali. Con il suo tono leggero e romantico, “Notting Hill” offre uno sguardo sulla dinamica di una relazione tra due persone provenienti da mondi completamente diversi.

Ricorda che mentre questi film possono affrontare temi di connessione e intuizione nell’amore, potrebbero non essere specificamente etichettati come basati su “koi no yokan”. Tuttavia, se sei interessato a storie che esplorano l’idea di un amore che si sviluppa attraverso l’intuizione e la prescienza, questi film potrebbero risultare affini al concetto.

Psicologia del koy no yokan

“Koi no yokan“, l’idea di percepire istantaneamente una connessione romantica o un potenziale legame amoroso con qualcuno appena incontrato, può essere interpretata attraverso diverse lenti psicologiche.

- Intuizione sociale: La psicologia suggerisce che le persone abbiano un’abilità innata di riconoscere segnali sociali sottili, come linguaggio del corpo, espressioni facciali e toni di voce. Quando si tratta di “koi no yokan”, l’intuizione sociale potrebbe giocare un ruolo chiave nel rilevare segni non verbali di interesse reciproco e compatibilità in una persona appena incontrata.

- Schema mentale: Gli esseri umani hanno tendenza a categorizzare e organizzare le informazioni in schemi mentali. Se qualcuno incontra una persona che corrisponde a determinati attributi o qualità desiderabili che sono stati predefiniti nel loro schema di un partner ideale, potrebbe scattare un senso di riconoscimento e connessione immediata.

- Empatia e sintonia emotiva: La capacità di empatizzare con gli altri e percepire le loro emozioni può facilitare un senso di intimità e connessione immediata. Se due persone si trovano in uno stato emotivo simile o sono in grado di captare le emozioni dell’altro, potrebbe verificarsi una sensazione di “koi no yokan”.

- Cognizione inconscia: Molti processi cognitivi avvengono a livello inconscio. La mente potrebbe elaborare e analizzare sottili segnali e informazioni mentre si interagisce con qualcuno, portando a un senso di riconoscimento e connessione senza che la persona sia consapevole di tutti i dettagli coinvolti.

- Attenzione selettiva: La nostra attenzione può essere selettiva, concentrandosi su aspetti specifici di una persona o situazione. Se qualcuno si concentra su elementi positivi e affini a ciò che desidera in un partner, potrebbe percepire istintivamente una connessione più profonda.

- Effetto placebo: In alcune situazioni, le aspettative personali o le speranze possono influenzare la percezione e creare una sorta di “effetto placebo” nel quale si percepisce una connessione speciale con qualcuno semplicemente perché ci si aspetta che ciò avvenga.

È importante sottolineare che la percezione di “koi no yokan” è soggettiva e varia da persona a persona. Mentre alcuni potrebbero attribuire questa sensazione a fattori inconsci o intuizioni, altri potrebbero vedervi una coincidenza o un caso fortuito. La psicologia può fornire spiegazioni plausibili, ma la natura complessa e unica delle relazioni umane fa sì che queste esperienze rimangano in gran parte un mistero.