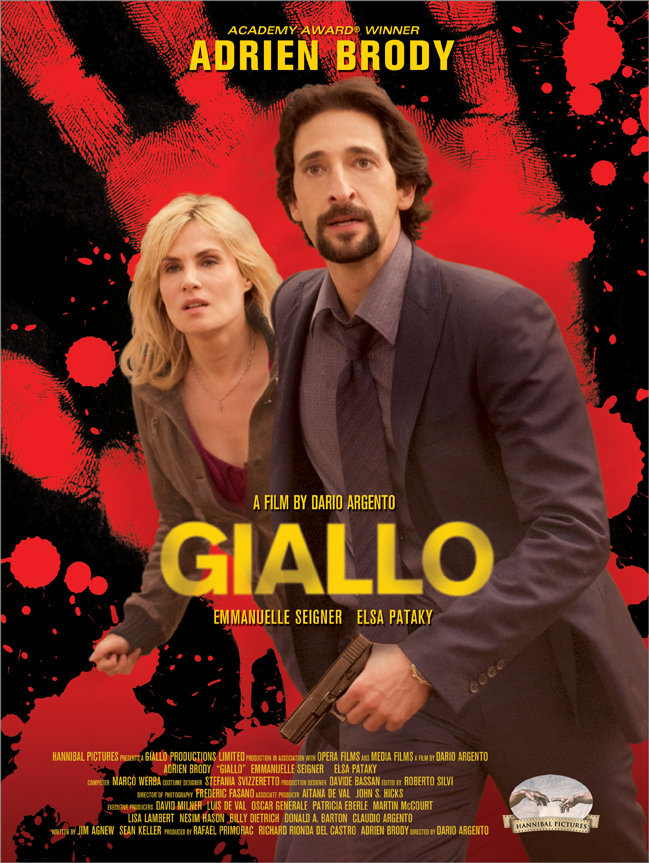

Nella Torino dei giorni nostri un maniaco rapisce e sevizia svariate donne fingendosi tassista; un poliziotto, assieme la sorella di una delle rapite, si mette sulle sue traccie…

In breve. Scordatevi i fasti del passato, gli ascensori che decapitano e le coltellate coreografiche: “Giallo” è un prodotto nella media, molto diverso da quello che vi aspettereste dal Maestro romano – Questo per via di una sorta di influenza “televisionabile” e “americaneggiante” che ne condiziona l’andamento, e che globalmente ne snatura l’aspetto più seventies. Secondo molti, ciò avrebbe un’accezione totalmente negativa: a mio avviso non è così, e pur non trattandosi di un lavoro propriamente memorabile c’è piena consapevolezza di quel che si fa. I fan non possono prescindere per completezza, tutti gli altri – per quello che posso capire – faranno volentieri a meno.

La crisi creativa! Il cinema horror/thriller italiano è morto e sepolto (voi cosa avete fatto per aiutarlo, finora?), non si fanno più i film come una volta, una volta sì… che c’erano bei lavori, caro Lei! E poi: gli amici sono degli stronzi, si stava meglio quando si stava peggio, il metal non è musica ma rumore, non c’è più il-rispetto, una volta le persone si volevano più bene, era meglio questo attore di quello, “la doppia parte no, che poi si capisce subito“, la trama, uh! … com’è scontata, l’interprete femminile era “più bella che brava” (cit.). E se non vi basta, in “Giallo” c’è pure il tremendo “finale voluto dalla produzione”, una cosa che potrebbe scomodare addirittura le vicissitudini di Ridley Scott con il suo Blade Runner. Roba su cui, insomma, i critici costruirebbero volumi enciclopedici, e non sembrerebbero esserci dubbi (per queste ragioni) sul fatto che questa pellicola italo-americana vada semplicemente evitata. Eppure, incredibilmente, se lo si guarda col piglio corretto qualcosa non torna: Giallo/Argento non fa schifo. Certo, rimane un lavoro costruito con un ritmo altalenante, che vive alcuni momenti di discreto livello ed altri decisamente sottotono, e che qualcuno ha definito troppo televisivo: non è una cosa così orribile, in fondo anche i primissimi di Argento lo erano (“La porta sul buio“), e soprattutto il livello di gore di certe sequenze è fuori dal filmabile e questo, trattandosi di Dario Argento, non può che essere un bene. Manca qualcosa da “Giallo” – e su questo non ci piove, ma a ben vedere si tratta solo del feeling settantiano/ottantiano che ha ceduto inesorabilmente al “passo coi tempi”, producendo qualcosa di lontano dal cult ma che, globalmente, non è onesto stroncare in toto. La parola magica, in questi casi, è proprio questa: rassicurare. I fan di Argento (tra cui mi annovero), avvelenati da decenni di porcherie propinate a mo’ di cinema del terrore, vogliono essere rassicurati. Vorrebbero che il Maestro del Brivido gli desse esattamente quello che si aspettano: un nuovo Profondo Rosso, un Suspiria rivisitato, un Phenomena, un Inferno old-school. In molti casi queste persone, malate di “nostalgismo” cronico, vorrebbero il ritorno del 1970, del giradischi, delle sigarette nei cinema, degli occhiali 3D di cartoncino, dei capelli a microfono, magari pure delle TV valvolari e dei Black Sabbath versione giovanile. I nostalgici del resto, a forza di esserlo e di martellarsi gli attributi, paradossalmente perdono di vista quello che desiderano, finendo così per soffrire in eterno a vuoto. A me, insomma, la crociata intellettualoide anti-argentiana degli ultimi anni, pur dovendo riconoscere che il tempo passa e tende ad infiacchire, mi pare alquanto fuori luogo: “Giallo” è un prodotto diverso dal solito che si difende dignitosamente, al contrario di altri epigoni sopravvalutati. Il passato non si tocca, ma adesso è inutile ripetersi, vediamo cosa altro si può fare: e gli ultimi film di Argento (con poche eccezioni) a me trasmettono esattamente una voglia di rinnovare i canoni.

Un balzo indietro nel tempo sarebbe invece del tutto irragionevole, e in definitiva “Giallo” non è assolutamente la porcheria immonda su cui avete potuto leggere. Con questo non voglio difendere acriticamente un prodotto di questo tipo, che dal canto suo possiede una trama troppo poco succulenta rispetto a quella dei succitati capolavori, oltre ad essere contaminata da un insidioso tubo catodico che la rende in troppi momenti decisamente fiacca. È un peccato peraltro, perchè l’inizio promette bene, citando il taxi di Suspiria ed il teatro di Profondo Rosso: “Giallo” suggerisce sul momento una sorta di “Non ho sonno” riveduto e corretto, e quest’ultimo rimane forse l’ultima vera espressione di un cinema che non esiste più. Non fai in tempo a fregarti le mani che arriva il colpo basso che non ti aspetti: e non mi riferisco all’identità dell’assassino, svelata allo spettatore con una naturalezza terrificante rispetto alla cura maniacale nel nascondere dettagli a cui siamo stati abituati in passato. Scopri piuttosto che il colore del titolo è da intendersi in senso letterale (fa riferimento alla pelle dell’assassino) e non meta-cinematografico – orbene, scordatevi Lenzi, Bava, Fulci e compagnia perchè non si tratta dell’opera citazionista a cui potevate aver pensato. No, non è l’ennesimo revival settantiano, anche se c’è qualcosa che arriva a prendere ispirazione da alcune caratterizzazioni del passato: l’assassino, per esempio, finisce per ricordare altri suoi omologhi di metà anni 80, essendo un emarginato che uccide per frustrazione e soprattutto per solitudine. Alcuni da sprazzi di torture porn moderni e da thriller commerciali “in prima serata su RaiDue” chiudono il cerchio, e rendono il film un lavoro difficile da inquadrare e, al tempo stesso, troppo scontato da stroncare. Roba non eccelsa nel suo complesso, di fatto, quantomeno in linea con alcune delle uscite di successo del periodo e qualche richiamo a film come “Il collezionista di occhi“. Spero di aver reso l’idea di questa singolare pellicola che, con pochi pregi e vari difetti, si trascina per un finale mediocre ma, a suo modo, abbastanza imprevedibile. Nonostante un certo livello di piattume la cruenza di certe scene è tornata ad essere intatta, e questo farà piacere a molti, anche se il contesto sarà comunque discutibile fino alla fine. Chiaro, c’è un pesante tocco esterno (gli americani) e si nota, ma la cattiveria ed i primi piani che hanno reso famoso Argento ci sono, anche se passano quasi inosservati e senza lasciare propriamente il segno.

Altro che la webcam del Cartaio: i momenti di tensione sono avari ma dosati con fermezza (anche musicalmente) e posseggono una carica violenta, visionaria e morbosa che a me ha ricordato l’atmosfera chirurgica di Shadow e, verso la fine, il celebre clarinetto di “Non ho sonno”; sempre sprazzi leggeri, mai evocazioni vere e proprie. Impossibile non citare la cruenta aggressione del macellaio (il passato dei due antagonisti è filmato con gran classe), oltre alle feroci torture vagamente – e senza scopiazzare – alla Hostel. Non malissimo, quindi: sotto il profilo prettamente gore troverete sangue, labbra e dita tagliate, siringhe anestetiche in primissimo piano oltre ad un senso di “vedo-non vedo” che potrà risultare atipico allo spettatore medio di Argento ma che, in tutta sincerità, non è quella cosa immonda di cui troppi hanno blaterato senza badare al film stesso. Nessuno, peraltro, ha detto una parola su un gruppo di attori decisamente superiori alla media, oppure sull’interessante doppia interpretazione di Adrien Brody, troppo occupati come erano a “denunciare” in modo saccente che ci sarebbe uno spoiler nei titoli (?), e che si capisce subito come stanno le cose (molte grazie della precisazione, del resto l’assassino lo vediamo in faccia da subito … magari non era questo il punto). Prendo le distanze da chiunque, a questo giro: da chi non lo ha visto pregiudizialmente, dai siti horror che non hanno (forse snobisticamente) avuto la voglia di recensirlo, e da coloro che hanno preso spunto da Giallo per ribadire che Argento non esiste, deridendone forma e contenuti con argomentazioni limitrofe a quella di un bar. Un feeling, quello del film, di suo poco impegnativo, degno di un discreto prodotto commerciale con cui trascorrere una serata che pero’ non merita, per quello che si vede, di essere trucidato come fosse una pacchianata della Asylum. Il punto dolente, semmai, è che ormai il regista romano sembra quasi costretto a fare quello che i fan esigono, e guai ad uscire dalle righe perchè sarai massacrato da tutti senza appello. Onore a lui invece, ed al fatto che – tra felici riprese e cali pesantissimi – si continui a rifiutare di riciclare il passato nel presente. Giallo è questo, probabilmente meno di quanto io abbia scritto, ma voi diffidate da chi lo ha recensito ribadendo la melensa storiella del “si stava meglio quando si stava peggio” o l’intramontabile “vuoi mettere la magia dei primi?”. Per me qualsiasi parallelismo tra due film distanti 30 anni l’uno dall’altro è fuori dal mondo, talmente strambo e campato in aria da farmi sospettare che molti dei suddetti “critici” non sappiano davvero di cosa stanno parlando. Non accetto per questa ragione che costoro, e lo scrivo con tutto il rispetto possibile, possano non soltanto sputtanare un genere in toto, ma addirittura intavolare comizi sulla situazione penosa del thriller/horror in Italia. Gente che, purtroppo, Albanesi e Zampaglione in molti casi non sa nemmeno chi siano. Se lo scopo di una critica cinematografica dovrebbe essere quella di far capire cosa contiene un lavoro non ho trovato nessuno, in questo caso, che sia riuscito a farmi questa cortesia. E forse è stato meglio così, perchè o io ho visto un altro film del 2009 chiamato “Giallo” (con i suoi noti problemi di distribuzione), oppure chi ne ha scritto ha guardato qualcos’altro.