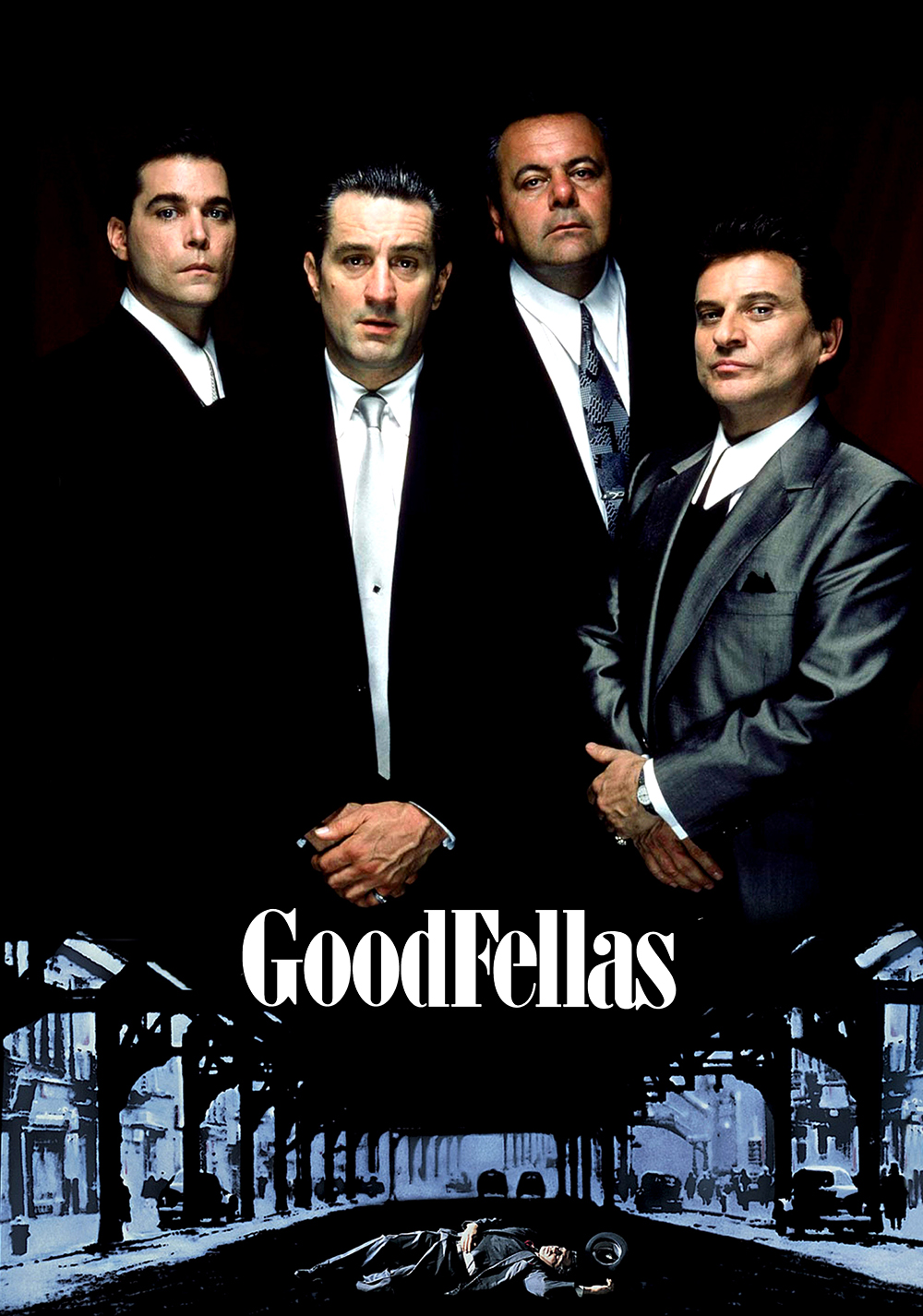

Il film narra la storia di Henry Hill, un giovane italoamericano che entra a far parte della mafia italoamericana di New York negli anni ’50. Seguiamo la sua ascesa all’interno dell’organizzazione, le sue connessioni con i suoi compagni criminali Jimmy e Tommy, e la sua relazione tumultuosa con la moglie Karen. La narrazione mostra come la vita criminale inizialmente sembri affascinante e redditizia, ma poi si trasformi in un vortice di violenza, tradimenti e paranoia.

Cast Principale

- Ray Liotta nel ruolo di Henry Hill

- Robert De Niro nel ruolo di James “Jimmy” Conway

- Joe Pesci nel ruolo di Tommy DeVito

- Lorraine Bracco nel ruolo di Karen Hill

- Paul Sorvino nel ruolo di Paul Cicero

Produzione

Il film “Quei Bravi Ragazzi” è stato diretto da Martin Scorsese e rilasciato nel 1990. Il regista ha lavorato con una squadra talentuosa e un cast eccezionale per portare alla vita l’adattamento cinematografico del libro “Wiseguy” di Nicholas Pileggi.

Curiosità

- Joe Pesci vinse l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per il suo ruolo nel film.

- Il personaggio di Tommy DeVito, interpretato da Joe Pesci, è basato su un vero membro della mafia, Thomas DeSimone.

- Martin Scorsese fa un breve cameo nel film come malvivente che dà una delle pistole a Tommy.

Spiegazione Finale

Avviso spoiler

Nel finale del film, la tensione all’interno della mafia raggiunge il suo culmine. Jimmy teme che Henry possa tradirlo alle autorità, quindi decide di eliminare Henry. Jimmy convince Henry a fare un’ultima attività criminale, ma in realtà sta organizzando il suo omicidio. Henry si rende conto dell’inganno quando si trova in un luogo isolato insieme a Tommy. Quest’ultimo viene ucciso da Jimmy, dimostrando l’imprevedibilità e la brutalità dell’ambiente criminale.

Henry decide di collaborare con il governo e testimoniare contro i suoi ex colleghi, cercando di ottenere un nuovo inizio lontano dalla criminalità. Il finale del film ritrae Henry con una nuova identità e una nuova vita, testimoniando in tribunale contro i suoi ex complici. La scelta di Henry di tradire la sua famiglia mafiosa riflette il conflitto tra il suo desiderio di proteggere la sua famiglia biologica e la sua affiliazione alla famiglia criminale.

In questo modo, il finale del film sottolinea la fragilità delle relazioni all’interno della mafia, l’ineluttabilità della violenza e il prezzo delle scelte criminali.