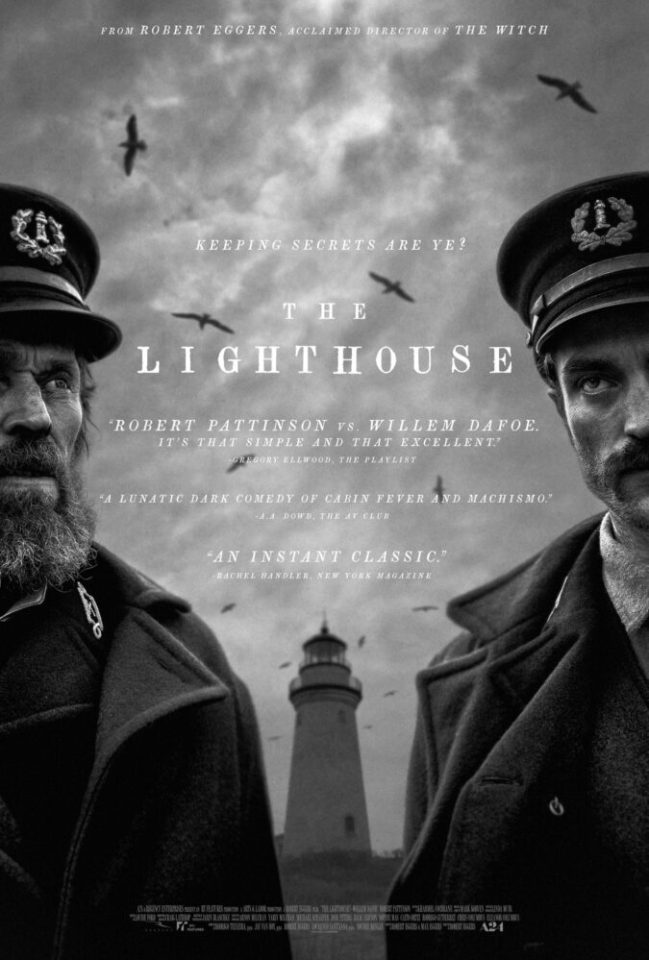

1890: due guardiani del faro vivono su una remota isola del New England, prendendosi cura della struttura. L’equilibrio sembra destinato a saltare per via del maltempo e delle provviste che scarseggiano…

In breve. Affascinante nella forma quanto vagamente logorroico nella sostanza, The lighthouse restituisce una dimensione horror primordiale, claustrofobica, d’essai, a volte illuminante, altre un po’ persa nel proprio linguaggio. Un film non banale e destinato, più che altro, a chi cerchi qualcosa fuori norma.

Diretto da Robert Eggers (e scritto dal medesimo assieme al fratello Max), The Lighthouse è una sorta di piece teatrale al cinema, in cui ovviamente giganteggia il ruolo di Willem Dafoe (che nel teatro molto ha lavorato). Imponente, insopportabile, sorprendente nella sua mutevolezza, solo di pochissimo più convincente del proprio antagonista. The Lighthouse è senza dubbio un horror fuori norma, il che dovrebbe “far bene” al genere per sua stessa natura, dato che la narrazione procede in modo anti-causale (e forse addirittura senza un vero e proprio riferimento cronologico), evocando una meta-narrativa al passato – si racconta o si rivive ciò che si è già vissuto – un po’ come avveniva a Jack Torrance in Shining, condannato a rivivere un passato dimenticato o forse, per dirla diversamente, come se la foto finale del party prendesse vita e mostrasse lo scrittore al party del 1921. In The Lighthouse sembra quasi mancare, peraltro, una trama vera e propria, nel senso che nella prima mezz’ora sembra esserci ma poi non c’è, va in scena un tipo psicologico, poi un altro, poi ancora un’altro che mette in crisi gli altri due. Un espediente narrativo che farà storcere il naso ad alcuni ma che, ad esempio, chi segue il teatro moderno non dovrebbe aver difficoltà a seguire.

Non sfigura Robert Pattinson nel ruolo del custode gentile e senza esperienza (salvo ravvedimenti come da copione), costretto a sottostare alle angherie del proprio capo per motivi, per la verità, alquanto criptici. Tanto da appensantire vagamente la visione (un’ora e mezza abbondante, che sembra almeno il doppio), tenuta vivida – se non altro – dal dettaglio della sirena, il personaggio che si frappone furtivamente nelle visioni (o forse nella realtà) del Thomas giovane. “Il terzo incomodo” appare fugacemente come una mancata liberazione, un sogno soffocato alla nascita, impossibile da realizzare a livello anatomico quanto, di fatto, ideale assoluto di bellezza non raggiungibile. Anche in questo confermiamo l’impressione che l’unico modo di parlare del film, oggettivamente difficile da raccontare, sia quello di descrivere micro-scene legate convulsamente tra loro.

Sulla figura della sirena (Valeriia Karaman) vale la pena spendere qualche altra riga: personaggio ovviamente mitologico e derivante dall’Odissea di Omero, in cui la seduzione del canto veniva usata come arma per procurarsi carne umana (erano metà donne e metà uccelli, almeno all’inizio). La sirena eggersiana è più canonica, ricalca quella di origine medievale: fuoriesce dal mare metà donna e metà pesce. In una scena delirante – forse la migliore del film – appare sullo schermo a mo’ di twist e, vale la pena di notare, dal sapore cronenberghiano, dato che il personaggio si scopre dotato di vagina, sogno represso della pulsione sessuale del Thomas giovane. Sogno che viene espresso da un simbolo preciso: la statuetta con cui l’uomo si masturba pensando alla sua figura in carne ed ossa. D’altro canto il Thomas anziano, dualmente, sembra alludere ad una dimensione purificatrice, assoluta, forse anche erotica nella sommità del faro, dove viene intravisto senza vestiti e dove, presumibilmente, aleggia qualche misteriosa creatura marina. Vale la pena di sottolineare – attenzione allo spoiler successivo – il mood con cui finalmente il protagonista raggiunge la sommità della torre, estasiato dalla visione di quella luce da vicino con una colonna sonora che ricorda molto da vicino quella minacciosa e psichedelica di 2001 Odissea nello spazio. Il faro diventa il nuovo monolite, il barlume dell’evoluzione tecnologica a venire, con tutto quello che ne consegue (?).

Se nell’horror c’è di mezzo il mare, del resto, la tradizione filmica insegna che è quasi sempre un delirio citazionistico che rischia di rimanere lettera morta: fu il caso di Dagon, ad esempio, e dei suoi incubi sottomarini che mai hanno davvero funzionato, senza contare le miriadi di monster movie con creature marine e citando doverosamente il film più di ogni altro, probabilmente, con qualche assonanza con The Lighthouse (mi riferisco a The Fog). La spiegazione del Male in Carpenter, tuttavia, aveva una spiegazione precisa (dei pirati-spettri, forse ricorderete); quella di Eggers al contrario non racconta di un villain, ma sembra alludere al trionfo del senso di colpa, all’annullamento dell’uomo all’interno di azioni che lui stesso, per primo, non comprende. Azioni irrazionali (e spesso violente) che è spinto ad eseguire da un Grande Altro mistico quanto non raccontabile, quasi come se Dio fosse il cinico sperimentatore di un qualche test di psicologia sociale. Che i due guardiani faranno degenerare il rapporto, del resto, è talmente scontato che non dovrebbe nemmeno essere scritto; ma serve comunque un’ancora di salvezza per il pubblico, gran parte del quale a mio avviso potrebbe non cogliere ogni sfumatura o adagiarsi sull’atteggiamento radical chic per eccellenza (far finta di aver capito). Una chiave di lettura puramente nichilista, a questo punto, con la rappresentazione di un uomo-fantoccio che agisce crudelmente e senza un vero motivo – autentico leitmotiv lovecraftiano, peraltro – sembra davvero l’unica possibilità per non uscire dalla sala maledicendo la scelta del film, provando ad interpretarlo in una qualche chiave.

Il soggetto del secondo film di Eggers è vagamente tratto da Il faro di E. A. Poe, il mitologico (anche qui) ultimo racconto, incompiuto, dello scrittore, in cui manca il quarto capitolo (c’è solo il titolo, e qualcuno ha anche suggerito la fan theory che fosse quella la conclusione della storia, dato che il narratore è morto, in tutti i sensi): i fratelli Eggers tuttavia producono qualcosa di differente dalla storia in questione, incentrato su una via di mezzo tra il thriller psicologico ed il grottesco puro.

E se fosse un unico personaggio sadico o auto-lesionista?

Il sospetto che si possa trattare di una sorta doppelganger psichico del personaggio potrebbe, di fatto, avere un suo perchè, quantomeno a cavallo tra prima e seconda parte dell’opera. Ciò tuttavia non spiega parte del resto, impossibile o quasi da decifrare e complicato dalla presenza dell’elemento narrativo a sorpresa (il terzo guardiano biondo). Se non altro resta impresso il leitmotiv: Thomas Howard desidera raggiungere la sommità del faro, Thomas Wake fa di tutto per impedirglielo. Il punto più oscuro del film consiste, di fatto, nell’apparente mutevolezza dei ruoli dei due (tre?): i due Thomas sembrano infatti interscambiarsi i ruoli in modo psicotico, senza preavviso, da vittima a carnefice e viceversa, accomunati dall’abuso di alcol, da un atteggiamento antisociale e da una personificazione prima attiva, poi passiva, poi di nuovo attiva. A complicare ulteriormente il profilo psicologico dei protagonisti si aggiunge una vaga allusione omoerotica tra i due, ed il fatto che in vari momenti il Thomas giovane si faccia chiamare, contraddicendosi più volte, Ephraim Winslow (gli echi lynchiani in effetti non sono da poco: viene in mente, ad esempio, Mulholland Drive e i suoi personaggi che cambiano aspetto).

Non sputare il tuo rospo, qualunque esso sia.

Girato in un sulfureo bianco e nero per scelta registica, The Lighthouse consta di soli due attori (più altre due comparsate che, peraltro, sembrano tutt’altro che irrilevanti). Resta sicuramente un film complesso, lontano dal mainstream, concettuale e filosofico, con echi psicologici di vario livello e spesso, c’è da ribadire, avulso ad una forma realmente chiara. In questi casi, come dire, de gustibus: probabile che la mia lettura non abbia convinto tutti e, mi verrebbe da dire, meglio così. Il film si presta a più interpretazioni e credo che in questi casi non sia nemmeno questo, esattamente, il punto. Oppure, parafrasando Lacan, il problema nemmeno si pone, dato che il linguaggio è ambiguo per natura e la maggior parte del tempo non sapete assolutamente nulla di ciò che dite.

Robert Eggers ha diretto, oltre a questo film, The Vvitch e The Northman.

Finale del film: spiegazione (avviso spoiler)

Il film è noto per la sua trama enigmatica e surreale, che può essere interpretata in diversi modi. Ecco una spiegazione generale del finale del film.

Il film segue due guardiani di un faro, interpretati da Willem Dafoe e Robert Pattinson, che lavorano su un’isola remota nel New England alla fine del XIX secolo. Mentre sono bloccati sull’isola a causa di una tempesta, i due uomini iniziano a mostrare segni di paranoia, follia e conflitto.

Alla fine del film, la situazione diventa sempre più caotica e instabile. Thomas Wake (Dafoe) cerca di convincere Ephraim Winslow (Pattinson) a salire in cima al faro, che è stato la sua ossessione per tutto il tempo. Quando Winslow finalmente raggiunge la cima del faro, scopre un’immagine terribile: una visione di una divinità marina o di un mostro tentacolare.

La sequenza finale è aperta a interpretazioni. Alcuni vedono l’immagine come una manifestazione della follia di Winslow, mentre altri la interpretano come una sorta di giudizio divino o punizione per i peccati dei personaggi. Il film suggerisce che la follia, l’isolamento e la paranoia possono portare a visioni e percezioni distorte della realtà. Infine, Winslow uccide Wake e si impadronisce della luce del faro, ma viene attaccato e ucciso da un gabbiano. La luce del faro, che rappresenta un potere e una conoscenza inaccessibili, sembra essere la causa principale di tutta la discordia e della follia sull’isola.

In generale, il finale del film è aperto a interpretazioni e lascia molte domande senza risposta. Può essere interpretato come una discesa nella follia, una metafora sulla lotta per il potere e la conoscenza, o una rappresentazione di forze soprannaturali. Il regista Robert Eggers ha intenzionalmente creato un film che sfida lo spettatore a trovare il proprio significato nella storia.