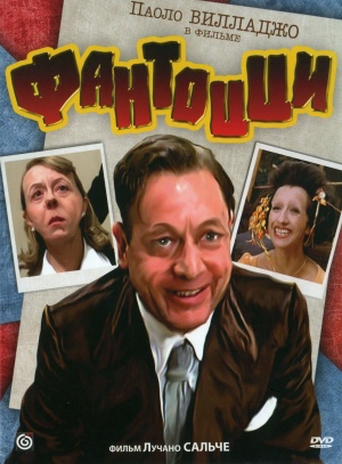

Anno di uscita: 1975

Cast Principale:

- Paolo Villaggio come Ugo Fantozzi

- Milena Vukotic come Pina Fantozzi

- Gigi Reder come Ragionier Filini

- Anna Mazzamauro come Signora Silvani

- Plinio Fernando come Geometra Calboni

- Liù Bosisio come Signora Calboni

- Renato Scarpa come Mariangela Fantozzi

Regia: Luciano Salce

Produzione: Giovanni Bertolucci e Ugo Tucci

Stile: “Fantozzi” è un film italiano che appartiene al genere della commedia. Il suo stile è caratterizzato dall’umorismo surrealista e dalla satira sociale. Il film prende di mira le dinamiche dell’ufficio e della vita familiare in Italia, presentando il protagonista, Ugo Fantozzi, come un antieroe che affronta una serie di situazioni ridicole e imbarazzanti.

Sinossi: Il film racconta la storia di Ugo Fantozzi, un impiegato italiano medio che lavora in un ufficio governativo. Fantozzi è costantemente sottoposto a umiliazioni e disavventure nella sua vita lavorativa e familiare. Dal rapporto difficile con il suo capo, il dottor Filini, alle incomprensioni con sua moglie Pina, Fantozzi è costantemente in balia di situazioni comiche e assurde.

Curiosità:

- “Fantozzi” è il primo film della popolare serie di film basati sul personaggio di Ugo Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio. La serie ha avuto numerosi sequel.

- Il personaggio di Fantozzi è diventato un’icona della cultura comica italiana, rappresentando l’antieroe per eccellenza.

- Il film è stato un grande successo al botteghino italiano e ha contribuito a consolidare la popolarità di Paolo Villaggio come interprete di Fantozzi.