La parola “blasfemo” deriva dal greco “blasphemia” (βλασφημία), che significa “parlare male” o “offendere con le parole”. Il termine è composto da “blaptein” (βλάπτειν), che significa “danneggiare”, e “phēmē” (φήμη), che significa “fama” o “parola”. Quindi, originariamente, indicava un atto di parlare male, specialmente contro qualcosa di sacro o venerato, come Dio o le divinità.

In italiano, “blasfemo” si riferisce a chi pronuncia parole che offendono la religione, la divinità o qualcosa di considerato sacro.

In senso religioso, si riferisce a parole o azioni che mancano di rispetto nei confronti di qualcosa considerato sacro o divino. la parola “blasfemo” ha radici nel greco antico, proveniente da “blasphēmós“, che significa “parlare male” o “offendere”. In senso religioso, si riferisce a parole o azioni considerate irriverenti o sacrileghe nei confronti di ciò che è considerato sacro o divino.

Black metal e blasfemia

Il black metal delle sue origini, particolarmente nel contesto norvegese degli anni ’90, è stato associato a controversie riguardanti la blasfemia e l’anti-cristianesimo. Alcune band hanno utilizzato immagini, testi e comportamenti estremi per sfidare le convenzioni religiose, spesso attraverso l’uso di simboli religiosi in modo provocatorio o critico.

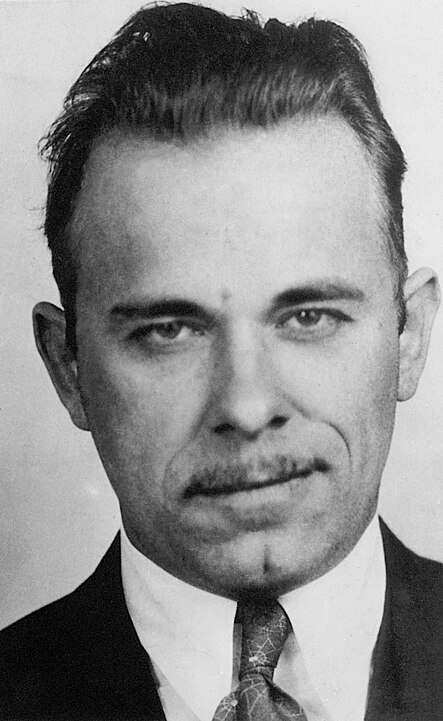

Band come Mayhem, Burzum, Darkthrone e Gorgoroth sono state coinvolte in controversie legate alla blasfemia. Ad esempio, Mayhem è stata coinvolta in eventi tragici, come il suicidio del loro chitarrista Euronymous e l’omicidio del cantante Dead. Inoltre, la band ha utilizzato simboli fortemente anti-cristiani e anti-religiosi nei loro testi e nelle loro esibizioni.

Burzum, il progetto musicale guidato da Varg Vikernes, ha provocato scalpore per le sue posizioni anti-cristiane e il coinvolgimento in atti vandalici contro chiese norvegesi. Vikernes è stato coinvolto anche in azioni legali legate a incendi dolosi di chiese, che sono state interpretate come atti di sfida contro il cristianesimo.

Gorgoroth è un’altra band che ha suscitato polemiche per le sue esibizioni live, in cui sono state utilizzate rappresentazioni visive e gesti che hanno fortemente criticato e sfidato il cristianesimo, incluso l’uso di croci capovolte e immagini di rituali anti-religiosi.

Darkthrone è stata nota per la sua musica e i testi che spesso esplorano temi anti-cristiani, anti-religiosi e satanici, anche se la loro provocazione non è stata così esplicita come alcune altre band.

Queste band hanno adottato un approccio estremamente provocatorio nei confronti delle istituzioni religiose, utilizzando simboli e testi blasfemi per contestare il potere e le norme della società e della religione dominante, anche se questo comportamento ha spesso attirato critiche e polemiche.

La parola “blasfemo” nella canzone di De André potrebbe essere interpretata come una riflessione sulle azioni umane che vanno contro ciò che è considerato sacro o morale, portando un senso di colpa o disgusto verso se stessi. Il verso potrebbe sottolineare la consapevolezza dell’essere umano riguardo alle proprie imperfezioni e alla capacità di commettere errori contro valori profondamente sentiti.

Blasfemia come sottogenere adult

Generalmente, nel mondo del feticismo sessuale, esistono molte preferenze diverse e pratiche che coinvolgono aspetti non convenzionali o tabù.

Il termine “blasfemia” nel contesto di contenuti adulti può riferirsi a opere, testi o rappresentazioni che trattano temi sacri in modo provocatorio, offensivo o irriverente. In un contesto più generico, “adult” si collega spesso a contenuti che sono destinati a un pubblico adulto per via della natura del loro contenuto, come pornografia o tematiche mature.

Quando si parla di blasfemia in un contesto adulto, potrebbe riferirsi a rappresentazioni o dichiarazioni che sfidano o ridicolizzano la religione, la spiritualità o figure sacre, e sono spesso utilizzate per suscitare un effetto di shock, critica sociale o satira. In alcune circostanze, questi contenuti potrebbero essere intesi come una forma di libertà artistica o di commento su tematiche religiose, ma altre volte sono considerati offensivi e inappropriati, suscitando controversie.

La percezione della blasfemia varia ampiamente tra le diverse culture e religioni, quindi quello che potrebbe essere considerato blasfemo in un contesto potrebbe non esserlo in un altro.

Ovviamente possono suscitare reazioni forti e sono considerate altamente provocatorie e sacrileghe da molte persone, dato che coinvolgono l’uso di linguaggio sacrilego o bestemmie in un contesto sessuale.

Un blasfemo – De Andrè (spiegazione)

Il testo di “Un blasfemo” di Fabrizio De André è un’analisi critica e provocatoria della storia biblica dell’Uomo e del Peccato Originale, interpretandola in una chiave di ribellione e critica nei confronti del concetto tradizionale di divinità.

Il narratore della canzone si presenta come un blasfemo, uno che ha osato mettere in discussione le leggi divine. Viene raccontata la storia di un uomo che non si inchina più di fronte agli ideali religiosi convenzionali e alle regole imposte dalla tradizione. Egli critica aspramente l’interpretazione tradizionale della creazione dell’uomo e del Peccato Originale, sostenendo che Dio non ha arrossito nel privare l’uomo della sua innocenza e nel condannarlo a una vita di sofferenza.

La canzone affronta in modo provocatorio e critico alcuni concetti fondamentali della tradizione religiosa, sottolineando l’idea che l’uomo non sia stato ingannato da Dio, bensì dalla creazione stessa di regole e limiti imposti da qualcuno che è venuto dopo. Si mette in discussione l’idea di un divino che controlla le azioni umane e impone delle restrizioni, portando l’uomo a vivere in un “giardino incantato”, una sorta di mondo illusorio dove si è costretti a sognare ciò che è stato imposto come verità.

De André utilizza la figura del blasfemo come una sorta di ribelle che sfida le convenzioni religiose e morali, invitando a riflettere sulle regole imposte dall’alto e sulla libertà individuale di interpretare la realtà e la fede in modo autonomo. La canzone offre una prospettiva critica e provocatoria, invitando l’ascoltatore a mettere in discussione le verità stabilite e a esplorare nuove prospettive sulla religione, sulla morale e sull’esistenza umana.

Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore

Più non arrossii nel rubare l’amore

Dal momento che Inverno mi convinse che Dio

Non sarebbe arrossito rubandomi il mio

Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino

Non avevano leggi per punire un blasfemo

Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte

Mi cercarono l’anima a forza di botte

Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo

Lo costrinse a viaggiare una vita da scemo

Nel giardino incantato lo costrinse a sognare

A ignorare che al mondo c’e’ il bene e c’è il male

Quando vide che l’uomo allungava le dita

A rubargli il mistero di una mela proibita

Per paura che ormai non avesse padroni

Lo fermò con la morte, inventò le stagioni

Mi cercarono l’anima a forza di botte

E se furon due guardie a fermarmi la vita

È proprio qui sulla terra la mela proibita

E non Dio, ma qualcuno che per noi l’ha inventato

Ci costringe a sognare in un giardino incantato

Ci costringe a sognare in un giardino incantato

Ci costringe a sognare in un giardino incantato

Uso di bestemmie come intercalare regionale

L’uso di bestemmie o linguaggio blasfemo come intercalare regionale è un fenomeno linguistico che può variare notevolmente da una cultura o regione all’altra. In alcune aree del mondo, l’uso di bestemmie o termini considerati blasfemi può essere comune tra le persone durante la conversazione quotidiana e potrebbe essere accettato in modo più rilassato rispetto ad altre regioni.

Ad esempio, alcune culture potrebbero considerare l’uso di bestemmie come una forma di espressione colorita o un modo di esprimere frustrazione, mentre in altre culture tali parole possono essere estremamente offensive o considerate inaccettabili. Ciò può variare non solo da un paese all’altro, ma anche all’interno di diverse regioni all’interno di uno stesso paese.

Tuttavia, è importante notare che, indipendentemente dalla cultura, l’uso di bestemmie può essere considerato offensivo in contesti formali o professionali. Pertanto, è fondamentale essere consapevoli del contesto e dell’audience quando si utilizzano espressioni di questo tipo.

Nel Lazio, così come in molte altre regioni italiane, l’uso delle bestemmie o del linguaggio blasfemo può essere parte del linguaggio colloquiale di alcune persone. Ci sono espressioni e intercalari che vengono utilizzati in situazioni informali e che possono includere termini considerati blasfemi o legati a concetti religiosi. Anche qui, l’uso di bestemmie può essere interpretato in vari modi da diverse persone. Alcuni potrebbero considerarlo un modo comune di esprimere frustrazione o enfatizzare un discorso senza attribuire un significato religioso specifico. Tuttavia, ci sono persone che potrebbero percepirlo come irrispettoso o offensivo.

È importante considerare che, nonostante possa essere parte del linguaggio comune in alcune situazioni informali, l’uso di bestemmie potrebbe non essere appropriato in contesti formali o professionali. Come in molte culture, l’uso di queste espressioni può essere soggetto a variazioni individuali e dipende anche dalle sensibilità personali delle persone coinvolte nella conversazione.

Nel Veneto, così come in molte altre regioni italiane, l’uso delle bestemmie o del linguaggio blasfemo può essere parte della conversazione quotidiana per alcune persone. Ci sono espressioni e intercalari considerati più comuni in certe regioni, e il Veneto non fa eccezione. In alcune situazioni informali o nel parlato colloquiale, alcune persone potrebbero utilizzare espressioni considerate blasfeme senza attribuire loro un significato religioso specifico. Questo uso potrebbe essere più una forma di espressione emotiva o di enfasi piuttosto che un atto intenzionale di irriverenza religiosa. Tuttavia, è importante sottolineare che l’uso di bestemmie può essere percepito in modo molto diverso da persona a persona e può essere considerato offensivo da alcuni, specialmente in contesti più formali o professionali.