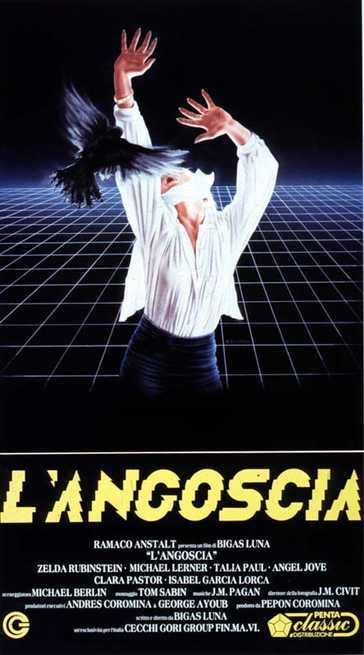

Una madre pazzoide condiziona il figlio mediante ipnosi e lo induce a cavare occhi alle persone; in realtà l’intera vicenda è solo un film che stanno vedendo delle persone dentro ad un cinema, le quali subiranno a loro volta un condizionamento subliminale …

In breve. Piccola escursione thriller del regista de “Le età di Lulù” piuttosto singolare ed inaspettatamente truce, surreale e a tratti addirittura divertente. I piani della realtà si confondono abilmente senza diventare mai un mero esercizio stilistico: il film avvince e … coinvolge, è proprio il caso di dire, fino all’ultima meravigliosa scena.

Luna riesce, con questo film, a fare letteralmente il buono e il cattivo tempo, avendo l’idea geniale di innestare abilmente una doppia storia: da un lato un serial killer-infermiere che cava gli occhi delle sue vittime, dall’altro una sorta di suo infelice emulo, accomunato dal fatto di essere succube di una madre autoritaria e che si comporta come l’anti-eroe che ha visto sullo schermo decine di volte. “Angoscia” è interamente incentrato sulla reazione che il pubblico horror innesca nei confronti del cinema che si trova a vedere nelle sale: e infatti il primo cambio di prospettiva mostra le facce disgustate di alcuni giovani, di una coppia di adolescenti e di due adulti alla visione delle sadiche efferatezze del… film stesso! Un lavoro che perde gran parte del suo gusto se viene troppo raccontato (va visto, e solo dopo discusso) e che si incentra sulla meta-realtà così come – in tempi piuttosto recenti – solo Carpenter (penso ovviamente a “Il seme della follia”) ed in parte Argento (penso al sottovalutatissimo Opera) si erano spinti. Ovvero: figurare ed estremizzare a tal punto le paure del pubblico. fino ad arrivare a chiedersi se un film dell’orrore possa condizionarne il comportamento e generare N copycat. Roba che gli psicologi da salotto ci farebbero interi palinsesti TV a forza di masturbarsi, e che messi in scena da un regista di film erotici (a proposito di masturbazione) risaltano in un risultato insperabilmente positivo. Considerando il cammino stilistico avviato da Bigas Luna, uno che non ha certo seguito un percorso di cinema cerebrale o intellettuale che dir si voglia, sembra quasi un atto di accusa contro un certo modo di fare cinema. Ovviamente, e direi per fortuna, così non è, e lo vediamo dalla duplice ironia che caratterizza il finale, e dalla presenza di alcuni personaggi visibilmente contraddittori: su tutti, l’emulo dell’assassino, quello che nella “seconda realtà” continua a ripetere una frase “da film” – “fate come vi dico e nessuno si farà male” – salvo sparare all’impazzata nel mentre ed uccidere alla meno peggio. Per capire ancora meglio di che film si tratti, si consideri dunque l’incipit che ricorda i simil-snuff anni 70 che hanno terrorizzato generazioni su generazioni:

Durante il film che state per vedere, sarete soggetti a messaggi subliminali e ad una leggera ipnosi: questo non vi provocherà alcun danno fisico o effetti duraturi, ma se per qualche motivo perderete il controllo o sentirete che la vostra mente sta lasciando il vostro corpo… lasciate immediatamente la sala! (la traduzione è mia, ndr).

Ora non so quanto (e se) Luna creda sul serio a quello che ha fatto scrivere, ma sono pronto a scommettere che il tutto rientri in un piano ben preciso: creare horror di intrattenimento che non sia nè banalotto nè troppo sulfureo, bensì un giusto compromesso che lasci lo spettatore soddisfatto, senza banalizzarlo nè appensantirlo con simbolismi intellettuali che molti hanno voluto trovare per forza fino all’esagerazione. Del resto, vista la pignolerìa e l’esigenza di certo pubblico del terrore, era davvero difficile riuscire nell’impresa – e Bigas Luna, pur essendo fondamentalmente un regista di film erotici, ci è riuscito alla grande. Un ulteriore tocco di satira-parodica condita da humor nero, poi, è presente nella rappresentazione del rapporto tra il figlio nerd e la madre autoritaria, che globalmente non tutti hanno percepito dato che il film è quasi passato inosservato, salvo essere riesumato di recente da alcuni noti siti di recensioni horror.

“Angoscia” è un piccolo gioiello di terrore, surreale e realistico al tempo stesso, diretto con grande maestria ed abilità ed interpretato con lo spirito di uno slasher anni 80: semplicemente imperdibile, che altro aggiungere? E ora dite la verità: sentite già che la vostra mente sta lasciando il vostro corpo?