Climax (2018) di Gaspar Noé non racconta, non accompagna, non consola. Si apre con un gruppo di ballerini che festeggia la fine delle prove, e finisce con corpi contorti, urla, sangue e trance. Tutto il resto è un lento precipitare nella stessa spirale. È un film che non si guarda: si subisce.

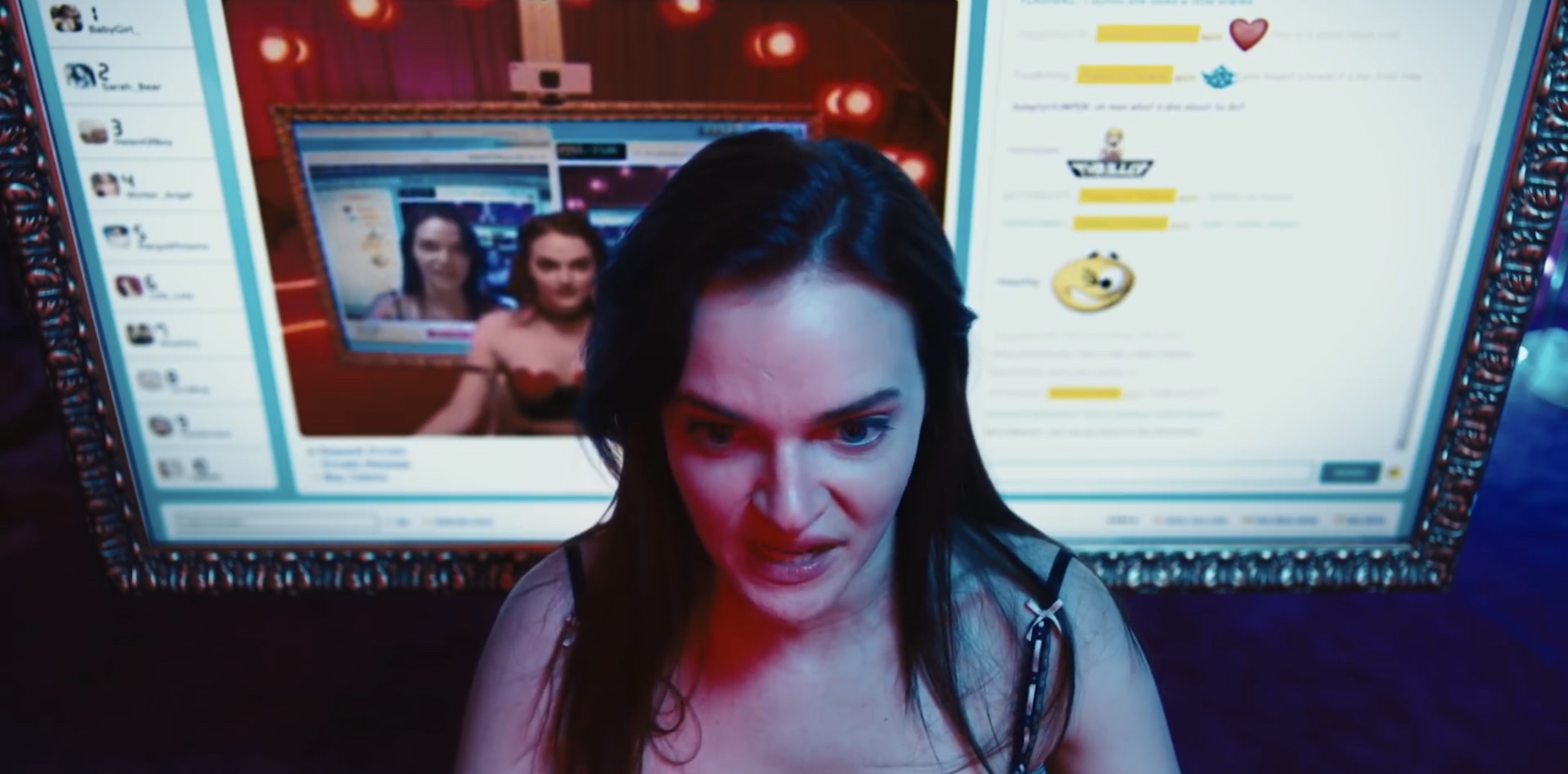

Noé fa ciò che gli riesce meglio: costruisce un rituale che comincia come videoclip e finisce come sacrificio. Lo spazio — una palestra isolata nella neve, illuminata da luci al neon, rossi e verdi che pulsano come una ferita — diventa un organismo chiuso. Quando qualcuno versa LSD nella sangria, il gruppo entra in uno stato di ebollizione collettiva. La danza, prima linguaggio, diventa convulsione. La musica, che all’inizio accompagna, diventa tiranna. Nessuno guida più: l’ordine implode, e il caos prende il sopravvento come una legge naturale.

C’è una purezza quasi scientifica nella discesa di Noé: la macchina da presa non giudica, registra. Gli individui perdono nome, ruolo, orientamento. Restano solo pulsazioni, spasmi, corpi che si cercano e si feriscono. È il punto esatto in cui la libertà promessa dall’euforia si rovescia nella claustrofobia del branco: l’utopia di un piacere condiviso diventa il suo contrario, un incubo comunitario.

Nel cuore del film non c’è morale, ma un vuoto denso. La droga è solo un detonatore: il vero orrore è la fragilità della coscienza, la facilità con cui la gioia collettiva si trasforma in linciaggio. Ogni personaggio esiste solo finché qualcuno lo guarda ballare. Poi scompare. Il montaggio stesso, ipnotico e circolare, sembra compiaciuto nel confondere chi osserva: lo spettatore non sa più se sta assistendo a una festa, a una possessione, o a un suicidio corale.

Non c’è messaggio, ma un’energia che consuma. Climax è un film sul piacere come forza distruttiva, sul corpo come luogo politico e sull’impossibilità di distinguere liberazione e annientamento. È cinema che ti rifiuta come spettatore, ti trascina dentro e ti restituisce stordito, nauseato, come dopo una notte troppo lunga in cui tutti hanno smesso di fingere.